|

Westpreußische Kirchen

von Christa Mühleisen

Elbing

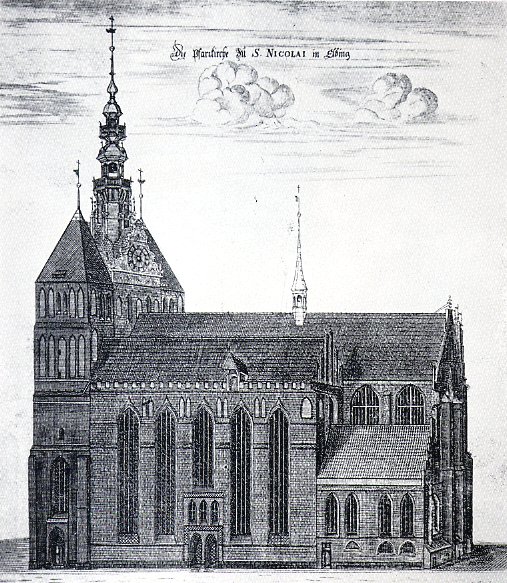

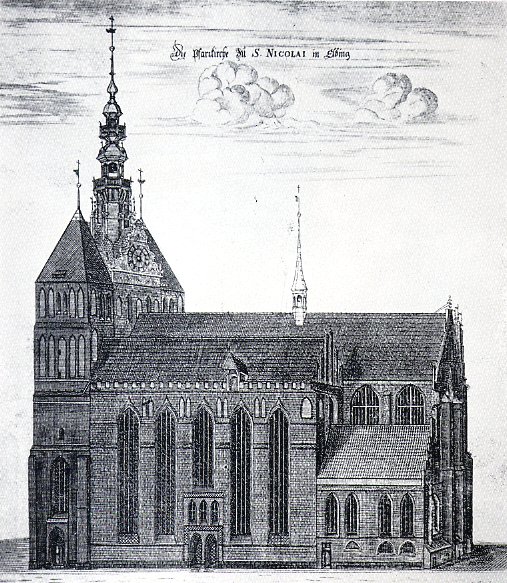

Bild Nr. 1: Pfarrkirche St. Nikolai. Kupferstich von

Joh. Friedrich Enders (um 1737). Der Helm wurde 1598-1603 errichtet. Der

Kupferstich befand sich in der Stadtbibliothek in Elbing.

Damit die ersten Ansiedler Elbings,

meistens Lübecker Bürger und Siedler westfälischer Abstammung, eine

religiöse Betreuung erhalten und an den Gottesdiensten teilnehmen

konnten, wurde etwa um 1240 eine kleine einschiffige Kirche errichtet

und dem Schutzpatron der Seefahrer und Schiffer, dem heiligen Nikolaus

geweiht. 1246 wurde als erster Pfarrer "Godefridus" erwähnt.

Da

die Bevölkerung seit dem Ende des 13. Jahrhunderts gewachsen war, wurde

der erste Bau zu klein, so daß bald nach 1260 eine dreischiffige

Hallenkirche im gotischen Stil erbaut wurde. Vor dem Brand war sie eine

der schönsten Kirchen in Deutschland. Sie hatte nach dem Vorbild des

Lübecker Domes zwei stattliche Seitentürme, zwischen denen sich aber

erst nach dem Jahr 1564, "der grüne Turm" erhob.

Dieser

geriet am 26. April 1777 durch einen Blitzschlag in Brand. Durch den

Einsturz des Hauptturmes wurde das dreiteilige Kirchendach zertrümmert

und selbst das benachbarte Rathaus am Markt in Brand gesetzt. Bei dem

Aufbau der Kirche wurden alle drei Schiffe unter ein Dach (Walmdach)

gezogen und die Seitenmauern um 6 Meter erniedrigt. Anstelle der

Gewölbedecke wurde eine Balkendecke angebracht. Die Seitentürme wurden

abgebrochen und der mittlere Turm erst 1907 wieder aufgebaut. Mit einer

Höhe von 96 Metern war er der höchste und schönste Turm Elbings.

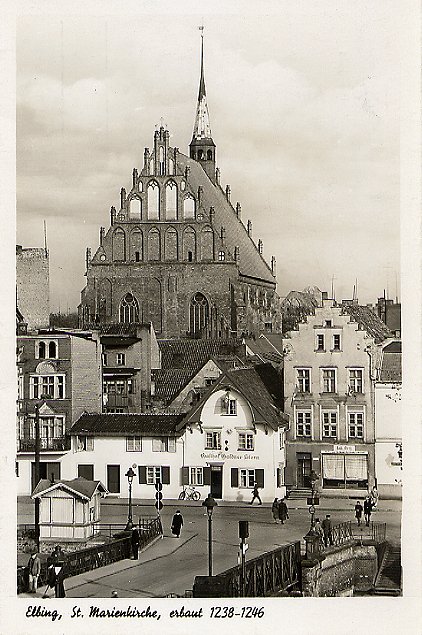

Bild Nr. 2: Brückstraße mit

Blick auf die St. Nikolaikirche und den Turm von 1907 (links das

Gasthaus zum Goldenen Löwen).

Bild Nr. 3: Blick vom Turm der Nikolaikirche. Das lange Gebäude

am Elbingfluß mit dem kleinen Türmchen ist die Agnes-Miegel-Schule.

Das

Innere der Kirche machte mit seinem hohen, schlanken Säulenbau einen

imposanten Eindruck. Der Hochaltar ist ein stattlicher Rokoko-Altar

(1754) des Bildhauers Christoph Perwanger aus Tolkemit. Nach dem großen

Brand wurde er 1778-90 in der Form des früheren Altars von dem

Bildhauer Benjamin Schulz aus Heilsberg erneuert. Bemerkenswert sind

auch die aus Holz geschnitzten Statuen des Heiligen Nikolaus, des

Schutzpatrons der Kirche und die zehn Apostel, die bei dem Brand sowie

auch 1945 gerettet werden konnten. Ein spätgotischer Flügelaltar mit aus Holz geschnitzten

vergoldeten Figuren befand sich neben dem Turmeingang.

Ein hervorragendes Kunstwerk ist das

von Meister Bernhuser 1387 aus Bronze gegossene Taufbecken. Den von

liegenden Löwen umgebenen Sockel schmücken zwischen gotischen Arkaden

die Gestalten von acht Aposteln. Das Becken selbst zeigt in knapper,

eindringlicher Darstellung acht Szenen aus dem Marienleben.

Bild Nr. 4: Nikolaikirche. Taufbecken von 1387. Der Erzguß

spielte im Ordenslande hauptsächlich für die Herstellung von

Feuerbüchsen eine Rolle. Wegen dieser Büchsen war Preußen damals in

ganz Europa berühmt.

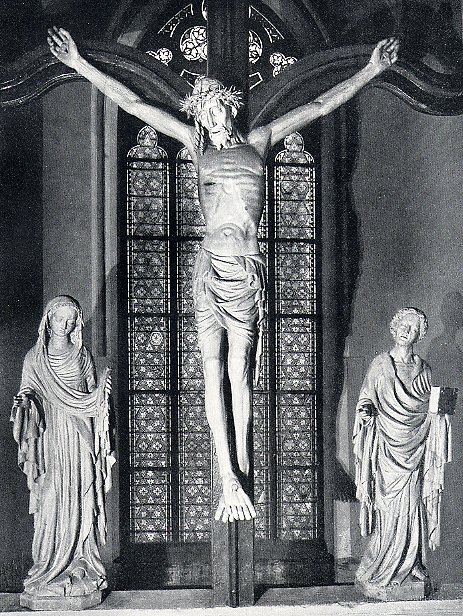

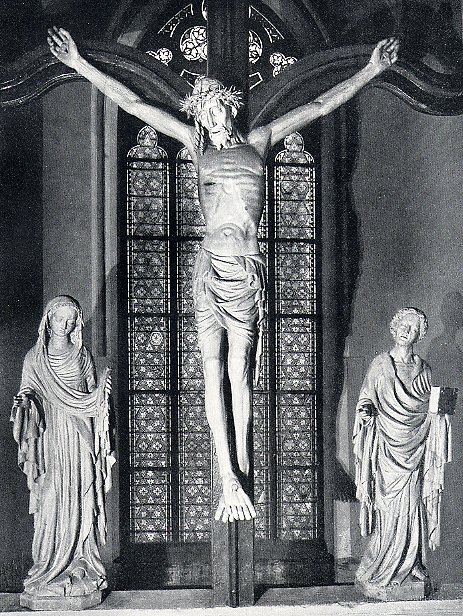

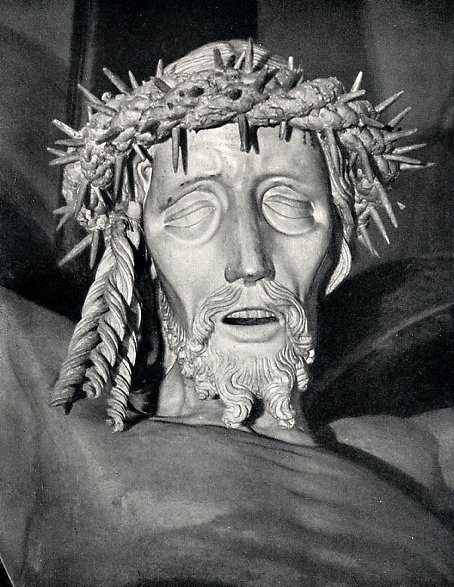

Bild

Nr. 5: Kreuzigungsgruppe in der Nikolaikirche mit Maria und Johannes

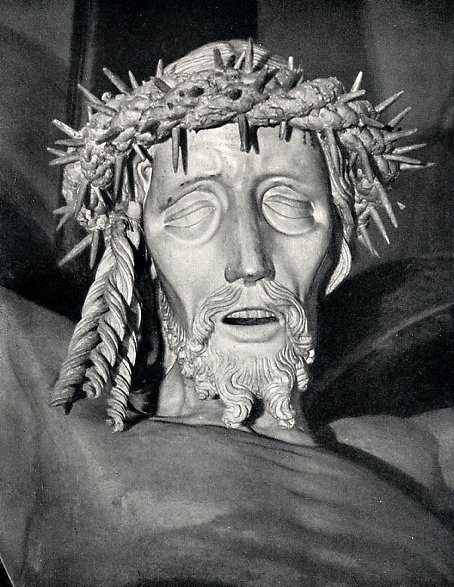

Bild Nr. 6: Christuskopf - Detail aus der Kreuzigungsgruppe

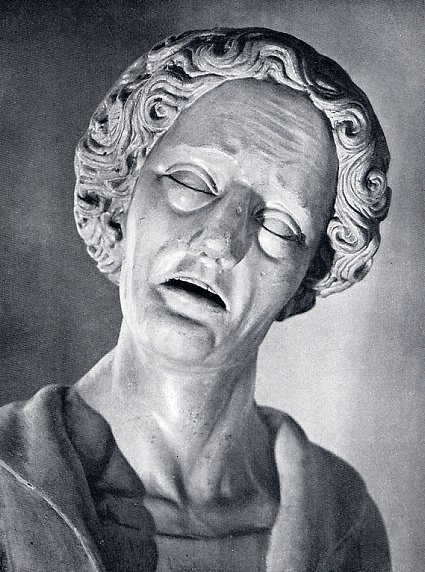

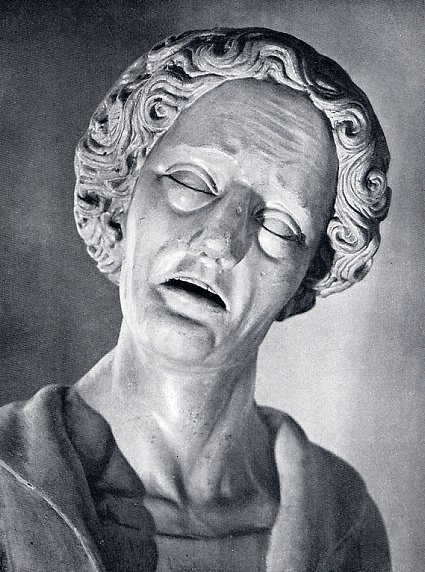

Bild

Nr. 7: Johannes der Täufer - Detail aus der Kreuzigungsgruppe

In den Jahren 1573 bis 1617 war die St.

Nikolaikirche die Hauptkirche der Evangelischen, wurde aber nach

langwierigen Prozessen von den Polen, die damals die Oberherren von

Elbing waren, den Katholischen zugesprochen. Zweimal ist sie noch im

Besitz der Evangelischen gewesen, nämlich zur Zeit der schwedischen

Besatzung unter Gustav Adolf (1626-1632) und zur Zeit des

Schwedisch-Polnischen Krieges (1655-1660). Seit dem Frieden von Oliva

(1660) ist sie dauernd die Hauptkirche der Katholischen geblieben.

Im

Januar 1945 wurde durch die Kriegseinwirkung die Kirche erneut schwerstens beschädigt und brannte am 2. Februar zusammen mit der

Altstadt völlig aus. Übrig blieben nur die Stahlkonstruktion des

Turmes und die Seitenmauern. Glücklicherweise konnte fast die ganze

gotische Innenausstattung rechtzeitig in verschiedene Dorfkirchen

ausgelagert und somit gerettet werden.

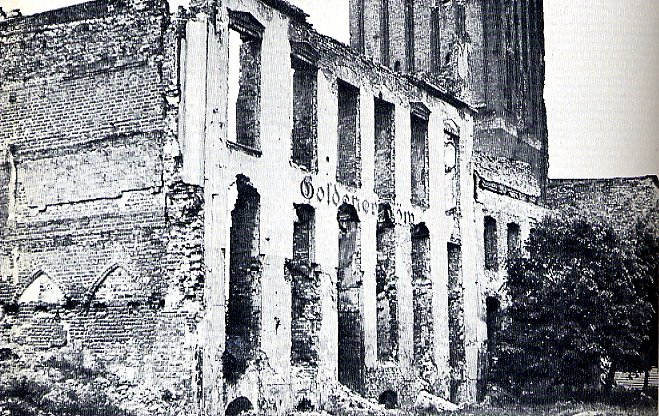

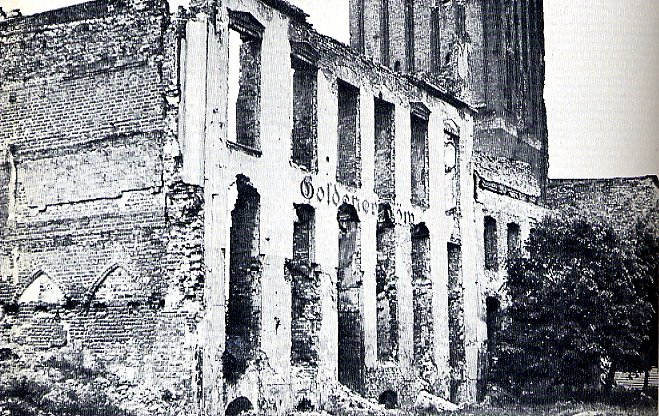

Bild Nr. 8: Die Brückstraße: links sieht man das ausgebrannte Gasthaus

"Zum Goldenen Löwen" und rechts einen Teil des zerstörten

Kirchturms der Nikolaikirche. (siehe Bild Nr. 1)

Bild Nr. 9: Das ist von der Nikolaikirche und den schönen Patrizierhäusern

am Elbing-Fluß übrig geblieben.

Der

Wiederaufbau erfolgte 1948-55, wobei die ursprüngliche Außenform

(dreiteiliges Satteldach) wiederhergestellt und der Turm nach den

Bauplänen von 1598-1603 rekonstruiert wurde. Im Innenraum wurde

versucht, den Zustand, wie er vor 1777 war, herzustellen. Aus statischen

Gründen konnte das Stern- und Kreuzgewölbe (wie bis 1777 vorhanden)

nicht mehr errichtet werden. So liegt heute eine einfache Betondecke auf

den Pfeilern . Hinter dem Hochaltartisch erfolgte die Freilegung von 3

Spitzbögen (Zustand 1260-1330).

Die Turmspitze wurde ebenfalls wieder hergestellt und 1990 durch einen neuen

Anstrich vor den Einflüssen der Witterung geschützt. In der Kirche

fanden Altäre und Sakralgegenstände aus verschiedenen Elbinger Kirchen

(u. a. St. Marien und Drei Könige) einen neuen Platz,

ebenso der Altar der Cadiner Kirche. Von 1968-80 wurden in den Fenstern

neue Maßwerke und Rosetten aus Sandstein angebracht und mehrere Fenster

mit farbigen Motiven ausgestattet. St. Nikolai ist seit 1992

Kathedralkirche des neuerrichteten Bistums Elbing.

Grundmann,

Friedrich: Elbinger Heimatbuch, Geschichte und Geschichten vom

Elbingfluß. Überarbeitet und ergänzt v. Hans-Jürgen Schuch, Elbinger Hefte Nr. 45,

Münster: Truso-Verlag 1999, 100. Abb., 160 Seiten, Text S. 20-23.

Schuch, Hans-Jürgen: Elbing wie es heute ist, Reiseeindrücke

in Wort und Bild aus der alten Hansestadt und ihrer Umgebung. Elbinger

Hefte Nr. 41, Münster: Truso-Verlag 1991 zahlr. Abb., 144 Seiten, Text

S. 18.

Wassermann, Charles: Unter polnischer Verwaltung, Tagebuch

1957, Gütersloh, Bertelsmann - Lesering 19057, mit 163

Originalaufnahmen des Verfassers, 304 Seiten, 2 Abb. S. 110.

Elbinger

Nachrichten: Münster: April 2000, S. 8+9.

Clasen, Karl Heinz:

Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, hrsgg. von Burkhard

Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37 Bildtafeln und 15 Seiten

Text, Abb. Tafel 24, 27-29, Text S. 6, 14.

Carstenn, Edward: Geschichte der

Hansestadt Elbing. Elbing: Verlag von Léon Saunier's Buchhandlung 1937,

50 Tafeln, 539 Seiten, Abb. Tafel 40.

Steffen, Alfons:

"Geschichte der St. Nikolai-Kirche" in den Elbinger Briefen

Nr. 32, hrsgg. von Berhard Heister, Sept. 1981, mehrere Abb., 60 Seiten,

Text S. 10.

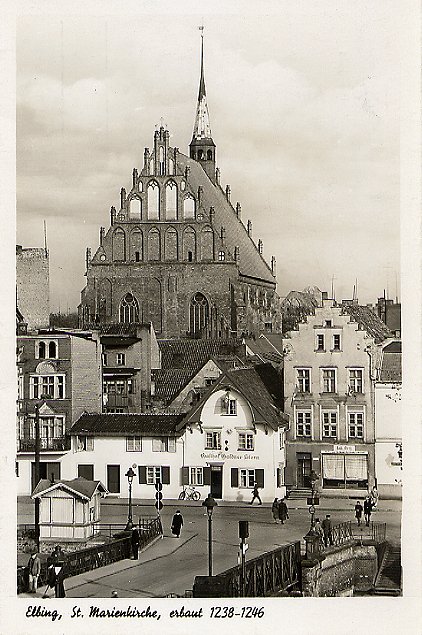

Bild Nr. 10: Blick von der Hohen Brücke auf den Westgiebel der St. Marienkirche,

(erbaut 1238-1246). Das weiße Gebäude ist das Gasthaus "Goldener

Stern."

Die St. Marienkirche ist von dem Mönchsorden

der Dominikaner, einem Prediger- und Bettelorden, gegründet worden. Diesem erteilte

der Hochmeister Heinrich von Hohenlohe am 24. Mai 1246 die Erlaubnis,

nahe bei der nordwestlichen Stadtmauer Klostergebäude und, der

Klosterregel entsprechend, eine Kirche ohne Turm zu bauen. Die

Kirche des Bettelordens durfte nur einen Dachreiter besitzen, aber

keinen Turm, weil dieser bei den Dominikanern als Hoffahrt verpönt

war.

Die

Dominikaner "wirkten mächtig durch Werk und Wort im

Preußenlande", waren aber arme Bettelmönche. Sie mußten also

Kloster und Kirche von den Erträgnissen der milden Gaben erbauen, die

sie eingesammelt hatten. So entstand die Kirche, an der die Handwerker

in ihrer freien Zeit umsonst zu arbeiten pflegten, nur nach und

nach. Sie wurde der Mutter Gottes geweiht und daher Kirche zu St.

Marien genannt.

Die Schiffer verrichteten dort ihre Gebete,

bevor sie auf große Fahrt gingen. Im Kreuzgang und im Klosterhofe ruhen

die Kaufleute aus London, neben denjenigen von Elbings Artushof. St.

Marien war später die evangelische Hauptkirche Elbings.

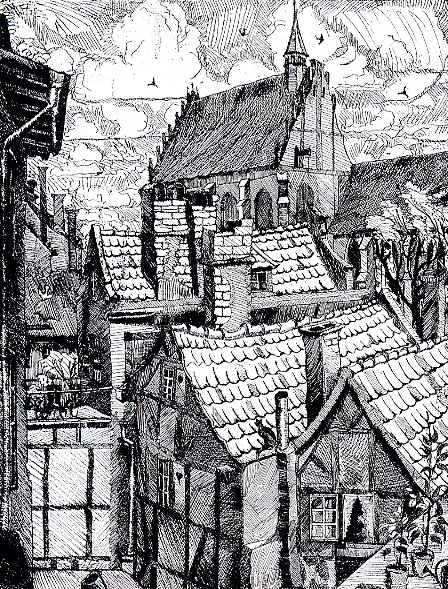

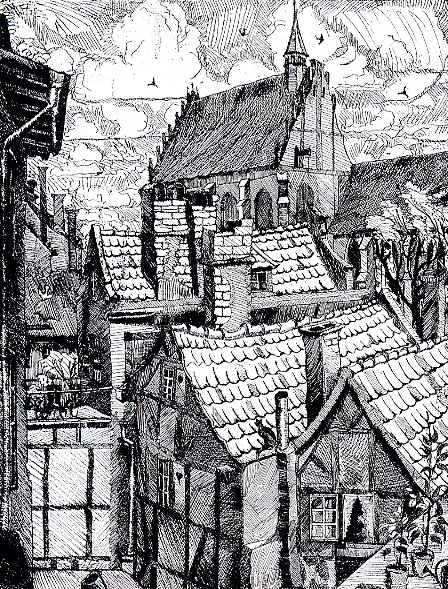

Bild Nr. 11: Hinterhöfe in der Wilhelmstraße, Rückseite der

Kürschnerstraße, dahinter St. Marien, die evangelische Haupt- und

Garnisonskirche. Radierung von Wilhelm Noack, Elbing 1922.

Der hohe, schlanke Säulenbau, der die

gewölbte Decke trägt, sowie die hohen spitzbogigen Fenster und das

schöne dreiteilige Altarbild machen die Marienkirche zu einem der

schönsten Gotteshäuser Elbings. Als einstige Klosterkirche besteht sie

aus dem nach Osten liegenden Chor und dem Langschiff. Chor und Kreuzgang

haben Kreuzgewölbe, die Langkirche ein schönes Netzgewölbe.

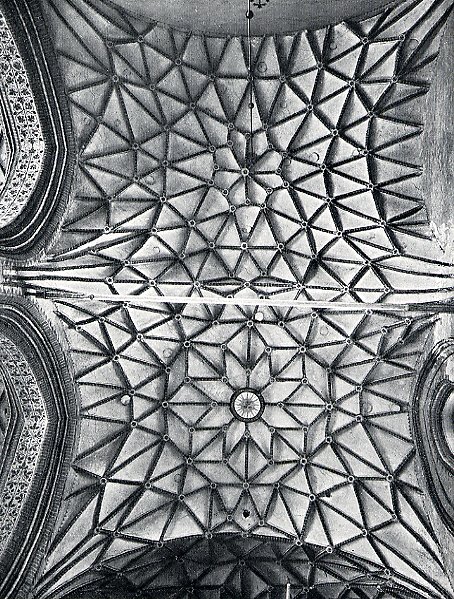

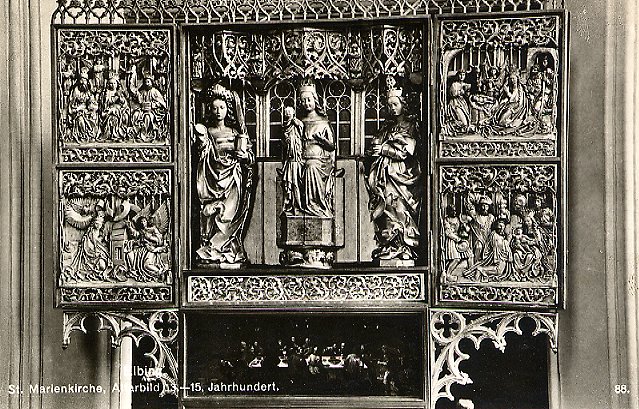

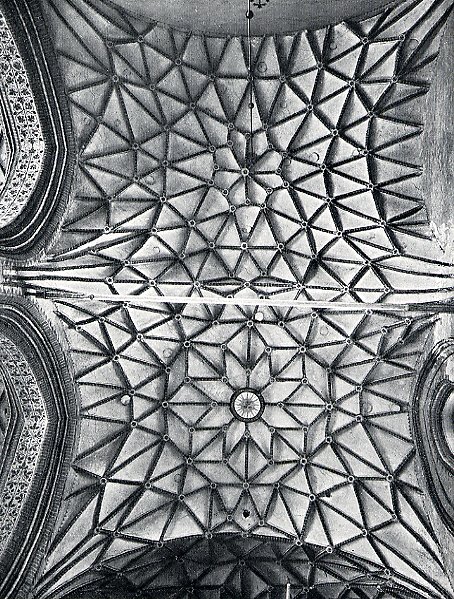

Bild

Nr. 12: Das Netzgewölbe in der Kirche St. Marien. Diese Am Anfang des

16. Jahrh. entstandenen Netzgewölbe bedeuten die Endstufe einer reichen

Gewölbeentwicklung im Ordenslande.

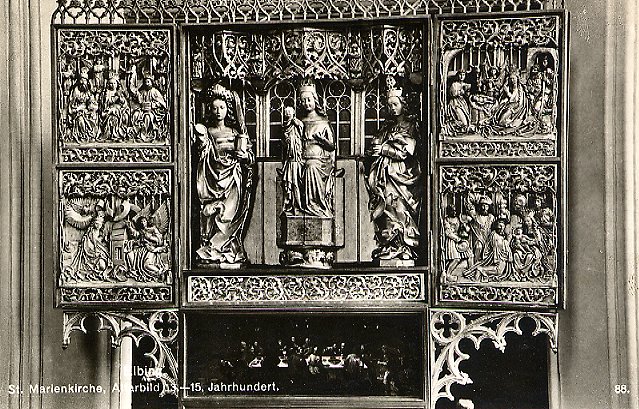

Der Hochaltar trennt die Langkirche vom Chor. Es ist

ein schöner, spätgotischer Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert mit

aus Holz geschnitzten, vergoldeten Figuren.

Bild Nr. 13: Altarbild in der Marienkirche aus dem 15. Jahrhundert

Im mittleren Teil erblickt man Maria mit dem

Christuskind, zur Rechten Maria Magdalena, zur Linken Barbara. Die

Figur der Maria ist zu öffnen.

Hier handelt es sich um eines der

bedeutendsten Schnitzwerke nicht nur der Ordenskunst, sondern der ganzen

deutschen Plastik.

Im Innern der Maria zeigt sich, geschnitzt,

Gottvater, der Christus am Kreuz vor sich auf dem Schoß hält, und auf

den geöffneten Türen des Altars sind Ordensgeistliche männlichen und

weiblichen Geschlechts, zwei Ritter des deutschen Ordens, der Papst und

drei Kardinäle gemalt.

Bild Nr. 14: Schreinmadonna (Schutzmantelmadonna) in der Marienkirche mit geöffneten Flügeln.

Im Innern der Gnadenstuhl.

Auf dem rechten Flügel

sieht man Maria in der Herrlichkeit zwischen Gottvater und Christus, von

Engeln gekrönt, unten die Verkündigung Mariä, auf dem linken Flügel

aber die Anbetung der Hirten, unten die Anbetung der Heiligen Drei

Könige.

An kunstvollen Schnitzereien befinden sich an der

Ostseite des Chors ein kleiner, gotischer Flügelaltar mit vergoldeten

Schnitzereien, in der Sakristei ein Altaraufsatz. Auch die 1598

verfertigte Kanzel zeigt schön gearbeitete Holzschnitzereien im Stil

der Spätrenaissance.

An die Marienkirche schließt sich

nach Westen der altertümliche Klosterhof, nach Norden ein Garten, der

früher als Begräbnisplatz diente, an.

Bild

Nr. 15: Blick von der Kürschnerstraße in den Klosterhof der Dominikaner.

Bild Nr. 16: Die Marienkirche mit dem Klosterhof

Der

vertraute gotische Backsteinbau ist nach dem Kriege wieder renoviert

worden. Das Dachreiterchen, das die Glocken barg, ist nicht mehr

vorhanden. Der große leere Innenraum birgt die "Galerie EL",

eine moderne Kunstgalerie und auf dem Kirchenboden befinden sich die

Ateliers verschiedener Künstler.

Clasen, Karl Heinz:

Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, hrsgg. von Burkhard

Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37 Bildtafeln und 15 Seiten

Text, Abb. Tafel 22, 25, Text S. 6, 13.

Schuch, Hans-Jürgen: Elbing. Aus 750 Jahren Geschichte der

Ordens-, Hanse- und Industriestadt. Berlin/Bonn: Westkreuzverlag 1989.

Viele Abb., 168 Seiten, Abb.+ Text S. 27.

Grundmann,

Friedrich: Elbinger Heimatbuch, Geschichte und Geschichten vom

Elbingfluß. Überarbeitet und ergänzt v. Hans-Jürgen Schuch, Elbinger Hefte Nr. 45,

Münster: Truso-Verlag 1999, 100. Abb., 160 Seiten, Text S. 30, 33.

Heister, Bernhard: "Elbinger Häuser " im

Westpreußen-Jahrbuch 1955, hrsgg. von der Landsmannschaft Westpreußen,

Leer: Verlag Rautenberg & Möckel, mehrere Abb., 161 Seiten, Text S.

68.

Heister, Bernhard: "Elbing-Reise 1975" in den Elbinger

Briefen Nr. 27, Sept. 1976, mehrere Abb., 60 Seiten, S. 46.

Schuch, Hans-Jürgen:

Elbing wie es heute ist. Elbinger Hefte Nr. 41. Münster: Truso-Verlag

1991, mehrere Abb., 144 Seiten. Text S. 38.

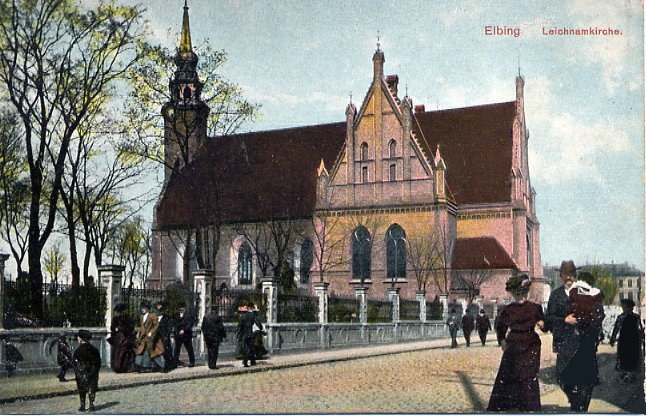

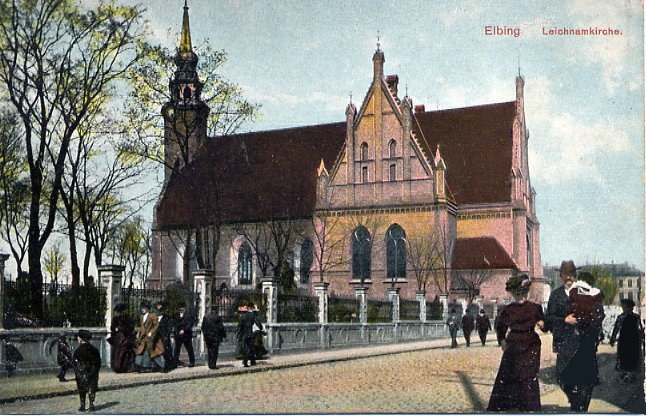

Bild Nr. 17: Die Kirche "Zum Heiligen Leichnam" in der

Heilig-Leichnamstraße (14.6.1911)

Als die Altstadt von

Elbing 1237 gegründet wurde und noch 60 Jahre danach war die Gegend der

Heilig-Leichnamstraße ganz mit Wald bedeckt. In diesem Wald bauten die

Bewohner ein Hospital für Aussätzige und weihten es St. Georg. Dieses

St. Georg - Hospital erhielt auch eine Kapelle.

Der Sage nach soll

sie von einigen holländischen Seefahrern zum Dank für die Rettung aus

Seenot, erbaut worden sein.

Im Jahr 1400 brannte die St.

Georg-Kapelle ab. Als man danach den Schutt forträumte, fand man die

Hostie (den heiligen Leichnam) unversehrt unter den Trümmern liegen,

wogegen das Säckchen, darin der heilige Leichnam gelegen hatte,

versengt war. Darauf strömten große Scharen von Wallfahrern herbei, um

das Wunder zu schauen. Die Spenden flossen reichlich, so daß sich der

Ordensbruder Helwing Schwan dazu entschloß, an dieser Stelle eine

Kirche zu erbauen, die er "Zum Heiligen Leichnam" benannte.

Das war im Jahre 1405.

Bild Nr. 18: Das Innere der Heilig-Leichnamkirche mit dem berühmten

Deckengewölbe.

Das Innere der Heilig-Leichnamkirche

enthielt das einzige in Deutschland ausgeführte Holzgewölbe mit

Hängepfosten, dessen Vorbild in England zu suchen ist, und manche

wertvolle Skulpturen und Malereien: den Barockaltar mit seinen wie

lebend gemalten Bildnissen und seine geschnitzten Figuren, eine

Madonnenstatue und eine Reihe biblischer Gemälde. Altar und Kanzel sind

im Jahre 1646 errichtet worden. Die Kirche ist 1896 einer gründlichen

Ausbesserung unterzogen und durch einen Anbau erweitert worden.

Bild Nr. 19: Die

Heilig-Leichnamkirche mit Gemeindehaus

Kirche

und Gemeindehaus wurden 1945 stark beschädigt. Die Kirche wurde später

(wesentlich kleiner) und mit einer Zwischendecke verändert wieder

aufgebaut.

Etwa ab 1970 wurde sie von der

Handwerkergenossenschaft als Klub- und Kulturhaus mit Café genutzt. Im

Dezember 1981 kaufte die katholische Kirchengemeinde das ehemalige

evangelische Gotteshaus, um darin vor allem Kindern Religionsunterricht

zu erteilen.

Grundmann, Friedrich: Elbinger Heimatbuch,

Geschichte und Geschichten vom Elbingfluß, überarbeitet und ergänzt

von Hans-Jürgen Schuch,

Elbinger Hefte Nr. 45, Münster: Truso-Verlag 1999, 100 Abb., 160

Seiten,

Schuch, Hans-Jürgen: Elbing wie es heute ist, Reiseeindrücke

in Wort und Bild aus der alten Hansestadt und ihrer Umgebung. Elbinger

Hefte Nr. 41, Münster: Truso-Verlag 1991 zahlr. Abb., 144 Seiten, Text

Lockemann, Theodor: Elbing - Deutschlands Städtebau. Hrsgg. vom

Magistrat von Elbing, mit zahlr. Abb., 200 Seiten, Berlin-Halensee:

DARI-Verlag 1926.

Pudor, Carl: Elbing und seine Umgebung, hrsgg. vom Verein zur Hebung des

Fremdenverkehrs für Elbing und Umgebung, Wernichs Buchdruckerei 1910,

Reprint Leer: Verlag Gerhard Rautenberg 1989, S. 45.

Clasen, Karl

Heinz: Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle, hrsgg. von

Burkhard Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37 Bildtafeln und 15

Seiten Text, Abb. Tafel 23.

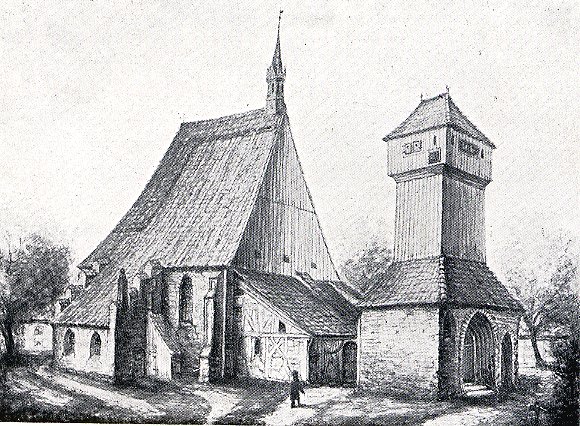

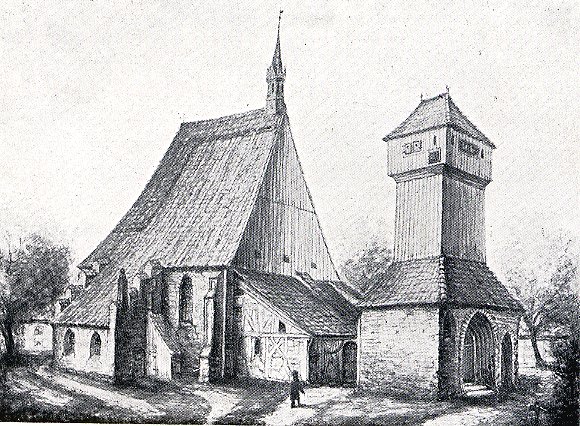

Bild Nr. 20: Neustädtische Pfarrkirche zu den Heiligen Drei

Königen (erbaut um 1341)

Die alte Pfarrkirche der mittelalterlichen Neustadt, zu Heiligen Drei Königen, die mit mehreren

Anbauten und einem gesondert stehenden Glockenturm ein sehr malerisches

Bauwerk war, ist leider 1881 wegen Baufälligkeit abgebrochen und neu

erbaut worden.

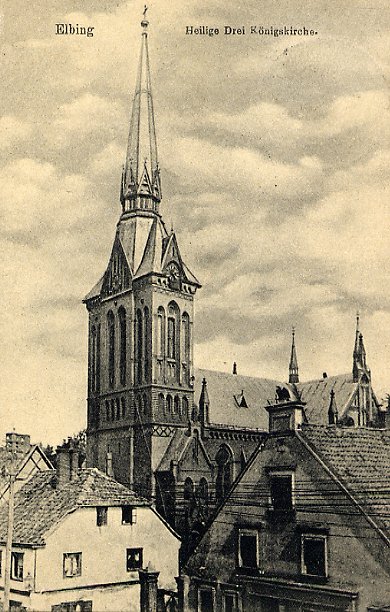

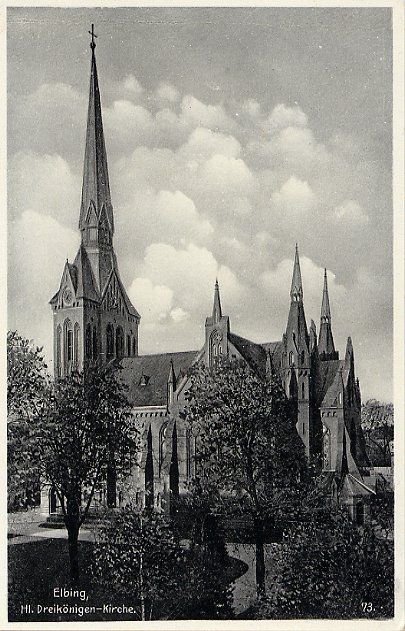

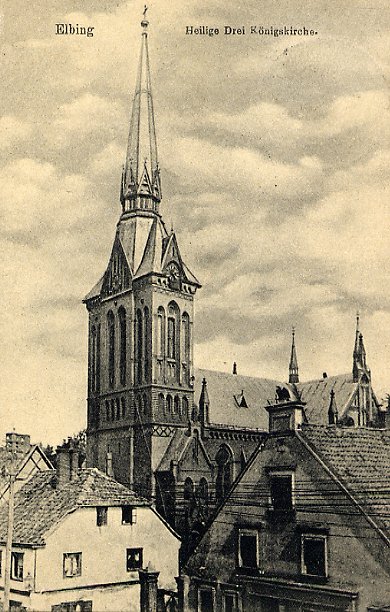

Bild Nr. 21: Die Heilige Drei Königskirche

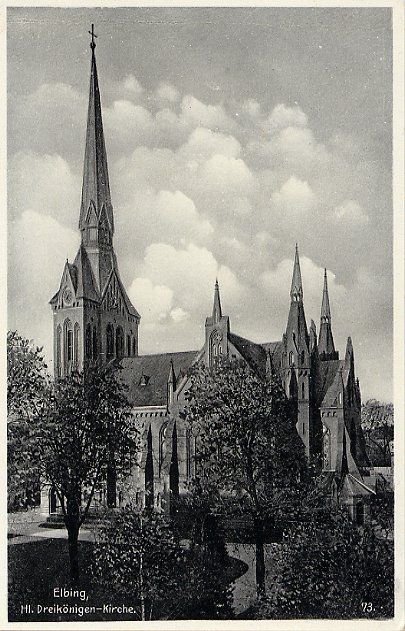

Bild Nr. 22: Die Heilige Drei Königskirche aus einem anderen

Blickwinkel

Die neue Kirche wurde 1885

eingeweiht. Der alte

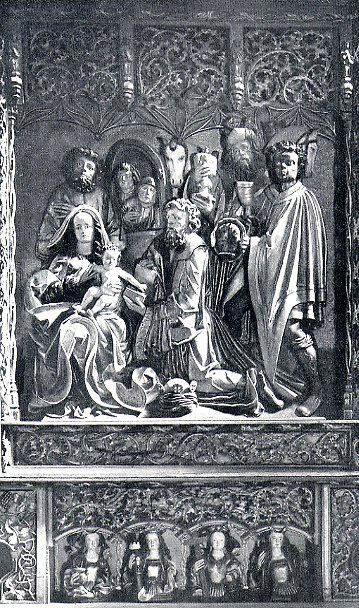

Hochaltar wurde in den Neubau überführt; d.h. der Mittelschrein und

die beiden Innenflügel sind erhalten, die Außenflügel fehlen. Den

Mittelschrein und die vier Darstellungen der Innenseiten der Flügel

bilden gemalte und reich vergoldete Holzschnitzereien. Alle

Darstellungen sind gerade abgeschlossen durch reiches Rankenwerk.

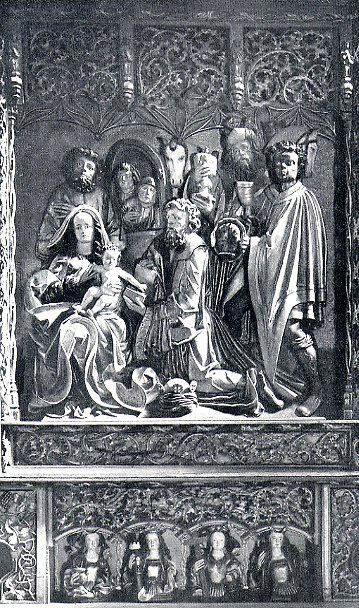

Dargestellt

ist im Mittelschrein die Anbetung der Heiligen Drei Könige, auf den

Flügeln links die Verkündigung und die Beschneidung, in der Predella

die Hl. Dorothea, die Hl. Barbara, die Hl. Katharina und die Hl.

Margarete. Die Außenseiten der Flügel sind gemalt.

Die sehr

schwungvollen Schnitzereien von technisch hohem Können stammen aus dem

Anfang des 16. Jahrhunderts. Der sonst bisher nicht weiter nachgewiesene

Künstler hat seinen Namen "Schofstein" (Schofstain) auf den

Ärmelrand des knienden Königs Balthasar eingeschnitzt.

Bild Nr. 23: Mittelschrein des Hochaltars der Kirche zu den Heiligen Drei

Königen. Es handelt sich um ein Hauptwerk nordostdeutscher Schnitzkunst

jener Zeit.

Ein sehr schöner Schmuck der Kirche war

außerdem das von Kaiser Wilhelm I. geschenkte Ölgemälde von

Professor Schrader "Die Anbetung der Könige" mit lebensgroßen

Figuren. 1945 wurde die Heilige Drei Königskirche

vollständig zerstört.

Clasen, Karl Heinz: Elbing. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle,

hrsgg. von Burkhard Meier, Berlin: Deutscher Kunstverlag 1931, 37

Bildtafeln und 15 Seiten Text, Abb. Tafel 31, Text S. 14.

Kownatzki, Hermann: Brückenkopf Elbing,

Preußenführer, hrsgg. von E. Weise, H. Kownatzki, Elbing:

Preußenverlag 1936, mehrere Abb., 120 Seiten, Text S. 61+62. Hermann

Kownatzki war Stadtarchivar von Elbing.

Krüger,Emil: Elbing - Eine

Kulturkunde auf heimatlicher Grundlage. Elbing: Léon Saunier's

Buchhandlung, Verlag 1930, mehrere Abb., 224 Seiten, Abb. S. 35.

Pudor, Carl: Elbing und seine Umgebung, hrsgg. vom Verein zur Hebung des

Fremdenverkehrs für Elbing und Umgebung, Wernichs Buchdruckerei 1910,

Reprint Leer: Verlag Gerhard Rautenberg 1989, S. 45, 46.

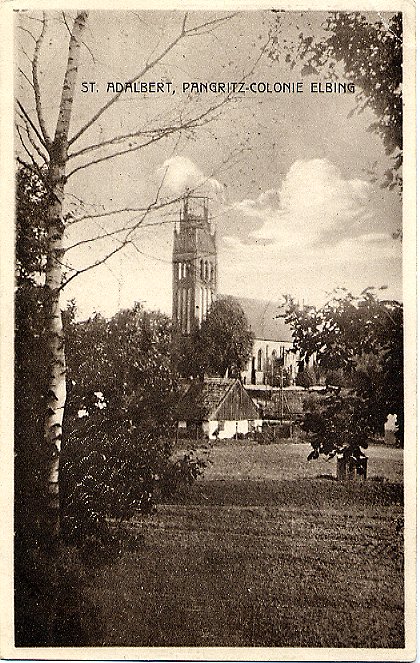

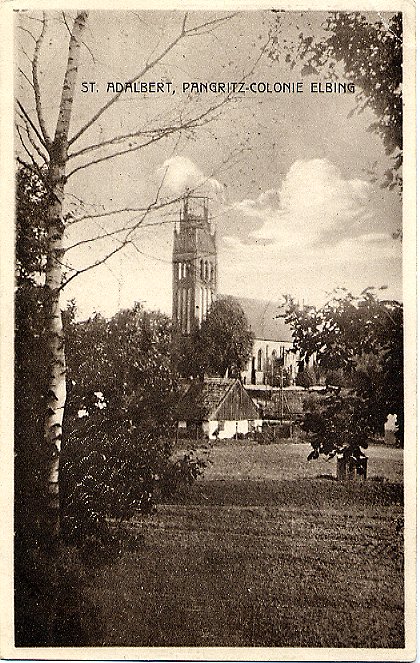

Bild

Nr. 24: Die St. Adalbertkirche auf Pangritz Kolonie

Als

die St. Adalbertkirche auf Pangritz Kolonie in der Adalbertkirchstraße

am 17. März 1901 eingeweiht wurde, gehörte dieses Gebiet zum Elbinger

Territorium und damit zum Landkreis Elbing. Nach der Eingemeindung der

Pangritz Kolonie in die Stadt Elbing im Jahre 1913 war sie nach der St.

Nikolaikirche die 2. katholische Kirche der Stadt Elbing.

Die Pfarrer

waren ab 1906 Hugo Ganswind und ab 1936 Aloyas Schmauch, ein Bruder

des bekannten Kopernikusforschers Professor Dr. Hans Schmauch.

Bild Nr. 25: Die St. Adalbertkirche aus der Nähe. (1.8.1934)

Die

im Ordensstil erbaute und dem Heiligen Adalbert geweihte Kirche wurde

1945 nicht zerstört. Sie war vielen Deutschen 1945 ein Ort der Erbauung

in sehr schwerer Zeit, um die sich nach Kräften drei Kaplane sorgten.

An der Kirche besteht noch der alte Friedhof, auf dem auch das Grab des

Elbinger Zigarren- und Tabakfabrikanten Albert Lange erhalten

blieb.

Die St. Adalbertkirche wurde nach dem Bischof und

Märtyrer "Adalbert von Prag" benannt. Adalbert, der mit

Taufnamen "Wojtech" hieß, wurde 956 in Libice (CSFR) geboren.

Im Alter von 27 Jahren wurde er 983 2. Bischof von Prag. Im

Jahre 989 legte er sein Bischofsamt nieder und trat in Rom in das

Benediktinerkloster "St. Bonifatius und Alexius" ein. Nach

weiteren Stationen in Prag und Rom, missionierte er nach der

Ermordung seiner Familie 996, mit tatkräftiger Unterstützung durch den

Polenherzog Boleslaw, einige Monate in Ostpreußen.

Aber schon am

23. April 997 wurde der Kirchenmann bei Tenkitten im Samland von

Glaubensgegnern erschlagen. Herzog Boleslaw ließ Adalbert von Prag im

Dom von Gnesen, der ihm geweiht wurde, im heutigen Polen beisetzen.

Bereits 999 wurde der Bischof von Papst Silvester II. heiliggesprochen.

Elbinger

Nachrichten, Münster: Dezember 2001, Text S. 1+2.

Schaube, Vera/

Schindler, Hanns Michael: Heilige und Namenspatrone im Jahreslauf,

Pattloch Verlag 1992, zahlr. Abb., 702 Seiten, Text S. 172+173.

dtv-Lexikon

Band 1, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1971, mehrere Abb., 319

Seiten, Text S. 31.

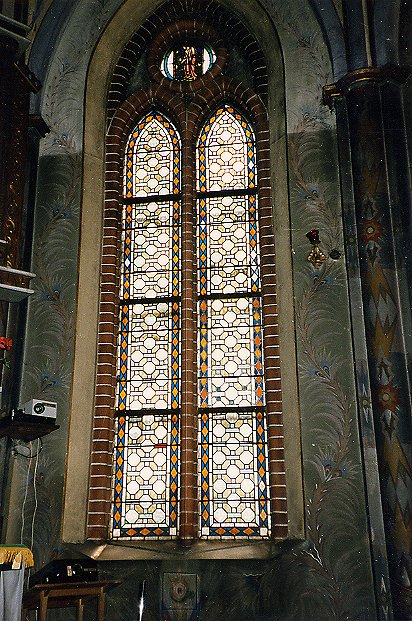

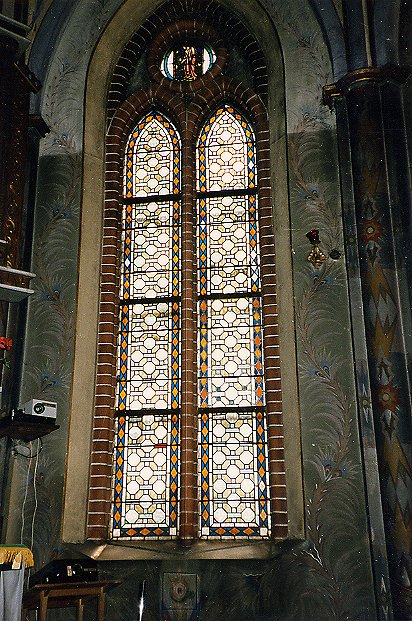

Bild

Nr. 26: Kirchenfenster in der Pauluskirche, Elbing 1985

Etwas

älter als die St. Adalbertkirche ist die 1895 eingeweihte evangelische St.

Pauluskirche in der Lindenstraße, die auch zur Pangritz Kolonie gehörte.

1896 wurde sie aus Heilig-Leichnam ausgepfarrt. Hier entstand zusammen

mit Lärchwalde eine neue selbständige evangelische Kirchengemeinde.

Der Kirchenbauer und Hilfsprediger Wilhelm Daniel Böttcher ging 1897

als Pfarrer nach Schlochau. Sein Nachfolger Hermann Ferdinand Ludwig

Knopf wurde 1899 Erster ordentlicher Pfarrer der neuen Kirchengemeinde,

bis ihn 1936 Franz Jeroschewitz ablöste, der als Gefangener in Sibirien

verstarb.

Die St. Pauluskirche hat den

Zweiten Weltkrieg ebenfalls überstanden. Beide Kirchen werden jetzt von der

Katholischen Kirche genutzt, die nördlich von St. Adalbert zusätzlich

eine neue Kirche baute.

Elbinger Nachrichten, Münster:

Dezember 2001, S. 1+2.

Schuch, Hans-Jürgen: Elbing. Aus 750 Jahren

Geschichte der Ordens-, Handels- und Industriestadt. Berlin/Bonn:

Westkreuz-Verlag 1989, mehrere Abb., 168 Seiten, Text S. 79.

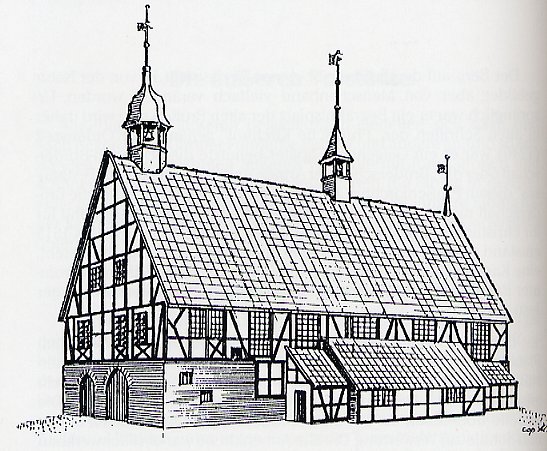

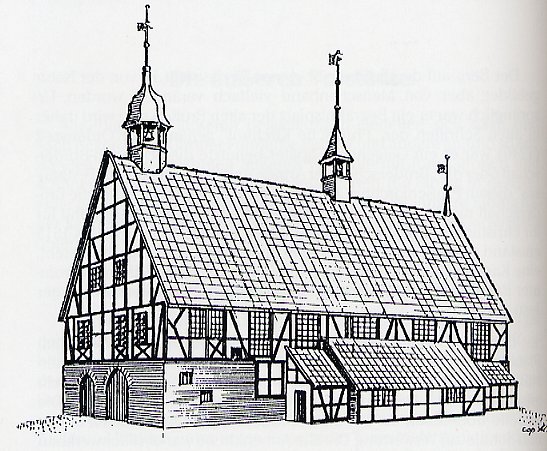

Bild

Nr. 27: Die "Kirche St. Annae auf dem Berge". Zeichnung von

Gerhard Salemke.

Von 1611 bis 1621 baute die

St.-Annen-Brüderschaft auf dem Platz, auf dem später die neue Kirche

stand, mit Unterstützung des Rates der Stadt Elbing und wohlhabender

Privatleute ein großes Gotteshaus, als Ersatz für die abgebrochene

Jakobskirche. Die alte Annenkirche war ein Fachwerkbau und wurde schon

damals "die Kirche St. Annae auf dem Berge" oder die "Bergsche

Kirche" genannt.

Kaum war das Kirchlein fertig, so drohte ihm schon

der Untergang. Als die Schweden 1626 unter Gustav Adolf in Elbing

einzogen, bauten sie die schon vorhandene Verschanzung um die Kirche

stärker aus und besetzten sie mit Geschützen. Dabei war ihnen die

Kirche im Wege. Der Schwedengeneral wollte sie deshalb abbrechen lassen,

aber Gustav Adolf sagte: "Die Kirche soll Er stehen lassen; ich bin

nicht gekommen, Kirchen zu zerstören, sondern gedenke, noch neue zu

bauen." So hat sie nahezu 300 Jahre gestanden, bis sie 1899 durch

den prächtigen gotischen Neubau ersetzt

wurde.

Grundmann,

Friedrich: Elbinger Heimatbuch, Geschichte und Geschichten vom

Elbingfluß. Überarbeitet und ergänzt v. Hans-Jürgen Schuch, Elbinger Hefte Nr. 45,

Münster: Truso-Verlag 1999, 100. Abb., 160 Seiten, Abb. S. 58, Text S.

57.

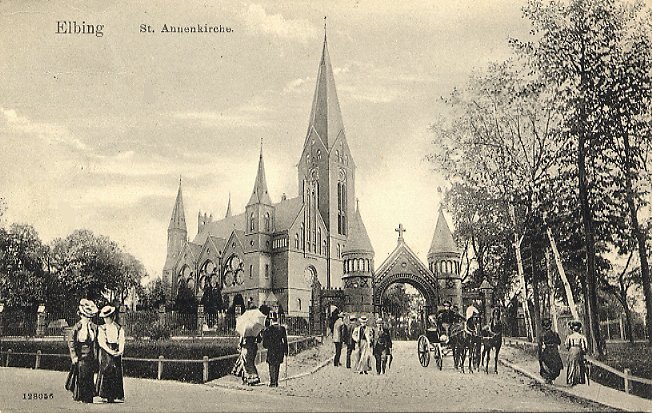

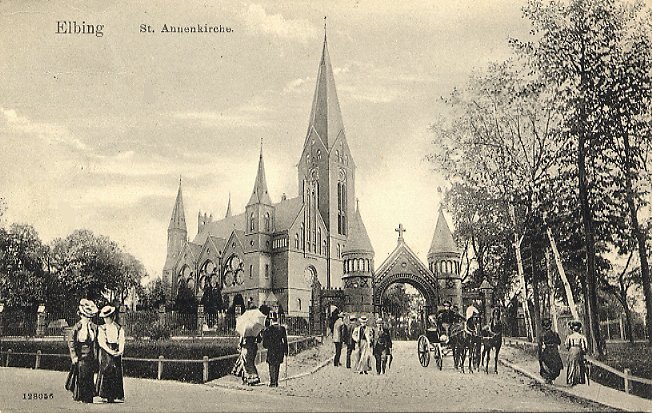

Bild

Nr. 28: Die neue St.

Annenkirche. Diese Ansichtskarte wurde nach New Jersey, USA, geschickt.

Die neue St. Annenkirche wurde in den Jahren

1899-1901 nach den Plänen und unter der Oberleitung des berühmten

Kirchenbaumeisters Professor Otzen errichtet. Das Innere der neuen Kirche machte durch die

einfache, aber würdige Ausstattung in Form und Farbe einen

herzerhebenden Eindruck.

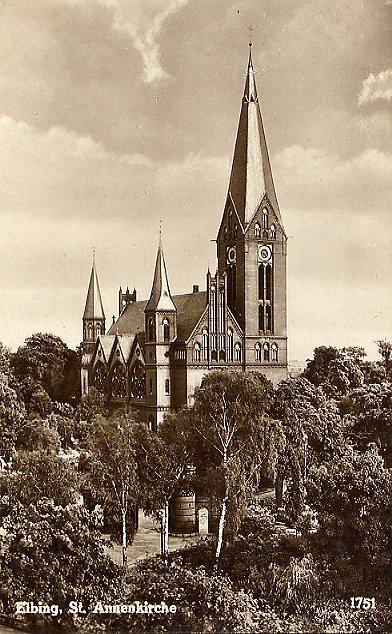

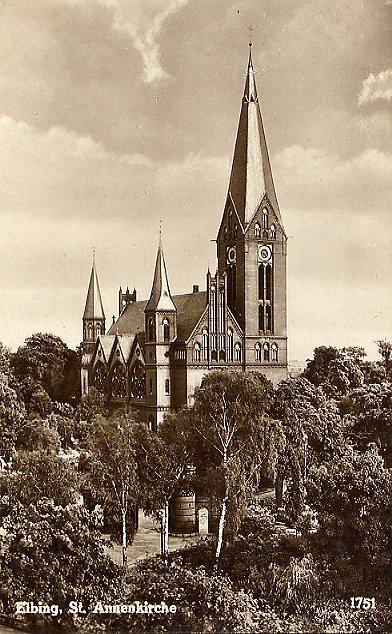

Bild Nr. 29: St. Annenkirche

Im Jahr 1921 konnte die St. Annen -

Kirchengemeinde das Fest des 300jährigen Bestehens feiern. 1945 wurde

diese schöne Kirche beschossen und anschließend gesprengt.

Lediglich die Leichenhalle blieb erhalten. Sie ist heute eine

kleine Kapelle.

Krüger, Emil:

Elbing. Eine Kulturkunde auf heimatlicher Grundlage. Elbing: Léon

Saunier's Buchhandlung, Verlag 1930, viele Abb., 224 Seiten, Text S.

205.

|