in historischen Ansichtskarten

Frische Nehrung, Narmeln und Neutief - Teil

9

Mierzeja Wislana, Polski, Kosa -

9

von Christa Mühleisen

Die Geschichte von

Narmeln

Am 12. Dezember 1489 stellte der Rat der Stadt Danzig eine

Handfeste für den Krug in Narmeln aus, das in der Urkunde "Ermelen"

genannt wird. Der Krüger hieß Hans Voyte. Damals muss sich also die

Nehrung bis zum heutigen Grenzhause schon im tatsächlichen Besitz

der Stadt Danzig befunden haben.

Als Landmaß wurden in dieser

Handfeste nicht die deutsche Hufe, sondern der altpreußische Haken (= 2/3

Hufe) verwandt, ein Zeichen, dafür, dass damals noch Altpreußen in

diesem entlegenen Landstrich wohnten. Andererseits wurden die Krüge immer

zu kulmischem Recht, d. h. nach deutschem Recht verliehen. Das ist ein

Beweis dafür, dass die Krüger auf der Nehrung deutschen Stammes waren.

Sie wurden auch während der Ordenszeit der Herrschaft zu

persönlichem Dienst verpflichtet.

Das Dorf wurde bis ins 17.

Jahrhundert nur "Narmeln" genannt. Dann kam der Name

"Polski " für Narmeln auf. Das hat aber nichts mit Polen

zu tun, vielmehr lebte um 1660 ein Besitzer Polski in dem jetzigen Narmeln,

dessen Name auf das Dorf übertragen worden ist. Vielleicht ist er damals

der größte Besitzer in Narmeln gewesen. Die Sitte, dass Ortschaften nach

ihrem Besitzer benannt wurden, findet man ja häufig.

Unter Danzigs

Herrschaft blieb Narmeln, wie dieser ganze Nehrungsteil, bis 1793. Damals

kam er an Preußen, um aber von 1807-14 wieder zum Freistaat Danzig zu

gehören. Danach gehörte er wieder zu Preußen. 1880 wurde eine

Telegraphenleitung, die Pillau mit Kahlberg verband, gelegt, und in

Narmeln ein Fernsprechamt eingerichtet. 1898 brannten in Narmeln 6

Wohnhäuser ab.

1906 erhielt Narmeln auf Veranlassung von Kaiserin

Auguste Victoria, die 1905 das Dorf von Cadinen aus besucht hatte, einen

Hafen, der aus einer 2 m tiefen Fahrrinne und einem 2,5 m tiefen Bassin

bestand. An der Nordseite des Hafens wurde eine 50 m lange Mole gebaut.

Der Hafen ist während der Kriegszeit (1914-1918) aber wieder versandet.

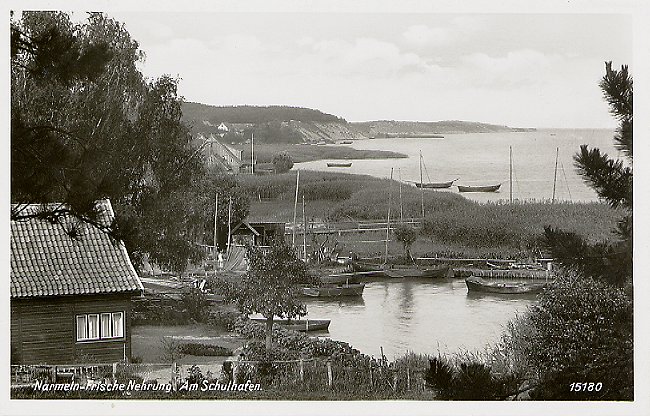

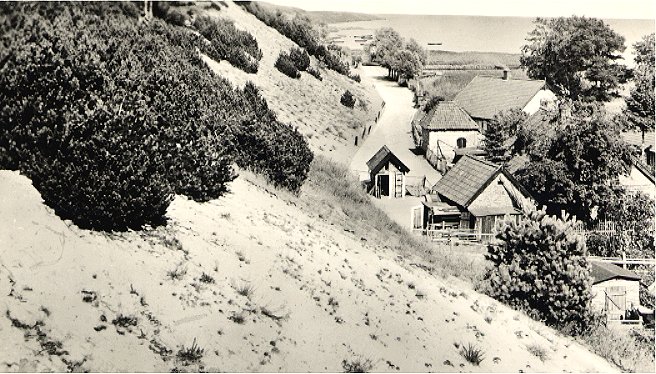

1.

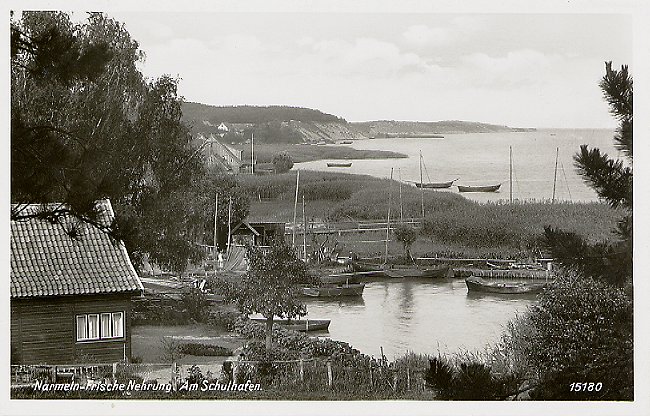

Am Schulhafen in Narmeln

1908 wurde, um die schlechten Wegeverhältnisse auf der Nehrung

wenigstens zeitweise zu beseitigen, seitens der Festungsbauverwaltung

Pillau vom Grenzhaus bei Narmeln bis Vöglers bei Neukrug ein 3 m breiter

und 20 cm tiefer Kiesweg aufgeschüttet. Kurz vor dem 1. Weltkrieg wurde

dann die Chaussee gebaut.

1920

kommt Narmeln nach der Schaffung des Freistaates Danzig zum Landkreis

Elbing. Damals hat Narmeln 274 Einwohner und eine Landfläche des Ortes

von 6 ha.

1924 tritt erstmals die Haffkrankheit bei Narmeler Fischern

auf.

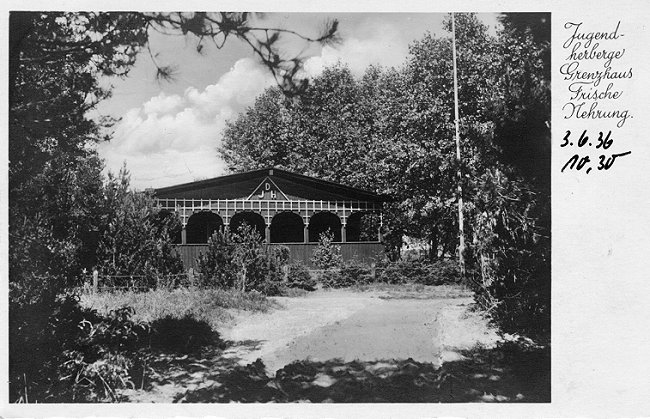

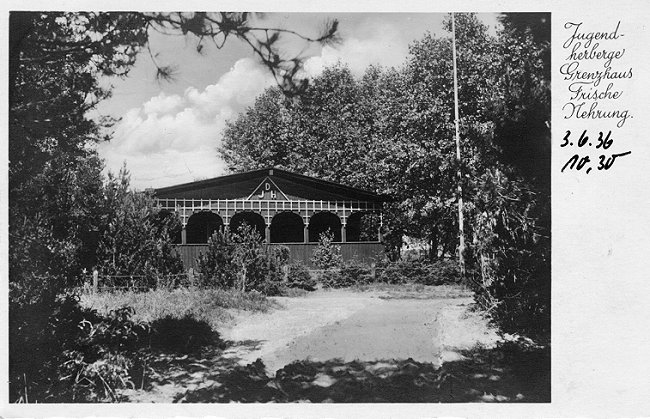

1927 wird die Jugendherberge Grenzhaus bei Narmeln erbaut.

1932

kommt es zum zweiten Auftreten der Haffkrankheit bei den Narmeler

Fischern.

1933

wird die Strandhalle erbaut.

1937 sind in Narmeln 86 offene

Fischerfahrzeuge beheimatet.

1939 werden bei der letzten Volkszählung

295 Einwohner in 75 Haushaltungen gezählt.

1945: am 30. April wird

Narmeln von den Russen erobert.

Kerstan, Lic. Dr. E. G.: Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing:

Verlag der Elbinger Altertumsgesellschaft 1925, 473 Seiten, S. 270, 271.

Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der

Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verl.1981, einige Abb., 101 Seiten,

Text S. 94+95 (Chronik v. Narmeln)

Die Schulen in Narmeln und Neukrug

Bis 1878 wurden die Kinder von Narmeln nach Neukrug eingeschult. Das

älteste Schulhaus befand sich in Alt-Neukrug, ungefähr auf der

Hälfte des Weges von Narmeln nach Neukrug auf der Haffseite. Dort wo

die Buche steht, die im Volksmund "die alte Schule" heißt,

versandete 1825 das Dorf Alt-Neukrug. Als die Kirche damals nach dem

heutigen Neukrug verlegt worden war, wurde der Gottesdienst in der

Schule abgehalten, die noch nicht so stark der Gefahr der Versandung

ausgesetzt war. Sie wurde dann 1826 durch Feuer zerstört.

Die Narmeler Kinder gingen nun nach Neukrug zur Schule. Der Schulweg

war 8 km lang und im Herbst, Winter und Frühjahr sehr unangenehm, wenn

nicht ungangbar. Sie besuchten die Narmeler Kinder oft nur ein

Vierteljahr lang die Schule. Vom 1. Januar 1878 ab wurde daher in Narmeln

selbst zweimal wöchentlich von dem Neukruger Lehrer Schule gehalten.

1879 bekam Narmeln einen eigenen Lehrer, das Schulgebäude aber wurde

erst 1895 errichtet.

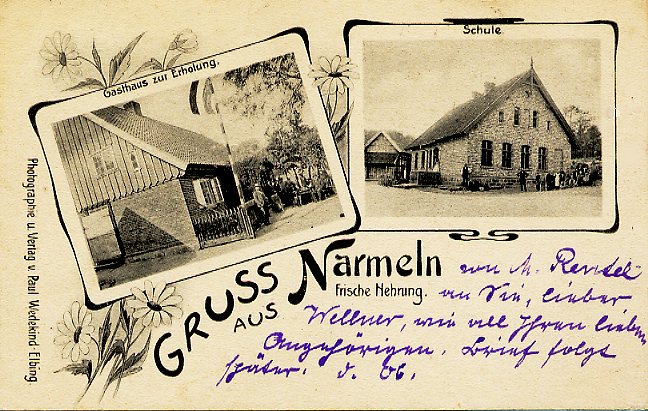

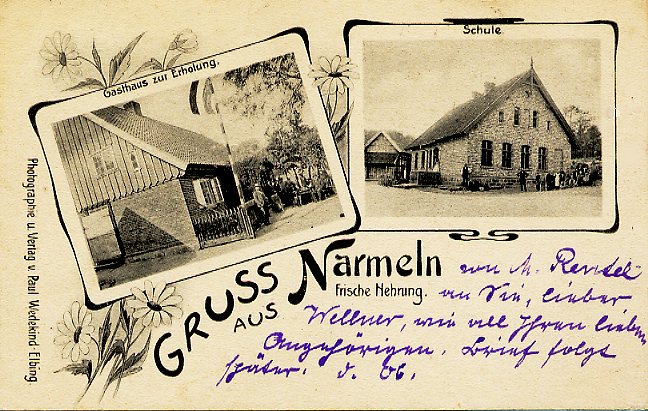

2.

Narmeln auf der Frischen Nehrung (am 1.7.1906 in Neukrug

gestempelt)

Zum Schulbau, der 15 000 Mark kostete, spendete Kaiser Wilhelm II.

9 600 Mark.

Kerstan, Lic. Dr. E. G.: Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing:

Verlag der Elbinger Altertumsgesellschaft 1925, 473 Seiten, S. 271.

3.

Narmeln mit folgenden Motiven: Am Haff, Bäckerei

Badneck, Landungssteg und Schule

4.

Regatta der Fischerboote auf dem Frischen Haff vor Narmeln

5.

Fischer auf dem Bootssteg von Narmeln

Die Fischer von Narmeln

Die Fischer von Narmeln laufen zum Strand,

durch

weißen, feinpulvrigen Dünensand,

von abertausend Schritten

zermahlen

unter Last, in Freude, Sorgen und Qualen.

An der See

die Netze, aufgehängt,

jetzt in den offenen Kahn gezwängt.

Die

braunen Segel noch flattern im Wind.

Acht Boote wohl fertig zum Fang

nun sind.

Sie schieben sich in die Brandung hinein,

meist

Vater und Sohn bei der Arbeit zu zwei'n

Die nächtliche Brise sie

seewärts treibt.

Was heute wohl in den Netzen bleibt?

Sie

fangen die Flundern als willigste Beute,

und bringen in Braunsberg

sie unter die Leute.

Der letzte Zug! Zur Hinfahrt wird's Zeit.

Die

Sonne steigt und ein Boot reiht

sich flachbordig lose ans andere an,

durchnäßt

trotz Ölzeug fast jeder Mann.

Die dunklen Tuche steh'n steif im

Wind,

die hölzernen Schwerter pflügen geschwind

durch die

blaugraue, schwappige, kühle See,

die Kiefern und Dünen, da sind

sie in Lee.

Die Schoten gefiert flugs von schwieliger Hand,

der

bauchige Schiffsboden knirscht auf dem Strand.

Die Boote verholt, den

Fang sortiert,

durch die niedrigen Kusseln zum Dorf marschiert.

Aus

der offenen Halbtür wittern sie schon

nach schweren Stunden der

Arbeit Lohn.

Sie sitzen am weißgescheuerten Tisch

zur Abwechslung

gibt's mal heut wieder Fisch.

Becker, Herbert (Sohn des Försters in Grenzhaus) in Dobers, Klaus: Ostseebad Kahlberg - Frische Nehrung -

Bade- und Fischerleben von Pröbbernau bis Narmeln, hrsg. von Hans W. Hoppe und Hans-Jürgen

Schuch, Elbinger Hefte Nr. 37, Münster: Truso-Verlag 1985, mehrere Abb., 152 Seiten, S.

24.

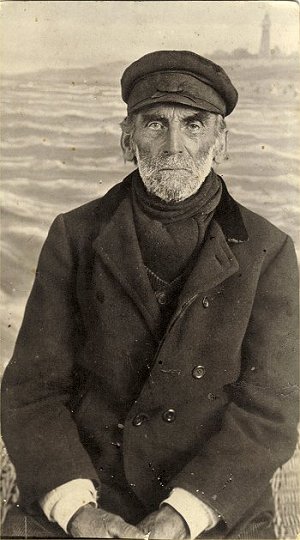

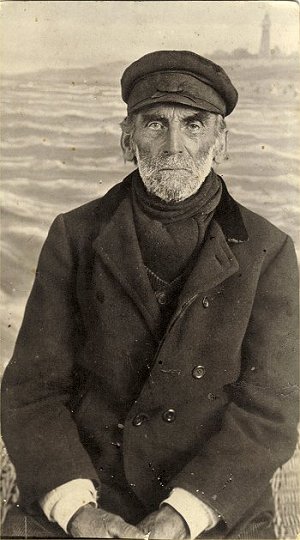

6.

Karl Hildebrandt, ein Fischer in Narmeln (ca. 1920-25 )

Das

Foto wurde von seinem Ur-Ur-Enkel zur Verfügung gestellt.

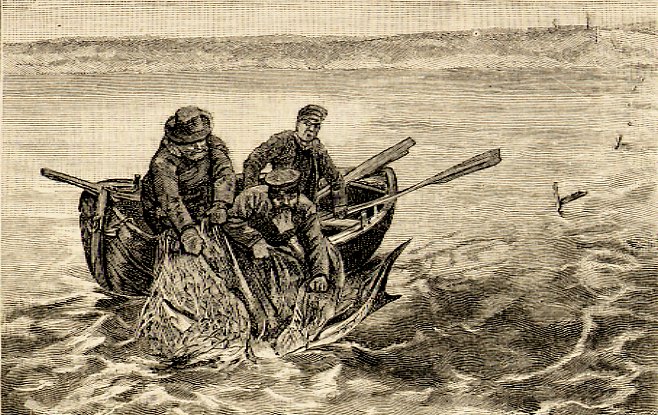

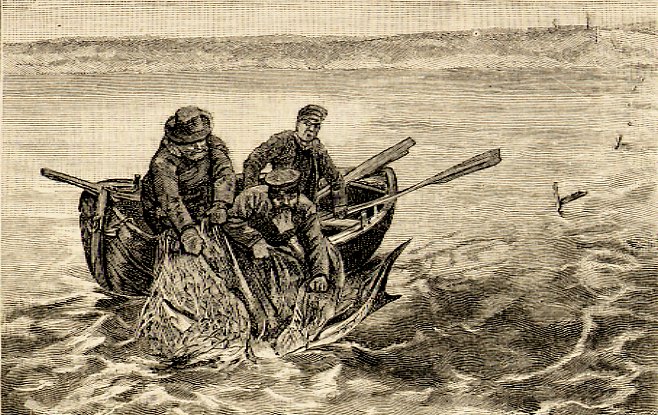

7.

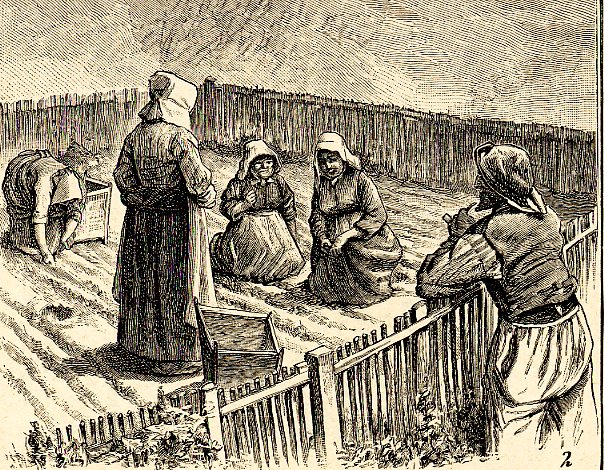

Störfang - Holzstich nach einer Originalzeichnung von W. Wellner

aus dem Jahre 1887 (Illustrierte Welt)

8.

Holzstich nach einer Originalzeichnung von W. Wellner aus dem Jahre 1887

(Illustrierte Welt). Oben sieht man das Fischerdorf Narmeln mit zum

Trocknen aufgehängten Fischernetzen. Links unten bereitet sich

ein Bernsteinfischer zum Aufbruch vor und daneben sieht man das Innere

einer Fischerwohnung.

Der Unfruchtbarkeit des Landes entsprechend

ist die Lebensweise der Bewohner. Der Fischfang ist ihre

hauptsächlichste Nahrungsquelle. Die bedürftigen Hütten, in denen sie

wohnen, sind in ihren ganzen inneren Einrichtungen auf die häuslichen

Beschäftigungen zugeschnitten, welche der Fischfang erfordert. Die

ganze Familie sitzt am Herde versammelt, um die Netze für den

Störfang auszubessern oder die Aalangeln für den nächsten Tag

herzustellen. Die letztere Beschäftigung ist besonders die der Kinder

und alten Leute. Kleine Fische, Stinte genannt, die in den

ostpreußischen Gewässern überall zu Hunderttausenden ihr Wesen

treiben, werden in mehrere kleine Stücke geschnitten und jedes von

ihnen auf einem Angelhaken befestigt. Die Aale ziehen diesen Köder

jedem anderen vor. Abends werden die Angeln ausgelegt um morgens

eingezogen zu werden.

"Von der Frischen Nehrung" aus Illustrierte Welt von

1887.

Zum Fang auf der Ostsee dienten als Fahrzeuge

die sogenannten Lommen, Segelboote mit zwei Sprietsegeln hintereinander,

trapezförmigen Längssegeln, die von einer unten am Mast sitzenden, diagonal

angebrachten Stange, dem Spriet, gehalten wurden. Diese Lommen hatten keinen

besonders ausgebauten Kiel, sondern ein Schwert, weil dieses, besonders bei

rollender See, ein besseres Steuern erlaubte. Sie glichen den auf dem Haff

gebräuchlichen "Sicken", unterschieden sich aber von ihnen dadurch,

dass sie größer und breiter waren und kein "Raum"

(Wasserbehälter) hatten. Die Boote eigneten sich besonders gut für die

Küstenfischerei, weil sie ohne Ballast einen geringen Tiefgang hatten, beim

Landen in stürmischem Wetter gut durch die Brandung kamen und sich leicht in

die schützenden Dünen ziehen ließen. Die Besatzung einer solchen Lomme

bestand gewöhnlich aus vier Mann, von denen jeder die gleiche Anzahl von

Netzen beisteuerte.

Eine willkommene Nebeneinnahme bot den Fischern

die der Bergung des angeschwemmten Bernsteins. Die blaue

Erde, jene tertiäre Schicht, die der Hauptlieferant des begehrten

Minerals war, erstreckte sich von der Küste des Samlandes weit

unter der Ostsee hin. Wenn starke Stürme den Boden der See aufwühlten,

wurde der wertvolle Stein meist zusammen mit den Tangmassen, die bei

dieser Gelegenheit gleichfalls vom Grund abgerissen wurden, an Land

gespült.

Die Narmeler Fischer vermieteten ihre Wohnungen oft an

Feriengäste und begnügten sich selbst mit einer Unterkunft im

Stall.

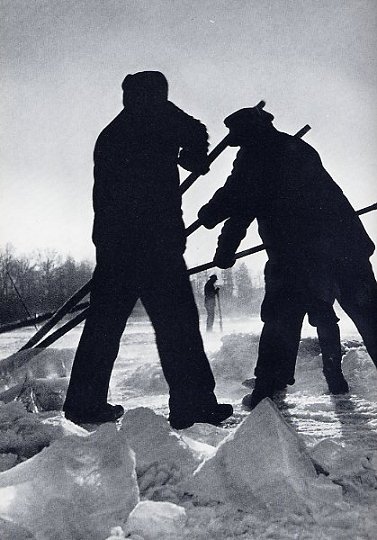

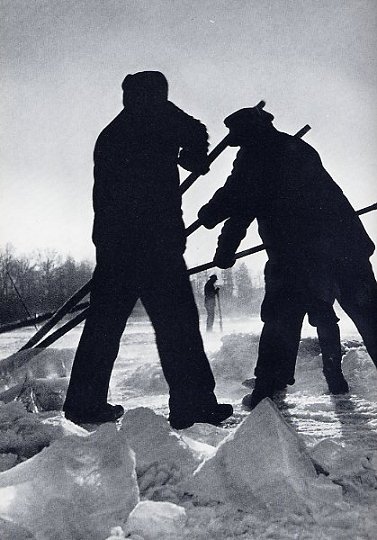

9.

Eisfischer im Haff

Im Winter betrieb man Eisfischerei. Dazu verwandte man

Bressen- und Zandernetze. Man schlug mit Eisäxten Wunen in das Haffeis und

brachte dann eine 10-20 Meter lange Stange ins Wasser, die mit Hilfe einer

Holz- oder Eisengabel von einer Wune zur anderen befördert wurde. Am Ende der

Stange war eine starke Schnur befestigt , mit der die Netze im Wasser

weitergezogen wurden. Diese Netze wurden an Ringen im Haffboden befestigt. Die

Segelschlitten, die sie dabei benutzten, waren so kräftig gebaut, dass sie

Männer und Zubehör zu tragen vermochten.

Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der

Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verlag 1981, einige Abb., 101 Seiten,

Text S. 37, 38, 41, 43, 52.

Lorck, Carl von: Ostpreußen - Eine Erinnerung an Ost- und Westpreußen

und Danzig mit 122 Fotografien und 23 Seiten Text. Abb. S. 124

(Eisfischer)

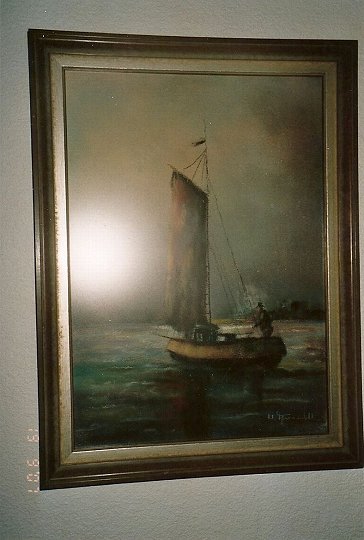

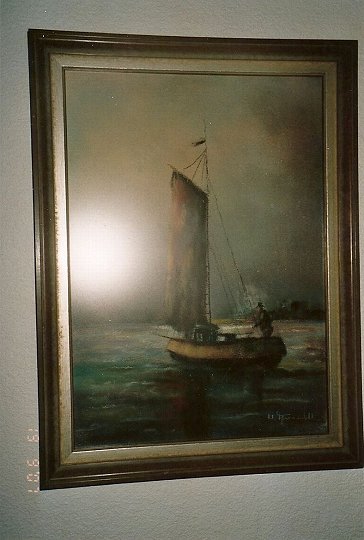

10.

Gemälde

einer Überfahrt von Alt-Passarge zur Frischen Nehrung

(von Herrn Günter Schött zur Verfügung gestellt)

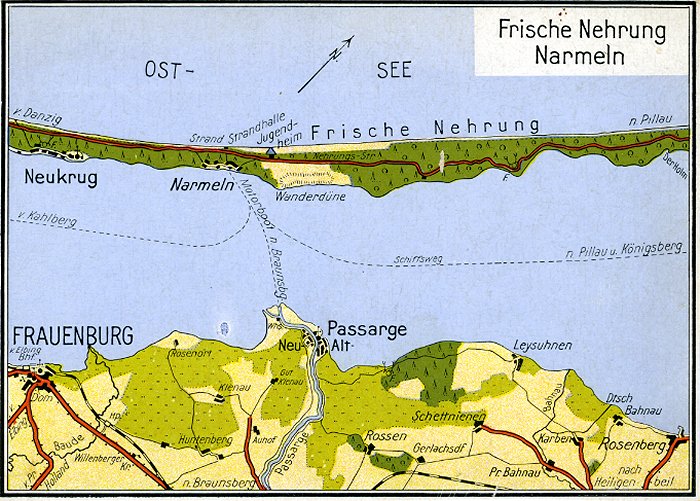

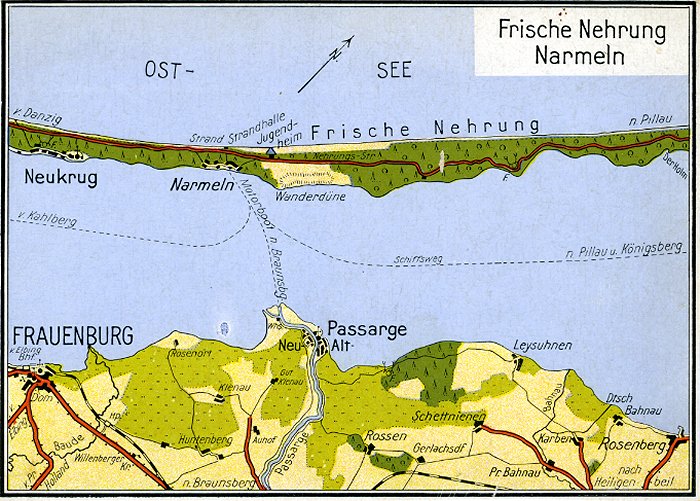

11. Frische Nehrung: Kartenausschnitt mit Neukrug, Narmeln und der

dortigen Wanderdüne

Wanderdünen - eine Bedrohung für

Narmeln und seine Umgebung

Einst war die

gesamte Nehrung von einem Laub-, und später von einem Mischwald

bedeckt. Ab dem 15. Jahrhundert setzten schwedische Kohlebrenner, Kriege

und starkes Abholzen dem Nehrungswald schwer zu. Kriegerische

Auseinandersetzungen führten dazu, dass Waldstreifen um Festungen

herum gerodet wurden und dass Blickschneisen durch Brandrodung

entstanden. Das Graben nach Bernstein zerstörte ebenfalls den Bewuchs.

Vermutlich

ist für das Verschwinden des Nehrungswaldes im Laufe des 18. und 19.

Jahrh. auch das Sinken des Grundwasserspiegels infolge der umfangreichen

Entwässerungsarbeiten im Danziger Werder mitverantwortlich.

Damals nämlich begannen die bis dahin auf den tiefer gelegenen Stellen

der Nehrung gut gedeihenden Laubbäume zu verkümmern und gingen

ein.

So war im Laufe der Jahre der bloßgelegte Dünensand unter

dem Einfluss des Windes ins Wandern geraten.

In dem Buch von Kerstan "Die Geschichte des

Landkreises Elbing" können wir nachlesen, dass schon während des

ersten schwedisch-polnischen Krieges (1626-35) in Narmeln zwölf Häuser

von einer Wanderdüne begraben worden sind.

Außerdem wurden im

Laufe der Zeit die Dörfer

Schoite (1593), Schmergrube (ca. 1728), Alt-Vöglers, das erste Neukrug

(1826), und Neudorf von den Bewohnern geräumt und sind vom Sand

verschüttet worden.

Dobers, Klaus: Ostseebad Kahlberg auf der Frischen Nehrung. Bade- und Fischerleben von Pröbbernau bis

Narmeln. Elbinger Hefte Nr. 37. Münster: Truso-Verlag, 1985,S. 24.

Um 1750 waren die Zustände so schlimm, dass die Nehrunger den

Danziger Rat inständig um Hilfe baten. Dieser versuchte zunächst der

Versandung Herr zu werden, indem er Sandgraskulturen anlegen ließ und

Sandfangzäune errichtete. Die Arbeiten leitete seit 1795 der aus

Dänemark gebürtige Danziger Kranmeister Sören Björn. Während der

Napoleonischen Zeit ruhten die Arbeiten. Erst die neue preußische

Regierung beschloss die Arbeiten wieder aufzunehmen. Mit ihrer

Durchführung beauftragte sie den Düneninspektor Krause.

Zu diesem Zeitpunkt fand man zwischen der ostpreußischen Grenze und

Kahlberg nur noch Wanderdünen, die durchschnittlich etwa 4 m im Jahr

voranrückten.

Zunächst wurden widerstandsfähige Vordünen geschaffen, bevor man die

Wanderdünen mit einem Netz von Sandgraskulturen überzog. Um 1823 war im

wesentlichen der Wald von Kahlberg geschaffen. Aber in der Dünensektion

zwischen Kahlberg und der ostpreußischen Grenze sah es noch böse aus,

denn hier hatte man mit der Arbeit noch überhaupt nicht begonnen. Die

Dörfer Vöglers, Neukrug und Narmeln schwebten in höchster Gefahr. 1825

wurde die Kirche von Neukrug vom Sand begraben.

Bei Narmeln war eine 30 m hohe Düne, die in 3 Jahren eine Wanderung von

80 m zurückgelegt hatte, bis dicht an das Dorf herangerückt und hatte es

in drei verschiedene Teile aufgesplittert. In letzter Minute konnte das

Dorf vor der drohenden Vernichtung gerettet werden, als in den Jahren

1833-1838 die Festlegung der unheilvollen Dünenmassen gelang.

Schließlich wurden auch die Dünen zwischen Schmergrube und Neukrug

befestigt. Das ursprünglich angewandte Verfahren zur Festlegung der

Sandmassen war inzwischen durch ein besseres ersetzt worden.

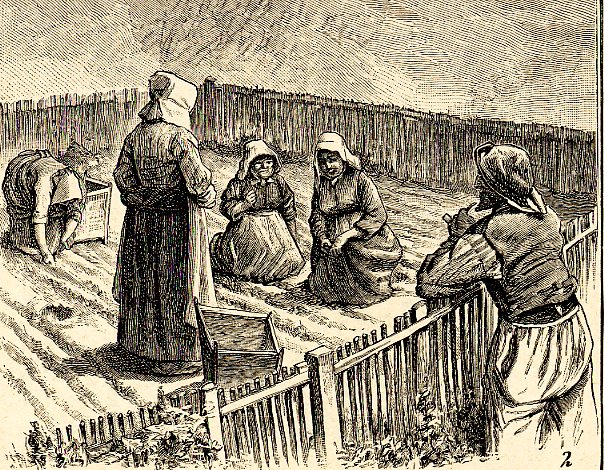

12. Pflanzgarten für junge Kiefern - Holzstich nach einer

Originalzeichnung von W. Wellner aus dem Jahre 1887 (Illustrierte

Welt)

Man teilte den Boden der Düne in

Vierecke von etwa 3 x 3 Meter auf, die man mit Strauchzäunen von ca. 50

Zentimeter Höhe umgab. In ein mit Haffschlick gefülltes Loch in der

Mitte steckte man ein Pflänzchen der aus den Alpen stammenden Hakenkiefer

(Pinus montana var. unicata), die im Laufe des Wachstums mit ihren

breit ausladenden Ästen große Teile des Sandes bedeckten. Der Boden

innerhalb des Vierecks wurde mit kleingehacktem Strauchwerk bedeckt, um

das Davonfliegen des Sandes zu verhindern.

Die Aufforstung der Dünen

wurde zum großen Teil von Strafgefangenen ausgeführt, die in Baracken

bei Schmergrube und Neukrug während der Sommermonate untergebracht waren.

Bei der weiteren Unterhaltung des neu geschaffenen Waldes fanden

viele Bewohner der Nehrungsdörfer, meist Frauen, lohnende Beschäftigung

und Verdienst. In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts fing man an,

die Vordünen mit Strandhafer zu befestigen.

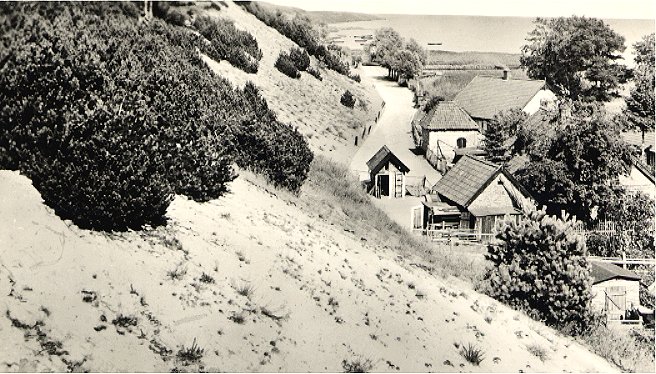

13. Die Wanderdüne von Narmeln ca. 1933

Nur östlich von Narmeln, etwa auf der Hälfte der 57 km langen

und 1 bis 3 km breiten Nehrung ließ man eine Wanderdüne bestehen. Als

einzige auf der Nehrung wurde sie nicht befestigt. Fast zwei Kilometer

ist sie lang und 26 Meter hoch. Südlich zu ihren Füßen liegt - besser

sagt man lag - Narmeln; nun nicht viel mehr als eine Unterkunft für die

letzten militärischen Grenzposten. Die polnisch - russische Grenze

verläuft zwischen Narmeln und Neukrug. Hier beginnt also das Gebiet, das in der

Zeit des kalten Krieges (von 1945-1990) Sperrgebiet war und sich zu einem

Reservat entwickelt hat. In diesem westlichsten Teil Russlands liegt die

Ostseeflotte der Roten Armee bei Königsberg (Kaliningrad).

14.

Wanderdüne bei Narmeln

Quellen: Ausschreibung: Exkursion II - 2003, Biologische Station - Frische Nehrung

http://www.biologie.uni-rostock.de/zingst/praktifrisch01.htm

Helmut Peitsch: Pillau-Neutief und die Frische Nehrung (Teil III). In: Das Ostpreußenblatt vom 22. April 2000

http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv00/1600ob24.htm

Näheres in Dobers, Klaus: Ostseebad Kahlberg auf der Frischen Nehrung. Bade- und Fischerleben von Pröbbernau bis

Narmeln. Elbinger Hefte Nr. 37. Münster: Truso-Verlag, 1985,S. 29-36.

Kerstan,

Lic. Dr. E. G.: Die Geschichte des Landkreises Elbing. Elbing:

Verlag der Elbinger Altertumsgesellschaft 1925, 473 Seiten, S. 270.

Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der

Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verlag 1981, einige Abb., 101 Seiten,

Text S. 11-13.

15. Hochzeit von Fritz Littkemann u. Gertrud

geb. Wittke in Narmeln (ca. 1934)

16.

Hochzeit auf der Frischen Nehrung, Ort und Datum sind nicht bekannt

17.

Eiserne

Hochzeit von Johann Carl Gregorius u. Johanna Emilie Dahms (unten Mitte) am 29.10.1930

Links

unten sitzt Carl Eduard Dahms und rechts

unten Johanna Bertha Pahlke

Obere Reihe von links nach

rechts: Auguste Emilie Gregorius, Johann Adolf Gregorius, Johanna

Wilhelmine Schöttke, Maria Johanna Gregorius, Karl Popall, Auguste

Florentine Schöttke, Fritz Rudolf Gregorius, Auguste Wilhelmine Tuchel,

Karl Friedrich Littkemann, Mathilde Bertha Pahlke und Carl Albert

Gregorius. Informationen zu den verschiedenen Personen wurden von Herrn

Erich Hildebrandt, dem Urenkel des Jubelpaares zur Verfügung gestellt.

(Die drei Fotos wurden von Herrn Günter Schött

zur Verfügung gestellt.)

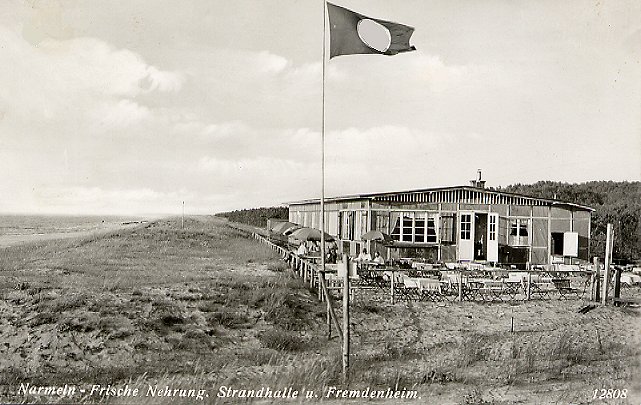

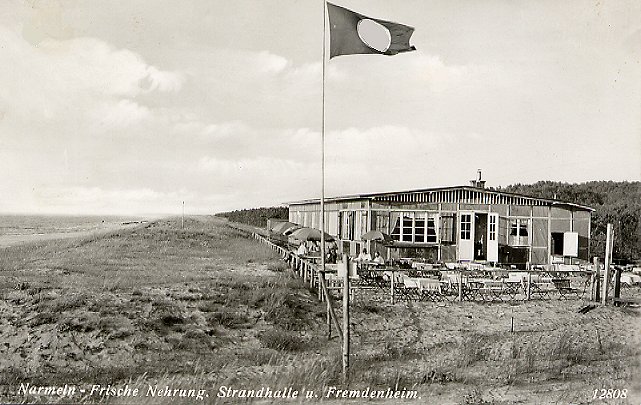

18.

Strandhalle und Fremdenheim M. Sergel in Narmeln.

Die Strandhalle mit einem kleinen Restaurant wurde im Jahre 1933

von dem Braunsberger Kaufmann Sergel erbaut. Nach zwei Jahren wurde sie

vergrößert und Fremdenzimmer eingerichtet. 1936 hatte die Strandhalle 16

Betten. Herr Sergel wurde 1940 zur Marine nach Pillau eingezogen und

verunglückte im August 1943 tödlich bei einem Motorbootunfall. Seine Witwe

stellte 1944 die Strandhalle der Luftwaffe zur Verfügung und verließ die

Nehrung.

Mielcarczyk, Georg: Narmeln - Neukrug - Vöglers - Ein Kirchspiel auf der

Frischen Nehrung, Bremerhaven: Truso-Verlag 1981, einige Abb., 101 Seiten,

Text S. 50+51.

19. Jugendherberge Grenzhaus bei Narmeln auf der Frischen Nehrung

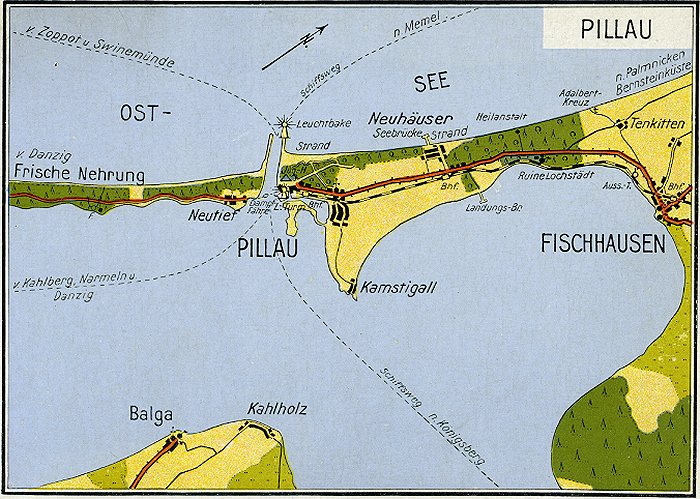

20.

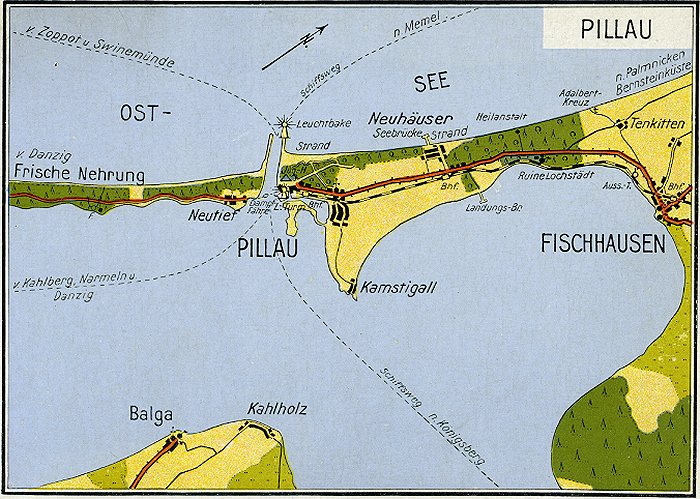

Frische Nehrung: Kartenausschnitt mit Neutief, dem Pillauer Tief und von

Pillau bis Fischhausen

21.

Der Haffstrand von Neutief auf der Frischen Nehrung (15.1.1915)

22.

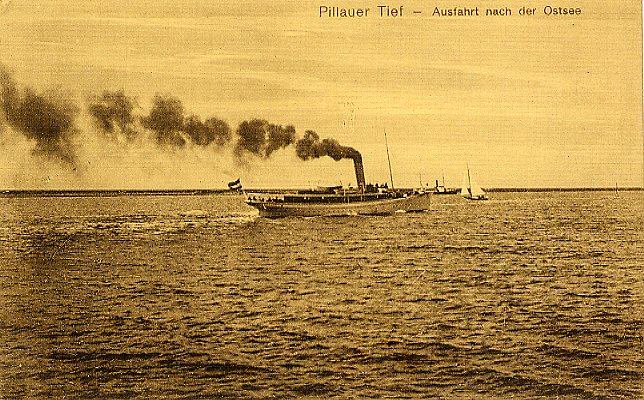

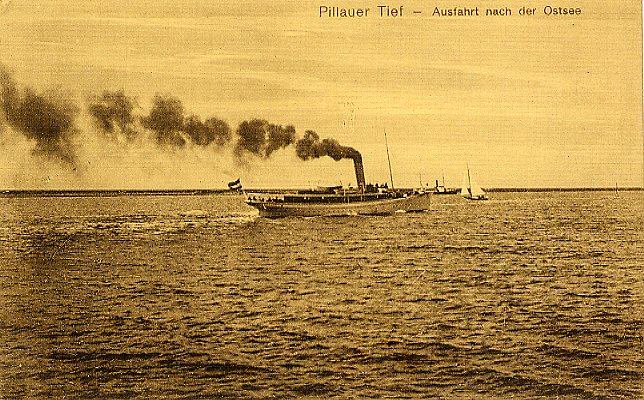

Pillauer Tief - Ausfahrt nach der Ostsee

Die Stadt Pillau auf der Frischen Nehrung ist ein Vorhafen von Königsberg

in Preußen. Das Pillauer Tief (550 m lang und 360 m breit) verbindet die

Danziger Bucht der Ostsee mit dem Frischen Haff und dem Königsberger

Seekanal.

Sattler, Gert O. E.: Köstlichkeiten und

Besonderheiten aus Ost- und Westpreußen, Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft 1997,

120 Seiten, S. 82 und 83.

23.

Gruß aus der Ilskefalle in Pillau

unten

Mitte: ein Ilske (Iltis), unten links: Kriegsveteranen.

oben links: Stadtansicht mit S. M. Torpedo Sleipner (Seiner Majestät

Torpedoboot Sleipner),

oben rechts: die Ilskefalle.

Die Ilskefalle in Pillau war ein

weltbekanntes

Gebäude mit einem Kolonialwarenladen, einem Speiselokal, einer Hafenkneipe,

einem Tanzsaal und einem Speicher für die christliche Seefahrt.

Pillauer Ilskefalle

In Pillau in der Ilskefalle

da wurden Korn und Köm nicht alle,

da trank man Weinbrand auch im Tee

und echten Rum aus Übersee.

Der Speicher in der Ilskefalle

war groß wie eine Messehalle,

man kaufte alles, Seil und Sack,

den Zwirn, das Garn und Kautabak.

Im Marktgewühl der Ilskefalle

erwarben Heiner, Fritz und Kalle,

was man so braucht nach Seemannsart

im Hafen und auf großer Fahrt.

In Pillau in der Ilskefalle

ging jeder Seemann gern zum Balle

die Gretel tanzte mit dem Hans

und butschte ihn beim Walzertanz.

Sattler, Gert O. E.: Köstlichkeiten und

Besonderheiten aus Ost- und Westpreußen, Husum: Husum Druck- und

Verlagsgesellschaft 1997, 120 Seiten, S. 82 und 83.

Index

Copyright Christa Mühleisen

|