|

Cadinen -

Teil

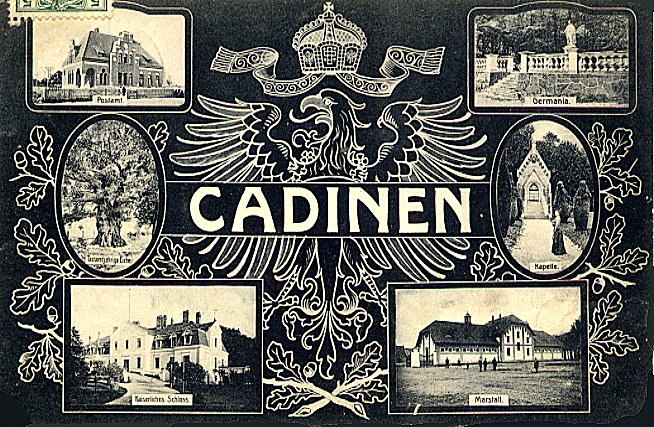

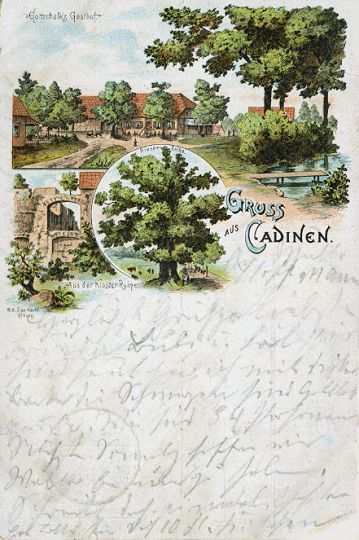

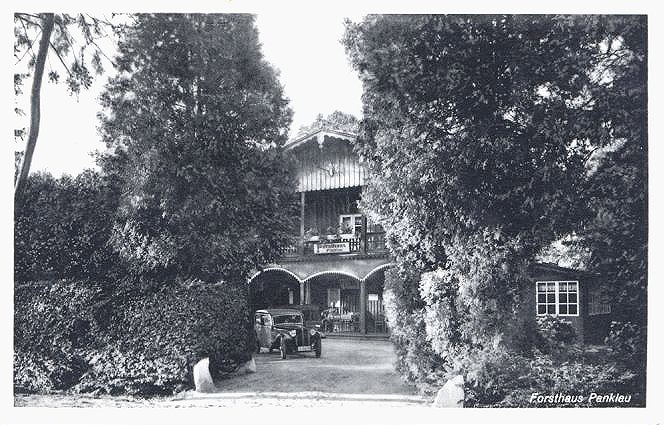

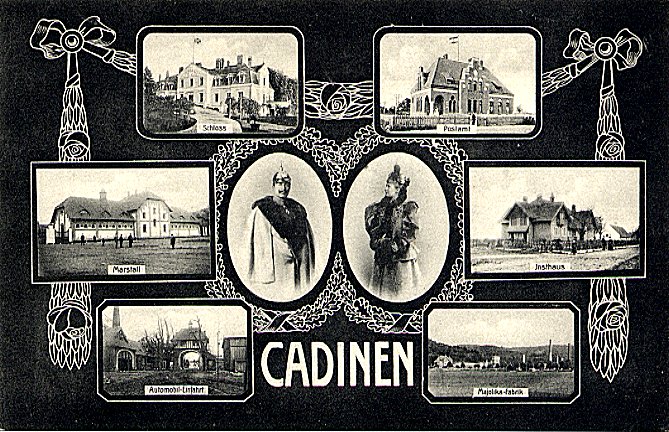

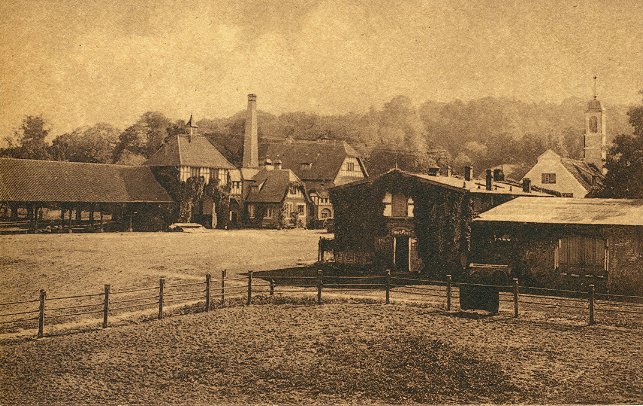

1 Bild 1: Auf

dieser alten Jugendstilkarte sieht man beginnend von links unten: das

Kaiserliche Schloss, die 1000-jährige Eiche, das Postamt, die

Germania-Statue von Calandrelli, die Kapelle (Mausoleum) und den

Marstall. Cadinen, später Kadinen, ist eine am

Frischen Haff gelegene Ortschaft im Landkreis Elbing. Sie gehört zu der

reizvollen Haffuferlandschaft, die sich nördlich von der Stadt Elbing

bis Wiek bei Tolkemit erstreckt. Daran schließt sich der ostpreußische

Teil der Haffküste bis Königsberg an. Im Rücken des Ortes liegt die

Elbinger Höhe, die östlich von Cadinen bei dem Dorf Neukirch - Höhe

bis auf 110 m ansteigt.

Nachdem

der preußische General Wilhelm Friedrich Karl Graf

von Schwerin, das Rittergut 1787 erworben hatte,

verschönte er es unter außerordentlichem Kostenaufwand ganz ungemein.

Es heißt, dass die beiden Wappen am Gutshaus aus dieser Zeit stammen.

Das eine Wappen soll das des Grafen Schwerin, das andere das seiner

Gattin sein. Nachdem er als Besitzer 12 Jahre später in Konkurs geraten

war, lösten sich die Eigentümer in schneller Folge ab.

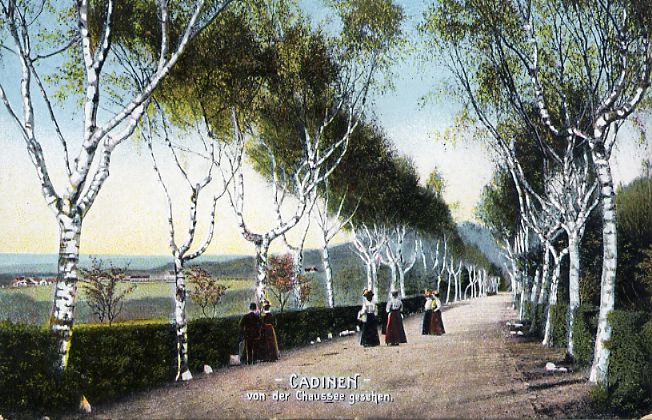

Bild

4: Die Cadiner Chaussee hat einst der Graf von Schwerin

anlegen

lassen. Von hier hatte man einen schönen Ausblick auf das Gut.

(handkolorierte Ansichtskarte). Erika Kickton, die Tochter des

Baumeisters, der die Cadiner Kirche errichtet hat, schreibt über diese

Chaussee: " Endlich wuchsen schlanke weiße Pfeiler zu beiden

Seiten des Weges empor, die lichtgrünen Fähnchen der Birkenallee

schwankten im Sommerwind hin und her".

Auf

den Frauenburger Domherr Ignaz von Matty, den späteren Bischof

von Kulm, folgte nach einem halben Jahr als Besitzer dessen Danziger

Vetter, der Bankier Ignaz von Matty. Nach seinem Tode verkaufte

die Witwe das Gut an den Elbinger Bankdirektor Gotthilf Christoph von

Struensee. Es war der Bruder jenes dänischen Ministers, der 1772

hingerichtet wurde.

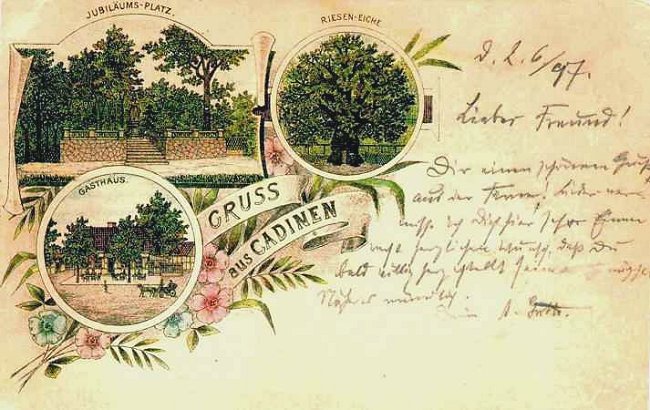

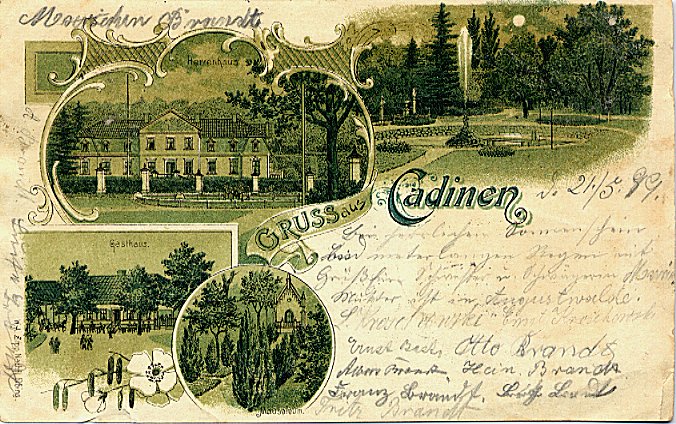

Bild

8: Diese Ansichtskarte (Lithographie) wurde am

22.5.1899 in Tolkemit abgestempelt und nach Alexisbad geschickt. Unten

in der Mitte sieht man das Mausoleum, das die Familie Birkner errichten

ließ und daneben das Gasthaus. Darüber befindet sich das Herrenhaus

und rechts davon die schöne Parkanlage.

Nach Alt-Elbinger Brauch wurden dann die

Wagen nach Cadinen vorausgeschickt. Die Ausflügler pilgerten zu Fuß

auf dem sogenannten Kirchensteig ins Tal, vorüber an den von dem

Landrat Karl Abramowski erschlossenen Aussichten. Im

Gasthausgarten in Cadinen neben der alten Schmiede, dem Gasthause

gegenüber, ein einer vom Staketenzaun umschlossenen Ecke, nahm man auf den

langen Holzbänken vor den einfachen, kaum behobelten Tischen Platz. Die

mitgebrachten Decken und Kuchenberge wurden von den Wagen geholt, die

schon längst auf dem breiten Platz vor dem Dorfkrug aufgefahren waren,

und bald stieg auch der würzige Kaffeeduft den wieder hungrig

gewordenen Teilnehmern in die Nase.

Dann suchte man den in ganz

Preußen rühmlichst bekannten schönen Park auf, den die beiden

Besitzer des Rittergutes Cadinen: John Erich und Arthur Birkner, für

alle sich würdig verhaltenden Fremden geöffnet hielten. Vorüber ging

es am sogenannten "Neuen Palais" oder

"Kavaliershaus" und an der weiß leuchtenden Orangerie,

davor in großen Kübeln stehende südländische Wunderbäume ihre

betäubenden Blütendüfte versprühten. Hoch und steil umzirkten

ernste, dunkle Buchenhecken mit davor gestellten massigen Laubpfeilern

einen weiten Halbkreis - ein Bild Ruhe und Frieden atmender edelster

Gartenarchitektur. Nun schritt man durch das Heckenportal. Dann führte

der Großvater seine Ausflügler etwas nach rechts. Hier tat sich den

erstaunten Blicken die stille Anmut eines kleinen Naturtheaters auf:

hohe grüne Wände säumten das Quadrat des tiefliegenden

Zuschauerraumes, daran schloss sich der Platz für das Orchester,

und dahinter stieg, von lebenden Kulissen eingerahmt und von einem

Hecken-Prospekt im Hintergrund begrenzt, das erhöhte Erdplateau des

Bühnenpodiums auf. Hier hatte der Großvater, noch ehe er als

Opernsänger zum Theater ging - und das war vor 1840 - agiert und

gesungen.

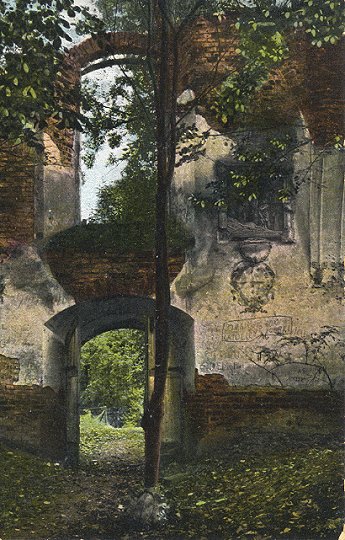

Die Klosterkirche war damals noch ganz gut

erhalten; in ihr pflegten Gesangvereine, die hierher Wanderungen

machten, ihre Chöre und Lieder vorzutragen. Auch traf man in dem

Klostergemäuer öfters buntbemützte Musensöhne der Königsberger Albertina, die, von der Romantik des Ortes angezogen, ihre sommerlichen

Burschenfahrten nach Cadinen unternommen hatten. Aus dem Bannkreis des

stillen Klosterfriedens gelangte man wieder zurück in den Park. Vom "Mullenberg"

ertönte unterdes lustiges Gelächter. In die schiefe Ebene der

Berglehne eingegraben, senkte sich eine mit Strohhalmen

ausgepolsterte Rinne hinab, auf der in einem großen Trog jeweils

3 Personen hinuntersausen konnten. Zwei herrschaftliche Diener der

Gutsbesitzer verdienten sich hier sonntags mit dem Betrieb dieser

beliebten Volksbelustigung ein Extra-Dittchen. Erst als die Dämmerung

hereinbrach, rüstete man sich wieder zur Abfahrt". Bild

16: Hier ist dasselbe Speichergebäude einige Jahre später zu sehen.

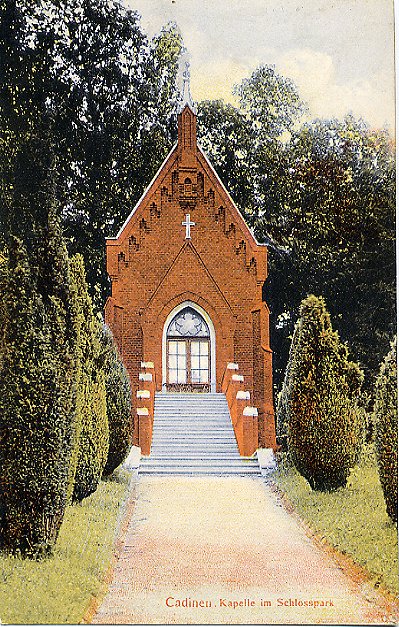

Inzwischen wurde es umgebaut. 1878, nach dem Tode seines Bruders Erich, war Arthur Birkner

der alleinige Besitzer Cadinens. Er ließ für seinen Bruder

Erich das Mausoleum im Park erbauen, in dem der Erbauer mit seiner

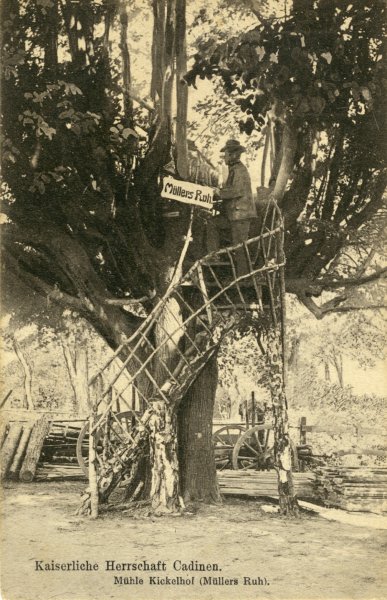

Gattin später selbst beigesetzt wurde. Arthur Birkner brachte das

Gut in wirtschaftlicher Beziehung zunächst in die Höhe, auch erwarb er

1881 das Gut Kickelhof und 1883 die Kickelhöfer

Mühle. Um 1890

suchten aber empfindliche Brände Cadinen heim, dabei brannten die

Wirtschaftsgebäude in Kickelhof und die Ställe und Scheunen in Cadinen

ab. 1889 feierte die Familie Birkner ihr 75jähriges Besitzjubiläum in

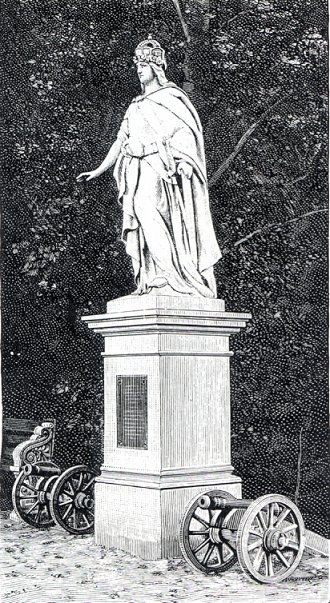

Cadinen. Damals wurde die von Freunden Birkners gestiftete

Germaniastatue von Calandrelli auf einer noch heute erkennbaren Stelle

im Park aufgestellt. Nach dem Tode von

Erich Birkner im Jahre 1898 ging das Gut Cadinen bei Übernahme

der Schulden und Aussetzung einer Leibrente von dem kinderlosen Arthur

Birkner in den Besitz des preußischen Königs und deutschen Kaisers

Wilhelm II. über. Hier bestanden neben der Landwirtschaft ein

größerer Waldbesitz mit jagdbarem Wild - möglicherweise der

eigentliche Grund für Wilhelm, das Gut zu übernehmen - und Tongruben

mit einer Ziegelei, wie oft in diesem Landstrich am Frischen Haff. Mit

dem neuen Besitzer begann eine Blütezeit für Cadinen.

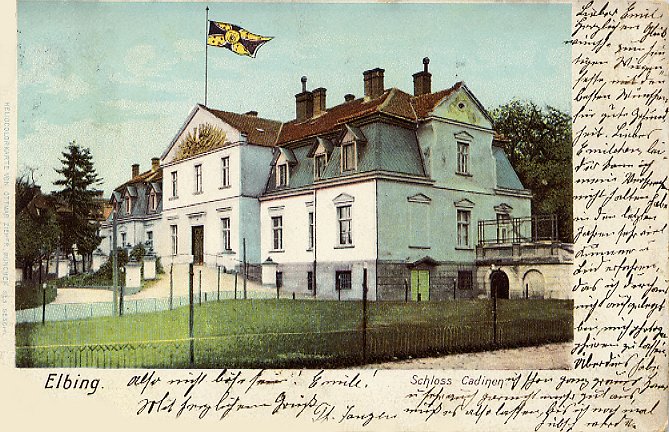

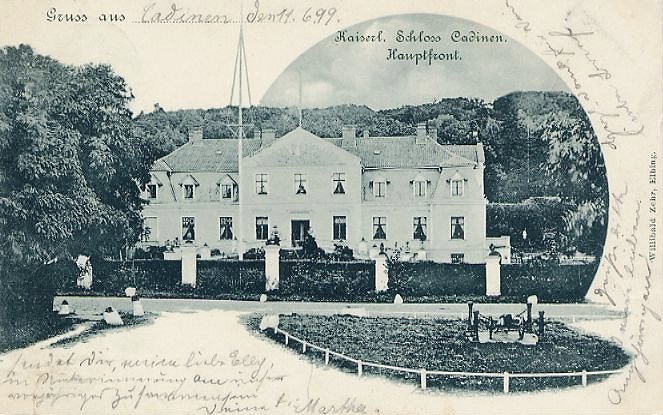

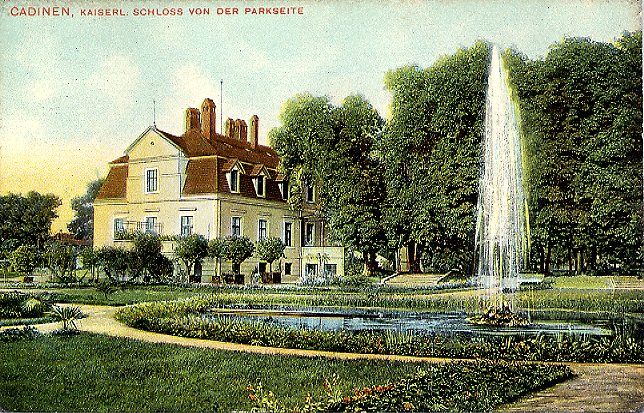

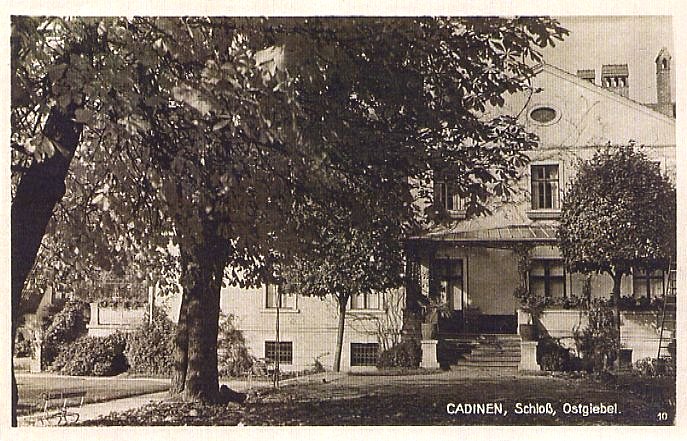

Bild

20: Auf dieser Jugendstilkarte mit den Porträts von Kaiser Wilhelm

II. und der Kaiserin Auguste Victoria sieht man beginnend von links

unten: die Autombil-Einfahrt, den Marstall, das Schloss, das Postamt,

ein Insthaus und die Majolika-Fabrik. Am

2. Juni 1899 inspizierte Wilhelm II. Cadinen und bereits am 5. und 6.

Oktober 1899 erfolgte der zweite Besuch, diesmal mit der Kaiserin. Es

zeigte sich, dass vieles zu erneuern und zu verändern war und das

geschah dann auch. Der Kaiser investierte erhebliche Mittel in seinen,

allerdings stark heruntergekommenen Besitz, der seiner Familie als

Sommerresidenz dienen sollte. Das Gutshaus wurde teilweise verändert und damit das

Herrenhaus vergrößert, die Einrichtung erneuert. Seitdem wurde es

allgemein und überall "Schloss" genannt. Schließlich hatte

ein Kaiser in einem Schloss zu wohnen.

In der Kaiserzeit wurde

das Mausoleum zur Gutskapelle, in der viele Gottesdienste abgehalten

worden sind, bis die Cadiner Kirche, die der Kaiser errichten ließ, in

Benutzung genommen wurde.

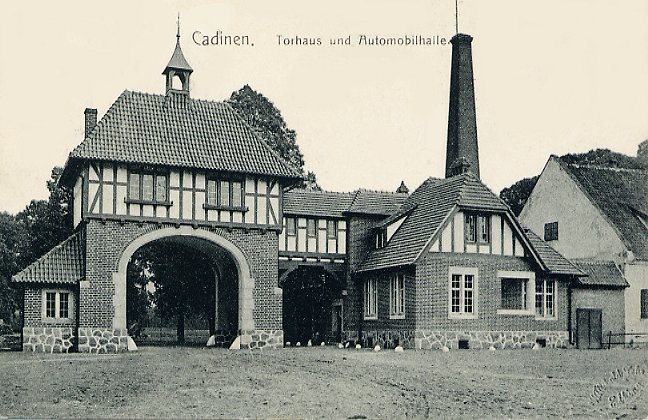

Die große Automobilhalle für die Fahrzeuge

des Kaisers, bei der sich auch eine sehr gut ausgestattete Werkstätte

befand, konnte sechs große Automobile bequem aufnehmen. Aus einem

eisernen Bassin, das drei Meter feuersicher unter der Erde liegt und

etwa 2000 Liter Benzin fasste, wurden die Automobile gespeist. In dem

Automobilgebäude befanden sich auch die Unterkunfts- und

Verpflegungsräume für das Bedienungspersonal der Autos und für die

zahlreiche kaiserliche Dienerschaft. Bei den Cadiner Kindern wurde

das Gebäude wegen seiner Größe "Flugzeughalle" genannt.

Die

Haffuferbahn hat auf ihrer Fahrt nach Elbing Cadinen erreicht. Für

seine Besuche konnte der Kaiser direkt mit seinem "Hofzug", ohne diesen in

Elbing verlassen, seinen Besitz erreichen.

Der

Kaiser liebte Cadinen sehr und war jedes Jahr zweimal auf seinem

westpreußischen Rittergut. Auch die Kaiserin und die Kinder weilten

gerne in Cadinen. Copyright Christa Mühleisen |