|

Das Gut Januschau / Januszewo

Teil

1

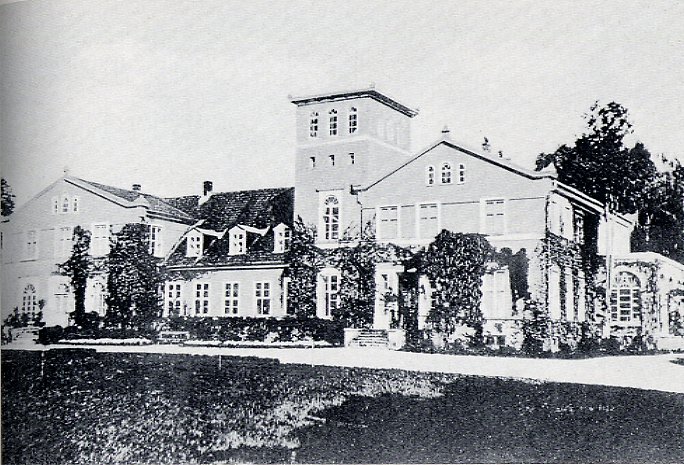

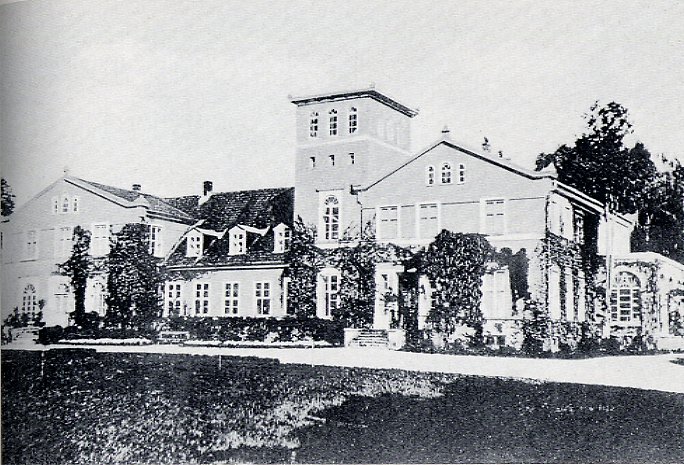

Das schöne spätklassizistische

Schloss (18.-20. Jahrh.) mit einem Neubarockflügel, die Vorderfront mit Efeu

geschmückt, musste man tief im wohl gepflegten Park suchen. Es lag

inmitten von mächtigen Baumriesen gebettet und blieb dem Auge des

Wanderers verborgen, bis die Waldblende durchschritten war. An dem weit

ausladenden Gutshof standen die schmucken neuen Gutsarbeiterhäuser, die

Schmiede, die Schule und am Wege nach Zollnick, wo sich das Forsthaus

befand, eine große Brennerei.

Bild 1: Schloss Januschau

Am 20. März 1855 wurde der spätere Besitzer von

Januschau, der Kammerherr von Oldenburg,

in Beisleiden (Ostpreußen) geboren und erhielt in der Taufe die Namen

Elard Kurt Maria Fürchtegott.

Die Oldenburgs sind ein bremisches

Uraldels-Geschlecht, das erstmals im Jahre 1247 urkundlich erwähnt wird.

Erst der Urgroßvater des Elard von Oldenburg wanderte von

Mecklenburg aus und trat als Offizier in preußische Dienste. Unter

Friedrich dem Großen stieg er die Sprossen der militärischen

Hierarchie empor und wurde frühzeitig Flügeladjudant des großen

Königs. Nach dem Siebenjährigen Krieg nahm er den Abschied, bekam vom

alten Fritz eine goldene Uhr zum Geschenk, heiratete Dorothea von der

Trenck und wurde Gutsbesitzer.

Bild

2: Schloss Beisleiden (poln. Bezledy) Kr. Preußisch Eylau

Der Großvater,

zunächst Soldat, kaufte 1801 das Gut Beisleiden. Dieses Gut, das er

fast 50 Jahre bewirtschaftete, übernahm der Vater 1843. In 1. Ehe war

der Vater mit der Freiin Brunsig von Brun verheiratet, mit der er drei

Töchter und einen Sohn hatte, der frühzeitig starb. Aus seiner 2.

Ehe mit Maria von Arnim entstammte Sohn Elard. Er war der vierte Sohn

aus dieser Verbindung. Die beiden ältesten Söhne starben schon als

Kinder, während Elard und sein älterer Bruder im Elternhause

aufwuchsen und dort eine glückliche Kindheit verbrachten.

Im Jahre 1862 kaufte der Vater

des Kammerherrn das östlich von Rosenberg gelegene Gut Januschau, um seinem Sohn Elard später einen

landwirtschaftlichen Besitz hinterlassen zu können.

Doch wurde das Gut

zunächst noch viele Jahre von Beisleiden aus verwaltet. Der junge Elard

drückte indessen die Schulbänke in Königsberg, Wernigerode,

Brandenburg und Halle. Dann wurde er Soldat. Nach bestandenem

Fähnrichsexamen ist er bei dem 2. Garde-Ulanen- Regiment in Berlin

eingetreten, wo er 1875 zum Leutnant befördert wurde. Er war mit

Leib und Seele Soldat. Dennoch nahm er 1883 seinen Abschied, um auf

Januschau Landwirt zu werden.

Er übernahm das Gut mit der

Verpflichtung, dem Vater jährlich 9000 Mark zu zahlen. Da das Gut

bisher 30 000 Mark abgeworfen hatte, war der Start günstig für

ihn. Januschau hatte eine wundervolle Schafherde mit Bockverkauf,

stellte 10 Remonten (für die Wehrmacht bestimmte, noch nicht

zugerittene Pferde) und zog jährlich 20 Kälber von den vorhandenen 20 Kühen auf, die im

übrigen für Haushalt und Deputate gebraucht wurden. Die Einnahme des

Inventars betrug etwa 27 000 Mark, wovon die Wolle, die pro Zentner etwa

160 Mark brachte, die Pachtsumme deckte. Der Getreideverkauf belief sich

auf etwa 33 000 Mark.

Indessen hatte er als Junggeselle zunächst

allerlei Sorgen. Der bisherige Verwalter machte sich selbständig und

kündigte. So musste er sich mit einem jungen zweiten Inspektor und zwei

Hofleuten behelfen. Die Mutter des Elard von von Oldenburg-Januschau

besorgte ihrem Sohn eine Köchin, die leider den Nachteil hatte, dass

sie miserabel kochte. Er kaufte also ein Kochbuch, stellte vier Gerichte

zusammen und sage zu ihr: "Diese Gerichte kochen Sie jetzt solange,

bis Sie sie können. Dann wollen wir einen Schritt weiter gehen."

Sie ist acht Jahre in Januschau geblieben und kochte schließlich

ausgezeichnet.

Damals befanden sich in Januschau nur drei eingerichtete

Zimmer: das Wohnzimmer des Vaters, sein Schlafzimmer und ein

Fremdenzimmer. Eine glückliche Fügung hatte es aber mit sich gebracht,

dass im Laufe des vorangegangenen Sommers in Beisleiden die Nachricht

eintraf, der Stab eines Infanterie - Regiments von sieben Offizieren

würde in Januschau einquartiert werden. Darauf erbat der Inspektor vom

Vater eine Anweisung, wie er sich die nötigen Betten und Esssachen

beschaffen solle. Der Vater sagte daraufhin zu seinem Sohn: "Fahre

nach Königsberg, kaufe sieben anständige Betten nebst der notwendigen

Einrichtung für Gaststuben. Die können dann in Januschau bleiben. Ich

schenke sie dir." Außerdem schenkte er ihm das Geschirr für 24 Personen,

und die Mutter besorgte die notwendige Wäsche.

Die Übernahme

von Januschau fiel in das Jahr 1883. Er lebte noch zwei Jahre in guten

landwirtschaftlichen Verhältnissen. Mit Eifer

stürzte er sich in alle Einzelheiten der Landwirtschaft hinein und

lernte die Bewirtschaftung eines Betriebes vom Gesichtspunkt desjenigen,

der die Verantwortung für das Ganze trägt. Er war noch jung genug, um

etwas zu wagen, so dass er zwei Jahre später das anliegende Gut Brausen

mit 3800 Morgen hinzukaufte. Dieser Zukauf von Brausen - für den Morgen

zahlte er 48 Taler - vermehrte seine landwirtschaftliche Erfahrung um

Vieles. Dieses Gut übernahm er in einem völlig herabgewirtschafteten

Zustand und war gezwungen, ein ganzes Jahr lang Brausen mit Stroh,

Futter und Brot aus Januschau zu beliefern.

Der Versuch, die

Wirtschaften von Januschau und Brausen so zu leiten, dass beide

Güter aufeinander abgestimmt waren, kostete unendlich viel Zeit,

Mühe und Geld. Erst nach langen Jahren konnte er den Versuch als

geglückt bezeichnen. Auf der anderen Seite von Januschau kaufte er noch

das Waldgut Zollnick von 2700 Morgen für 36 000 Taler. Dieser Kauf

bewährte sich von Anfang an. Alle drei Betriebe lagen mit der

Grundfläche dicht geschlossen beieinander. Abgesehen von der Schafzucht,

er hatte etwa 3000 Stück, spielte während der Zeit vor dem Kriege die

Erzeugung von Hafer und Weizen die Hauptrolle. Erst nach dem Kriege

verdrängte der Roggen den Weizen.

Seine frisch erworbenen

landwirtschaftlichen Kenntnisse konnte Elard schon bald an den Mann

bringen, denn im Jahre 1888 starb sein Vater. Da der Sohn seines

verstorbenen Bruders

noch minderjährig war, musste er auch auf dem väterlichen Gute in

Beisleiden die Zügel der Verwaltung in die Hand nehmen.

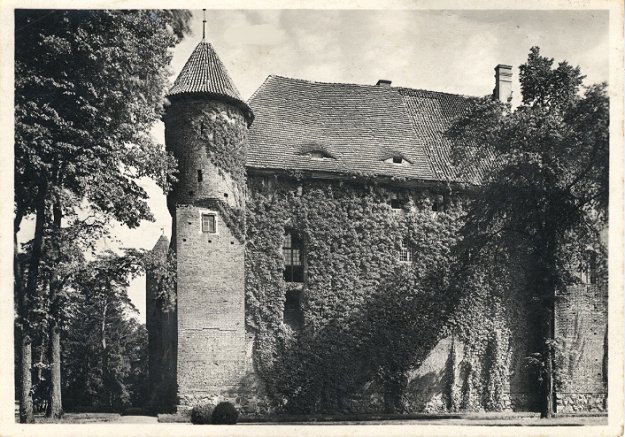

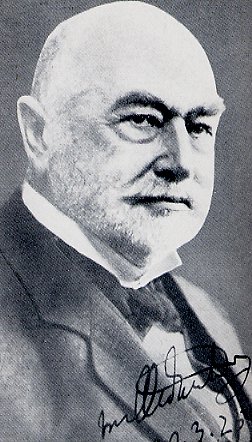

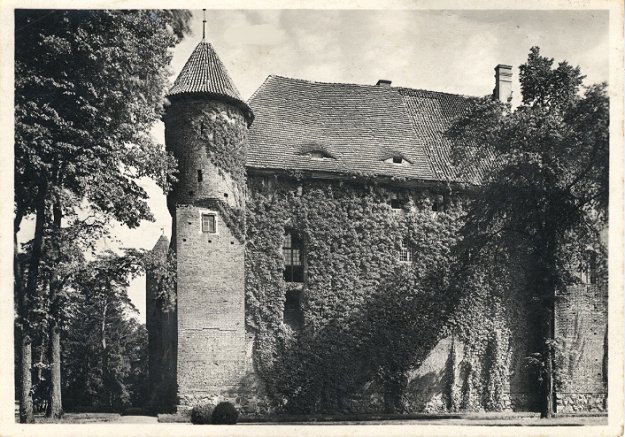

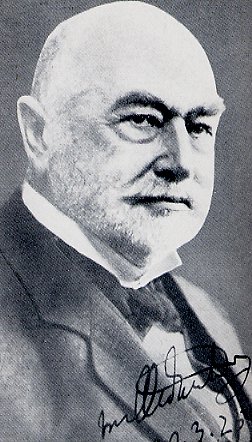

Bild 3: Elard von Oldenburg - Januschau Kammerherr (

20.3.1855 - 15.8.1937)

Elard

von Oldenburg-Januschau schreibt in seinen Lebenserinnerungen:

"Hatte mein Leben durch meine Tätigkeit als Gutsbesitzer eine neue

Richtung bekommen, so nahm es im Jahre 1884 wieder eine neue Wendung,

als ich die Gräfin Agnes von Kanitz zu meiner Frau machte. Über

fünfzig Jahre sind wir miteinander verheiratet, und seit dieser Zeit

teilt meine Frau Freud und Leid, Sorgen und Glück rückhaltlos mit mir.

Ihr allein verdanke ich mein ganzes persönliches Glück in den Jahren

unserer Ehe. Sie schenkte mir drei Töchter, die alle ziemlich früh

heirateten, so dass ich heute auf die stattliche Zahl von achtzehn

Enkeln blicken kann. Meiner Frau gebührt der Verdienst dafür, dass

mein Lebensweg durch ein glückliches Familienleben in meinem

Hause begnadet wurde. Mit ihr zusammen habe ich aus Januschau das

gemacht, was es geworden ist.

Sie war das zwölfte Kind aus dem

Hause Podangen. Ihr einer Bruder, der Landrat Graf Kanitz, war einer der

bedeutendsten Parlamentarier seiner Zeit, der sich auch als Landwirt

einen großen Namen machte. Die anderen Brüder waren Soldaten in hohen

Stellungen und Ämtern. Mit meiner Heirat kam ich in ein hochpolitisches

Haus hinein. Eine der interessantesten Persönlichkeiten war vor allem

der Mann einer meiner Schwägerinnen, der bekannte General Graf Heinrich

von Lehndorff. Er war Generaladjudant des alten Kaisers gewesen."

Bild 4: Maria Gräfin Lehndorff geb. von Oldenburg (9.7.1886 -

25.1.1945)

Elard

von Oldenburgs Tochter Maria (9.7.1886 - 25.1.1945) heiratete den

Landstallmeister Siegfried Graf von Lehndorff (11.4.1869 - 6.4.1956), der

die preußischen Gestüte von Graditz, Trakehnen und Braunsberg leitete.

Bild 5: Siegfried Graf von Lehndorff Landstallmeister (11.4.1869 -

6.4.1956)

Schon

dessen Vater Georg Graf von Lehndorff (4.12.1833 - 29.4.1914) war als

Oberlandstallmeister auf Graditz. Die Leidenschaft für Pferde hat sich

in dieser Familie von einer Generation auf die nächste vererbt.

Bild

6: Georg

Graf Lehndorff Oberlandstallmeister (4.12.1833 - 29.4.1914)

Gräfin Marie

fuhr mit ihren Kindern solange sie in Graditz lebten, jeden Sommer für

vier bis sechs Wochen nach Januschau zu ihren Eltern. Die Kinder

erwarteten die Fahrt jedes mal mit großer Spannung, denn Januschau war

ihr zweites Zuhause. In Deutsch-Eylau warteten zwei Wagen auf sie und

ihr Gepäck. Die Fahrt mit der Pferdekutsche dauerte eineinhalb Stunden.

Sie führte zunächst auf holprigem Pflaster durch die ganze

langgezogene Stadt, am Geserichsee vorbei und dann in nördlicher

Richtung durch den Wald, der zu Schönberg gehörte. Wenn man aus diesem

Wald wieder herauskam, sah man nach einer Weile zur linken Hand die

Türme des Schlosses Schönberg aus den Baumwipfeln herausragen.

Bild 7: Schloss Schönberg

Dann

fuhr man noch etliche Kilometer, bis endlich das erwünschte Ziel in der

Ferne auftauchte. Ganz zum Schluss beschleunigten die Pferde das Tempo

noch einmal, die Wagen fuhren am Dorf entlang, durch das Parktor und

rasselten nach etwa hundert Metern auf das bläuliche Kopfsteinpflaster

der Vorfahrt. Die Kinder sprangen aus dem Wagen, umarmten die

Großmutter, die schon in der Haustür stand, und liefen gleich in

den Pferdestall um ihre Ponys zu begrüßen, die der Großvater aus dem

Krieg mitgebracht hatte.

Bild 8: Drei Brüder Lehndorff hoch zu Ross

Hans

von Lehndorff, der

zweite Sohn von

Gräfin Marie und Graf Siegfried, schrieb in seinen

Jugenderinnerungen (Menschen, Pferde, weites Land): "Das Haus

erweckte eher den Eindruck von etwas Gewachsenem als von etwas Gebautem.

Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es einmal eine Zeit gegeben

hatte, in der es noch nicht da stand. Das lag nicht allein daran, dass

es dicht bewachsen war, vorn mit Efeu und hinten mit wildem Wein -,

sondern die Räume waren so aneinander - und ineinandergefügt wie Leib

und Glieder eines lebendigen Wesens. Jeder Winkel schien mit Leben

gefüllt und strahlte Behaglichkeit aus. Überall hatte man das Gefühl

im lieben Januschau zu sein, dem Ort der vom Geist der Großeltern

geprägt war."

Bild 9: Herbststimmung (Auffahrtseite)

Das hohe zweistöckige Haus mit seinem

Frontspiece und seinen beiden vorgebauten Seitenflügeln betrat man zu

ebener Erde über eine flache Steinstufe. Eine Doppeltür führte in die

Halle, an deren Wänden Jagdtrophäen hingen. Auf der rechten Seite

führte eine breite Holztreppe nach oben, die einmal im rechten Winkel

abknickte. Ihr breites Geländer lud zum Herunterrutschen ein, was nicht

nur von den Kindern praktiziert wurde, sondern auch von manchem

erwachsenen Gast. Auf dem Tisch in der Halle lagen unter anderem

die gewaltigen, mit vielendiger Krone versehenen Abwurfstangen des

stärksten Hirsches der Gegend. Geradeaus führte eine hohe Tür in den

größten Raum des Hauses, den Gartensaal.

Hier stand in der

Mitte ein riesiger rechteckiger Mahagonitisch mit klobigem Fuß, auf dem

eine große Blumenvase in Schalenform, das Gästebuch, Aschenbecher,

Zigarrenabschneider, Brieföffner und ähnliches zu finden waren, und um

ihn herum in weitem Abstand bequeme Polstersessel auf einem großen

Teppich. Von der Decke hingen zwei venezianische Kronleuchter herab.

Links vom Eingang befand sich der Kamin, in den Ecken zwei hohe runde

Kachelöfen in Blau und Weiß, an den Seitenwänden standen alte

Danziger Schränke in dunklen Farben, eine Standuhr, weitere

Sitzgelegenheiten und ein Bechstein - Flügel; darüber hingen mehrere

lebensgroße Familienporträts. Nach rechts und links war der Gartensaal

durch zwei hohe, stets offenstehende Doppeltüren mit den Nebenräumen,

zwei kleineren Wohnzimmern, breit verbunden. Hieran schlossen sich die

Arbeitszimmer der Großeltern.

Links von der Eingangshalle

befand sich das Esszimmer mit drei Fenstern zur Vorfahrt hin, einem

Ausziehtisch für 20 Personen, eichenen Stühlen, holzverkleideten

Wänden und einem riesigen eichenen Büffet an der einen Schmalwand.

Über dem Kamin auf der gegenüberliegenden Seite war folgender Spruch

an die Wand geschrieben:

Mit dem

Schwerte sei dem Feinde gewehrt,

Mit dem Pflug der Erde Frucht

gemehrt.

Frei im Walde grüne seine Lust,

Schlichte Ehre wohn'

in treuer Brust.

Das Geschwätz der Städte soll er fliehn,

Ohne

Not vom eignen Herd nicht ziehn.

So erblüht sein wachsendes

Geschlecht,

Das ist Adels alte Sitt' und Recht.

Hans

Graf von Lehndorff schrieb weiter in seinen Jugenderinnerungen:

"Dieser Raum ist mir im Laufe der Jahre, die ich in Januschau

erlebt habe, der liebste geworden. Ich sehe mich dort sitzen in den

verschiedensten Stadien meines Heranwachsens, als kleinen Jungen neben

meinen Geschwistern, als Halbwüchsigen unter vielen Gästen bei

festlichen Gelegenheiten und schließlich als Erwachsenen zu den

verschiedensten Zeiten des Jahres, wenn das Haus voller Besucher war,

oder auch mit meinen Großeltern allein am Tisch."

Bild 10: Spielende Kinder vor dem Schloss Januschau (Gartenseite)

Wenn die

Enkel am Morgen nach ihrer Ankunft aus dem Hause gingen, standen da

meistens schon ihre gleichaltrigen Freunde aus dem Dorf, Söhne des

Inspektors, des Gärtners, des Schäfers, des Schmiedemeisters, der eingesessenen Landarbeiter, um mit ihnen zu spielen.

Das

entfernteste Ziel, das sie damals mit ihren Pferden anstrebten, war

Schönberg, das Schloss auf dem Wege nach Deutsch-Eylau. Auf der letzten

Strecke wurde ihnen in Erwartung des Zieles schon immer ganz feierlich

zumute. Dann kreuzte der Weg die große Straße, man kam wieder aus dem

Wald heraus und hatte das letzte Wegstück, eine Allee aus abenteuerlich

geformten alten Kiefern, vor sich.

Bild 11: Die Kiefernallee von Schloss Schönberg

Dann sahen sie auch schon die Zinnen des

Schlosses über den Baumkronen. Beim Einreiten in das finstere Burgtor

fühlte man sich um Jahrhunderte zurückversetzt in die Zeit der

Ordensritter, deren Geist hier ganz gegenwärtig war. Innen stand man in

einem allseitig umbauten, von alten Linden überschatteten Hof, etwa 8

Meter über dem eigentlichen Erdniveau.

In den Wohnräumen, die

erst in einer viel späteren Zeit hineingebaut wurden, lebte die Familie

Finckenstein, mit der die Lehndorff''schen Kinder verwandt waren.

Hausfrau war die imposante, baltisch sprechende Tante Irene, ihr Mann,

der eher zarte, sehr freundliche Onkel Conrad. Von der jüngsten Tochter

Mausi (Gabriele) ließen die Kinder sich immer das Schloss zeigen, wobei

sie sich besonders lange an der Klappe aufhielten, durch welche die

Gefangenen in den Turm hinuntergelassen worden waren. Der Pferdestall,

der mit seinen Spitzbogenfenstern eher wie eine Kapelle aussah, zog sie

wegen seiner eigenartigen Lage immer besonders an. Auch das Storchennest

auf dem sogenannten Storchenturm fehlte nicht.

Bild 12: Die Brücke mit dem anschließenden Tor war der einzigste Zugang

zum Schloss Schönberg. Rechts sieht man den Storchenturm.

Auf der

Schlossbrücke holte sich Georg Graf

von Lehndorff seinen ersten Schlüsselbeinbruch. Sein Pony scheute,

rutschte auf dem Pflaster aus und fiel mit ihm hin.

Die

Großeltern waren nach ihrem Äußeren, ihrem Charakter, ihrem

Temperament und ihrer Wesensart völlig verschieden, ja geradezu

entgegengesetzte Naturen.

Der Großvater, korpulent,

lebenssprühend, emotional, schnell reagierend, schlagfertig, immer zu

Späßen aufgelegt, sehr mitteilsam und kontaktfreudig, stets bewegt von

den Ereignissen des Tages in Politik und Wirtschaft.

Bild 13: Elard von Oldenburg - Januschau Kammerherr (

20.3.1855 - 15.8.1937)

Oldenburg

war Mitglied des Kreis- und Provinziallandtages und Vorsitzender der

Landwirtschaftskammer Westpreußens in Marienwerder, Mitglied des

Preußischen Abgeordnetenhauses (1901-1910) und Reichstagsabgeordneter der

Deutschnationalen Volkspartei für den Wahlkreis Elbing - Marienburg (1902-1912

und 1930-32). Als bekannter Redner und Freund

vieler einflussreicher Leute lebte er in einer Sphäre, die schon seinen

Enkeln einen Begriff davon gab, welches Maß an Verantwortung für seine

Mitmenschen und für den Staat ein ererbter Besitz, eine preußische

Erziehung und ein heller Verstand auf die Schultern eines Menschen legen

konnten. Bis ins hohe Alter war er ständig unterwegs, meistens zwischen

Januschau und Berlin, oft bei unmöglichen Verkehrsverhältnissen. Für

seine zahlreichen Verdienste um die Provinz wurde er zum Königlich

Preußischen Kammerherrn ernannt.

Als

der Kammerherr einmal mit dem Gedanken spielte, das Parlament zu verlassen,

hielt er auf einer Vertrauensmännerversammlung in Marienburg folgende

Ansprache:" Holt Euch endlich einen anderen Schafskopf, der Frau

und Kinder, Haus und Wirtschaft verlässt, um leeres Stroh zu dreschen.

Ich passe gar nicht in das Parlament. Wie viele Ferkel eine Sau in

Januschau bekommt, interessiert mich mehr, als die geistreichste Rede

des Abgeordneten Richter."

Diese kernigen Worte druckte das

freisinnige Parteiblatt ab und machte dazu die Bemerkung: "Eines

Kommentars bedarf es nicht. Wo ist das nächste westpreußische

Irrenhaus?"

Als

es im Reichstag immer wieder um die Abschaffung der Kommandogewalt des

Kaisers über das Heer ging, war es stets der Kammerherr, der sich

widersetzte. So antwortete er dem freisinnigen Abgeordneten

Müller-Meiningen auf seine gegen die kaiserliche Kommandogewalt gerichtete

Rede kurz und drastisch wie immer: "Der König von Preußen und der

Deutsche Kaiser muss in jedem Moment imstande sein, zu einem Leutnant zu

sagen: Nehmen Sie zehn Mann und schließen Sie den Reichstag!" Die

Oldenburg' sche Rede sorgte für tumultartige Szenen im Parlament und für

einen Sturm der Entrüstung in der politisch andersgerichteten Presse.

Nach

Ausbruch des 1. Weltkriegs wurde er zuerst Verbindungsoffizier der V. Armee

zum Hauptquartier, dann erhielt er eine Order als Ordonnanzoffizier beim

Stab des 17. Armeekorps, das unter Mackensen bei Warschau und Lodz focht.

Hier feierte er im März 1915 seinen 60. Geburtstag, an welchem

er zum Major befördert wurde. 1916 wurde er Kommandeur des Staffelstabes

bei der 86. Division und übernahm später die Führung des IR. 341. 1917

nahm er seinen Abschied und engagierte sich im heimischen Bund der

Landwirte.

Teil

2 oder Index |