|

3. Teil: Nachkriegszeit 1918 - 1926

Man schrieb das Jahr 1918, der Krieg war zu Ende. Wie überall, so lag

auch Elbings Industrie und Wirtschaft am Boden. Besonders die Schichauwerft und

die Lokomotivenfabrik, die Zigarrenfabrik Loeser & Wolff und auch die

Automobilfabrik F. Komnick, waren vom Niedergang der Wirtschaft hart betroffen.

Von einem Tag zum anderen mußten sich die Betriebe auf die seit 4 1/2 Jahren

ungewohnte Friedenswirtschaft umstellen. Die friedensmäßige Entwicklung konnte

aber wegen des katastrophalen Kohlenmangels, der gleichzeitig auch eine starke

Lahmlegung und zeitweise sogar den völligen Stillstand des Eisenbahnverkehrs

bedeutete, nicht recht anlaufen. Der Absatz stockte. An die Industrie traten

aber, infolge der Steigerung aller Löhne und Gehälter, erhebliche finanzielle

Anforderungen heran . 7 Millionen Arbeitslose gab es in Deutschland und überall bemühte man sich,

langsam wieder aufzubauen und bessere Wirtschaftsverhältnisse zu schaffen.

Andere

Erschwernisse machten sich bemerkbar. So stiegen die Frachtkosten der

Firma Komnick nach dem Krieg auf das Doppelte.

Früher

hatte die Elbinger Eisenindustrie sehr brauchbare Arbeitskräfte aus dem

Danziger Werder und aus dem Memelgebiet an sich gezogen. Durch die

Abtrennung dieser Landesteile als Folge des Versailler Vertrages fiel von

jetzt an dieser gute Ersatz vollständig aus. Wegen der Entwicklung der politischen

Verhältnisse nach dem Krieg

schien ein Verkauf des Danziger Eisenwalzwerkes (frühere Gößlersche

Gründungen), das sich ebenfalls im Besitz von Franz Komnick befand, ratsam zu

sein. Einige der Hallen waren vorher nach Elbing überführt

worden.

Trotz all dieser

Schwierigkeiten mußte unbedingt für Absatz gesorgt werden, um die

Belegschaft zu halten, die damals etwa 2400 Köpfe zählte. Das war aber

gar nicht so einfach, weil nach dem Kriege die Staatsaufträge für

Kriegszwecke zu Ende waren.

Franz Komnick fand auch hier einen neuen

Ausweg, um wenigstens zeitweise über die Schwierigkeiten hinweg zu

kommen. Der neu gebildete Staat Litauen hatte zum Aufbau seines

Verkehrswesens unter anderem einige Dutzend deutscher Lokomotiven

erhalten, die aber durch den Krieg stark abgenutzt waren. Verhandlungen

mit Kowno führten zum Ziel, und so wurden der Automobilfabrik die meisten

dieser Lokomotiven zur Überholung überwiesen. Oftmals wurde durch das

Anfertigen von neuen kupfernen Feuerbuchsen, usw. eine Vollreparatur

vorgenommen.

Nach dem Ersten Weltkrieg wollte Franz Komnick

das Gelände des großen militärischen Flugplatzes (350 000 m²) mit seinen modernen

Hallen und Gebäuden erwerben. Nach dem Versailler Diktat mußten

auf allen Flugplätzen des Deutschen Reiches aber sämtliche Anlagen durch

Sprengung restlos vernichtet werden, so natürlich auch in Elbing. Nach

schwierigen Verhandlungen gelang es Komnick mit Zustimmung

der Interalliierten Kontroll - Kommission das Gelände mit den Hallen zu

erwerben und die Hallen vor der Sprengung zu bewahren. Es wurde

nur eine kleine Sprengung "pro

forma" vorgenommen, die keinen großen Schaden anrichtete.

Auf dem

Flughafengelände wurden dann zuerst landwirtschaftliche Maschinen, Dampfmaschinen und Rohölmotoren gefertigt.

Sowohl von den Dampfpflügen, als auch von den Motorpflügen mußte eine

größere Anzahl nach dem Ersten Weltkrieg für die Waffenstillstands - Kommission

geliefert werden.

Wie

beliebt die Komnick - Motorpflüge in überseeischen Ländern waren, mag daraus zu

ersehen sein, daß schon kurze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wieder ein Komnick

die Reise nach dem fernen Argentinien antrat.

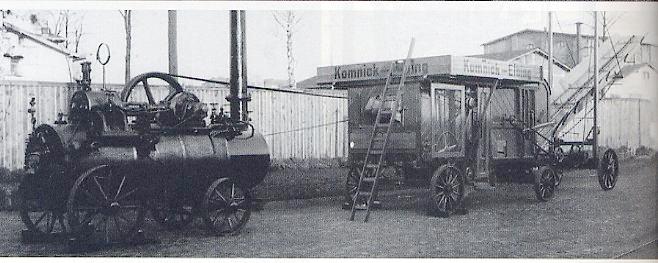

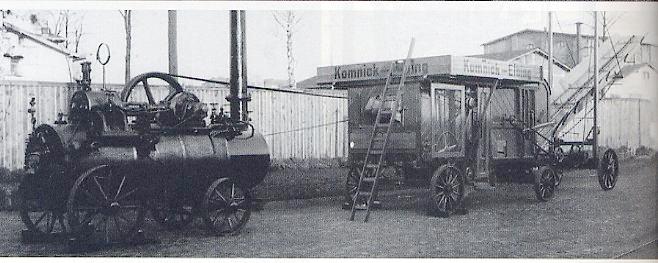

Bild 34: Verfahrbare Komnick - Dampfmaschine mit Komnick -

Breitdreschmaschine und Förderband.

Im Frühjahr 1922 wurde die Automobilfabrik in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Kommerzienrat Dr.-Ing. eh.

Komnick hielt 3/5 des Kapitals in Familienbesitz und wurde alleiniger Vorstand.

Mit dem Gang an die Börse wollte man Kapital für die Modernisierung des

Betriebes gewinnen.

In den 20er Jahren standen erst noch Pferdedroschken auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz

und in der Friedrichstraße am Rathaus. Sie mußten aber bald den Auto-Taxen der

Fuhrunternehmen Ing. Nocon und Traugott Damerau weichen. Sie hatten Mercedes, NAG und

Protos - Wagen. Herr Renters (Fahrräder und Nähmaschinen am Alten Markt nahe des

Markttors) fuhr einen Wanderer-Wagen mit zwei hintereinanderliegenden

Sitzen.

Der Elbinger Ewald Passenheim berichtet über seine ersten

Erfahrungen als Fahranfänger im Jahre 1927: "Anno dazumal hatten die Wagen noch die Steuerung rechts. Man

saß rechts und Schalt- und Bremshebel waren außen am Wagen angebracht. Doch

ehe man zum Fahren kam, mußte man - wie heute - den Führerschein

erwerben. Dazu war das Alter von 18 Jahren Voraussetzung. Beim Kreisarzt

bekam man gegen eine Gebühr ein Tauglichkeitsattest ausgestellt, mit dem man

sich zum Unterricht anmelden konnte. Einer der Elbinger Fahrlehrer war damals der

Mechanikermeister Johannes Urbanski, der eine Motor- und Fahrradhandlung in der

Heiligen Geist-Straße hatte. Prüfer war Ober - Ing. Kruchen vom

Dampfkesselüberwachungsverein. Bei der Führerscheinprüfung mußte man 5

Fragen beantworten.

Am Lenkrad waren damals 3 Hebel: der Gashebel, der

Lufthebel und der Zündungshebel. Nun hieß es den Motor anlassen. Das geschah

durch die Kurbel vorne am Motor. Gashebel, Luft und Zündung durften nicht zu

stark eingestellt werden, da sonst die Kurbel bei zu starker Frühzündung

zurückschlagen konnte. Dabei hat sich schon mancher den Unterarm gebrochen. Die

bequemen Anlasser, wie wir sie heute kennen, gab es erst viel später. Sobald

der Motor lief, ging die Fahrt los. Bei jedem Hindernis mußte man hupen. Das

erfolgte durch eine von Hand betätigte Ballhupe. Die Richtung, die man

einschlagen wollte, wurde durch einen herausgestreckten Arm und später durch

Winker, die an den beiden Seiten der Türe angebracht waren, angezeigt. Die

Fußgänger auf den Straßen Elbings schimpften, wenn ein Auto oder gar ein

Motorrad vorüberfuhr und auch die Polizisten, die an wichtigen Kreuzungen

standen, beobachteten argwöhnisch das Verhalten der Vehikel.

1921/22 gab es in Elbing noch keine

Tankstellen. Wer Benzin brauchte, fuhr zu einer Benzin-, Öl- und Fettehandlung oder zu einer Drogerie. Das Benzin wurde

mit einer Faßpumpe aus Weißblech aus dem Faß in eine Meßkanne gepumpt und in

den Fahrzeugtank eingefüllt. Dann fuhr man davon. Als später Aral, BP und

Shell die ersten Tankstellen bauten, war es einfacher. Man verlangte 20 Liter

oder den Tank voll.

Traditionsgemäß fiel ein hoher Exportanteil der Maschinen- und der

Automobilfabrik auf Rußland, sogar noch fünf Jahre nach der russischen

Oktoberrevolution. Mit der Einführung der Rentenmark im Spätherbst 1923 kam

nach den unerträglichen Schwankungen der Inflation das Wirtschaftsleben

wieder in geregelte Bahnen. An Aufträgen fehlte es den beiden Fabriken

kaum. Auch Behörden und Wehrmacht wurden in steigendem Maße zu

Abnehmern.

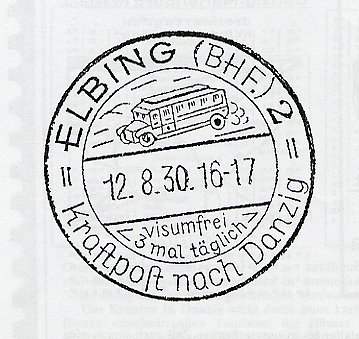

Bild 35: Vergrößerung eines Kraftpoststempels

Reichspost, Schutzpolizei und andere Behörden bestellten

die Komnick - Lastwagen, Mannschaftswagen und Busse.

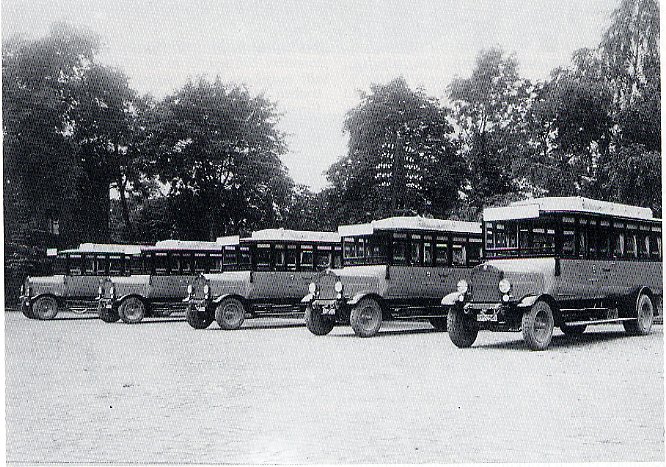

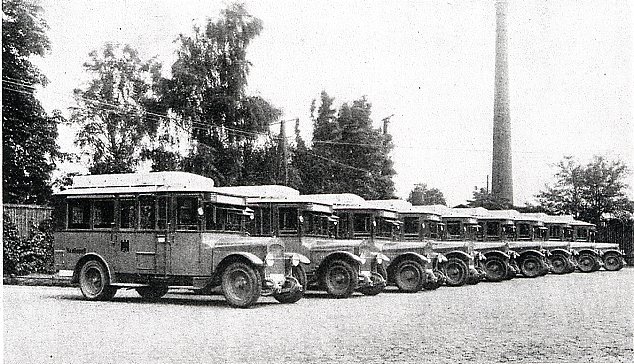

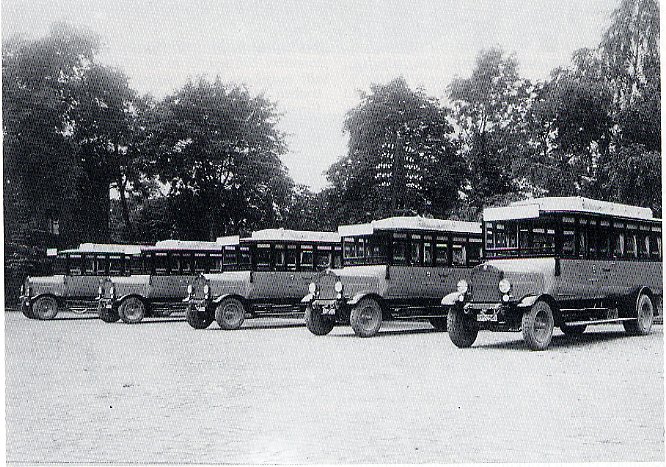

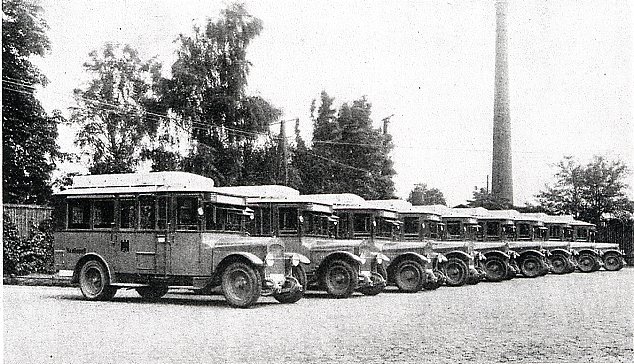

Bild 36 + 37: Komnick - Autobusse für die Reichspost

Die Reichswehr kaufte mehrmals 50 - 100 Fahrzeuge. Ebenso wurden Autobusse

und Schlepper an die Städtischen Verkehrsbetriebe von Königsberg und Gumbinnen

geliefert. Mit den von Komnick gebauten Omnibussen fuhren Post und

Privatunternehmen Tausende von Kilometern. Zunächst sah man Lastwagen mit

Vollgummireifen, wie sie auch die Brauerei Englisch Brunnen hatte. Sie rollten

durch die Straßen, daß die Fenster der Häuser zitterten. Bald wurden die

Fahrzeuge mit Luftreifen bestückt. Sie rollten nun leichter und federnder und

die Geschwindigkeit wurde schneller. Postbusse fuhren von Elbing nach Danzig

über Einlage an der Nogat und bei Neumünsterberg über die Weichsel. Die Fahrt

dauerte damals 2 1/2 Stunden, weil die Motoren auf 30 Stundenkilometer

gedrosselt waren. Doch nicht nur die Post, sondern auch Privatunternehmen wie

Herr Hartmann, befuhren die Strecke. Trotzdem waren die Plätze oftmals knapp,

so daß mancher auf dem Dach sitzen mußte. Die Abfahrt erfolgte in der

Wilhelmstraße vor dem Hotel Rauch.

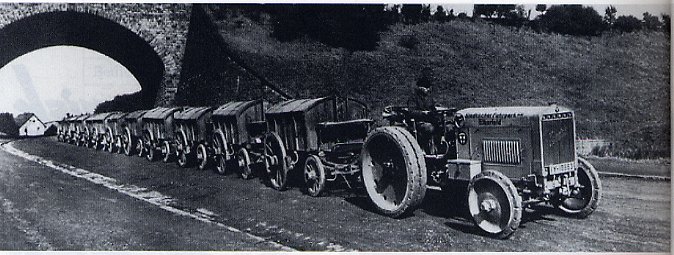

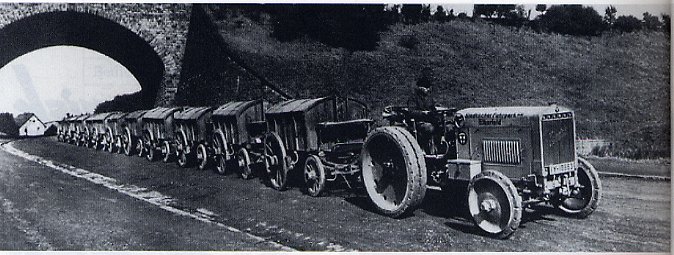

Bild

38:

Komnick - Großschlepper zieht 12 beladene Müllwagen der Stadtverwaltung

Elberfeld. (Werbepostkarte)

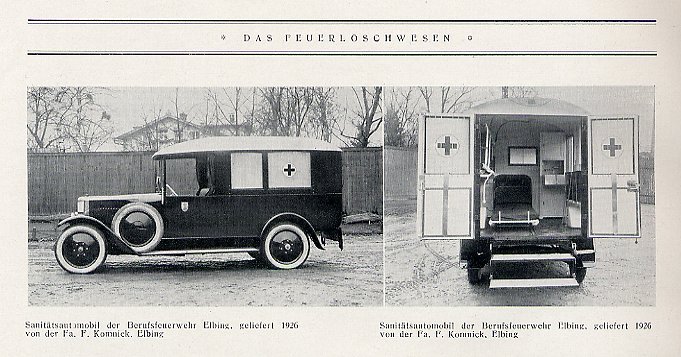

Komnick baute u. a. auch Krankenwagen, beschränkte sich aber

mehr und mehr auf die Herstellung schwerer Fahrzeuge und spezialisierte sich ab

1927 auf LKW und ähnliche Wagen.

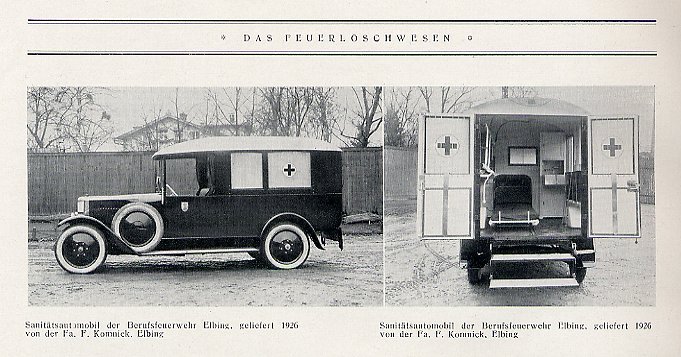

Bild 39:

Sanitätsautomobil für die Berufsfeuerwehr Elbing aus dem Jahr 1926.

Anläßlich des 25-jährigen Bestehens der Maschinenfabrik (1923) und als

"Anerkennung für seine Dienste um den technischen Fortschritt und die

Entwicklung der Industrie im Osten" erhielt Franz Komnick von der

Technischen Hochschule in Danzig den Titel "Ehrendoktor"

(Dr.-Ing. eh.).

Zum großen Leidwesen Franz Komnicks hatte sich sein

Tragpflug (Motor und Pflug in einem Körper), auf den er große Stücke

hielt, nicht durchgesetzt. Er wurde fast vollständig durch den in den

Vereinigten Staaten schon lange entwickelten, vielseitig verwendbaren

Schlepper verdrängt, der durch einen angehängten Pflug zum

Ackerschlepper gemacht werden konnte. Auf Grund der Ergebnisse einiger großer

Leistungsprüfungen entschloß sich F. Komnick nunmehr auf Anraten

staatlicher Stellen zum Bau von Straßen- und Ackerschleppern in

Zusammenarbeit mit der Bau- und Vertriebsgemeinschaft Benz-Sendling,

München. Er baute seine Schlepper-Fahrgestelle, deren Stärke

sich stets besonders bewährt hatte, und Benz-Sendling lieferte aus seinem

süddeutschen Werk für den Ackerschlepper seinen Dieselmotor. Die Verwendung des billigen Diesel-Kraftstoffes verbilligte die

Betriebskosten erheblich. Als Markenzeichen verwendete Komnick das von

seinen Fahrzeugen bekannte Schild des Deutschen Ordens in einem runden

blauen Feld. Über dem Ordenswappen befand sich in einem Halbrund der Name

"Komnick".

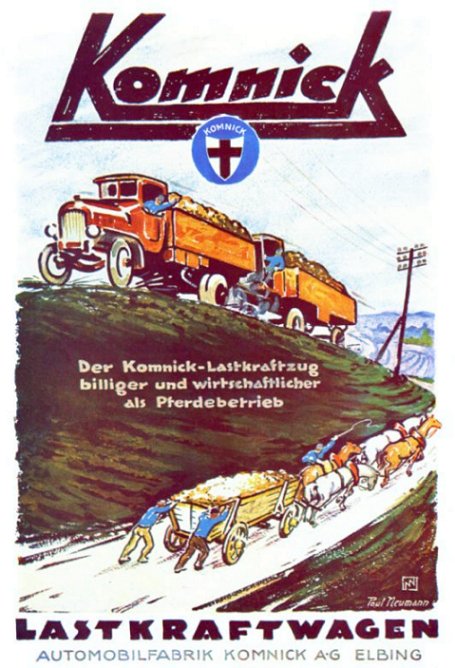

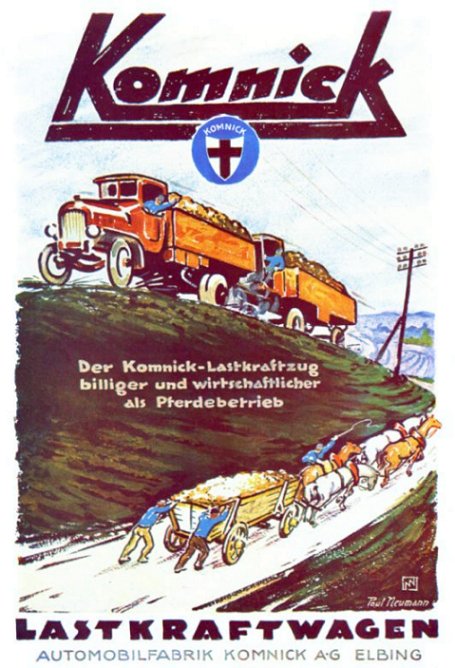

Bild

40: alte Komnickreklame

Im Jahre 1926 waren in den Komnickwerken ca. 5000 Menschen beschäftigt (siehe

Lockemann, DARI-V. 1926).

4. Teil oder Index

12.05.05 -b-

|