Tolkemit - Tolkmicko - Teil 2 a)

Töpfereien

Tolkemit ist von alters her als "Töpferstadt"

bekannt. Spuren ältester Töpferei in diesem Raum gehen zurück bis in

die Jungsteinzeit: Noch im 19. Jahrhundert war die Töpferei in

Tolkemit ein blühendes Gewerbe. Um 1860 bestanden in Tolkemit 41

Töpfereien,

in denen außer 41 Meistern, 21 Gehilfen und neun Lehrlinge arbeiteten.

Aber dann ging ihre Zahl allmählich zurück. Vor dem 1. Weltkriege

bestanden noch etwa 15 Töpfereien, die bis auf vier nach dem Kriege

eingegangen waren. Von diesen blieb schließlich nur die Töpferei Seeger

in der Frauenburger Straße bestehen. Ein Grund für den Niedergang des Töpfergewerbes war, dass die Bauern

zum Emaillegeschirr übergingen und die Zentrifuge die großen flachen

Milchschüsseln überflüssig machte. Um die Jahrhundertwende

lebte in Tolkemit der Töpfermeister Andreas Zimmermann, ein Nachfahre der

vielen Meister ihres Faches, die diesen Namen trugen. Er hatte in Bunzlau

die Fachschule besucht und gründete in seinem Heimatstädtchen eine

Kunsttöpferei. Auf Empfehlung von Gewerbeoberlehrer Bermwoldt aus Elbing,

stellte er zwei junge Kunstmaler ein, die Brüder Gustav und Franz

Liedtke. Sie verzierten alles, was Herr Zimmermann auf der Töpferscheibe

herstellte. Er war der Meister der Formen und ließ den Malern große

Entfaltungsmöglichkeit.

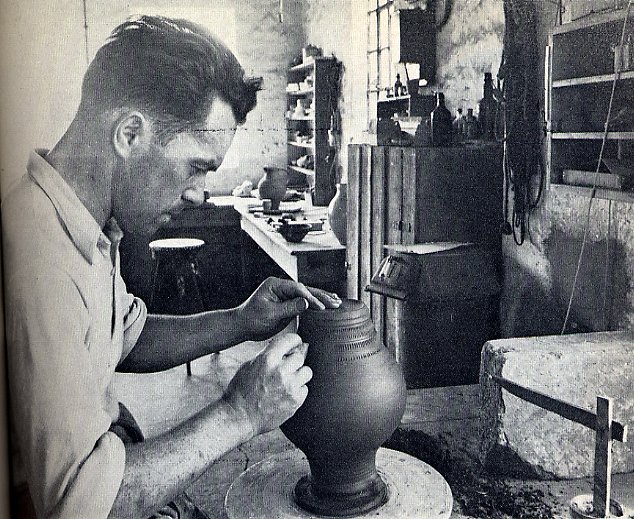

Bild

23: Töpfermeister Andreas Zimmermann war der letzte Kunsttöpfer von

Tolkemit (Turmstraße). Später arbeitete er, wie viele andere

der absatzberaubten Tolkemiter Töpfer, für die von Kaiser Wilhelm II.

1904 gegründete Cadiner

Majolikawerkstätte. Gustav und Franz Liedtke begleiteten ihn nach

Cadinen. Nach seiner Tätigkeit als Töpfermeister in der

Majolika-Werkstatt widmete sich Andreas Zimmermann noch dem Beruf eines

Haffschiffers. Er befuhr mit seinem eigenen Kurenkahn das Haff und die

angrenzenden Schifffahrtswege. Wie eine ganze Reihe Bewohner der

Stadt Tolkemit, fand er am 7. Februar 1945 im Alter von 73 Jahren zusammen

mit seiner Frau, die er noch vor einer Schändung beschützen wollte,

durch Gewehrkolben der Russen seinen Tod. Über die Arbeit in den Tolkemiter Töpfereien

Die Tolkemiter Töpfer holten im Winter ihren Ton bevorzugt aus dem beim

Wieker Berg gelegenen Holm und sonst auch aus den Bergen. Der Ton wurde

zum Durchfrieren ausgebreitet. Danach wurde er mit den Füßen geknetet,

auf einem festen Tisch durchgeschlagen und dabei mit Sand auf

Feuerfestigkeit und Plastizität gemagert.

Die Töpfer fertigten: Kochtöpfe, Kaffeetöpfe, Milchtöpfe

mit Schnauzen, die gleich nach dem Drehen zwischen den Fingern

eingezogen und im lederharten Zustand gehenkelt wurden. Außerdem wurden

Schmalztöpfe, Pökeltöpfe, Milchschüsseln, Waschschüsseln und

Blumentöpfe in allen Größen serienweise hergestellt und alles aus

freier Hand gedreht. Das Geschirr trocknete an der Sonne, die ihm einen

schönen Farbton verlieh. Die meisten Töpfer fertigten auch Ofenkacheln

und setzten Kachelöfen. Alte Original Art Deco Vase der Kunsttöpferei Tolkemiter

Erde (Inhaber August Caspritz), Montierung 800er Silber. Am Boden

Firmenstempel mit Pressmarke (1935-45): Tolkemiter Erde mit

Dreiblatt-Eiche im Wappen - Ostdeutsche Handarbeit - 4046. Die

Silbermarke Mond/Krone / 800 / HB im Wappen (mit Krone/Zinnen) stammt von

Hermann Bauer , Schwäbisch Gmünd , (gegr.1863 - heute).

Das Geschirr wurde im getrockneten Zustand mit einer Masse aus leicht

schmelzendem Ton und Bleimennige glasiert, die mittels eines Blasrohrs

aufgesprüht wurde. In alter Zeit wurde nur eine Salzglasur aufgebrannt.

Die Brennöfen waren teilweise in den Berghängen eingebaut. Das

Geschirr wurde im Holzfeuer bei etwa 700 Grad gebrannt und im einmaligen

Brand fertiggestellt. Im Brennofen befanden sich Löcher zum

Probenziehen. An den Proben stellte der Töpfer fest, wie weit der Brand

vorgeschritten war. Das fertige Geschirr wurde in ein Schiff verladen.

Der Schiffer suchte mit seiner Fracht eine Stadt auf, die für ihn in günstiger

Windrichtung lag. Dort wurde die Ware auf dem Markt verkauft.

Das Tolkemiter "Erlenwäldchen" lag, ganz grob

gesagt, an der Mündung des im Mittelalter um die Stadt geleiteten Baches

oder auch Schulbach genannt, ins Frische Haff. Genau geschrieben, handelte

es sich um ein Wäldchen von der Größe einiger Morgen. Begrenzt wurde es

vom Haff, dem Gleiskörper der Haffuferbahn, der Schiffswerft, den

Sägewerken (Modersitzki und Lingner), dem Aufschlepp- und

Netztrockenplatz und dem Hafen. Der Bewuchs des Wäldchens bestand

überwiegend aus Erlenbäumen und so wurde es von den Tolkemitern als ihr

"Erlenwäldchen" bezeichnet. An der Hafenausfahrt lag zur rechten Hand der bei den

Tolkemitern und auch bei den Touristen beliebte Hafenkrug von Erwin

Dossow am Erlenwäldchen (Bild 28).

Dort wurde das bekannte Englisch-Brunnen-Bier

aus Elbing ausgeschenkt und wer wollte, konnte sich mit einem "Weißen"

oder einem Bärenfang stärken. Der Erlenkrug war Restaurant und Hotel.

Von einer großen Veranda sah der Gast über das Frische Haff zum großen

Leuchtturm, dem "Ponitz", und nach Kahlberg.

Aber auch von der Frischen Nehrung war der Hafenkrug

und das dahinterliegende Erlenwäldchen zu erkennen. Im Sommer luden außerdem

die auf der Haffseite vor der Veranda im Freien aufgestellten Tische und

Stühle zu Kaffee und Kuchen ein und die beliebte Küche z.B. mit

Fischgerichten, wie dem "Aal in Dill". Diese Aufnahme wurde

etwa 1939 gemacht.

Bild 31: Blick von der Terrasse des Hafenkrugs auf die Hafeneinfahrt  Bild 32: Links sieht man den Hafenkrug mit Terrasse und rechts den Kahlbergdampfer "Tolkemit". Mit ihm fuhr man in 35 Minuten vom Tolkemiter Hafen nach Kahlberg. Er ist ein Nachkomme jenes ersten Raddampfers mit dem Namen "Schwalbe", den das "Dampfboot-Konsortium" von fünf Elbinger Kaufleuten 1840 bauen ließ. Damals begann die Blüte des Ostseebades Kahlberg.

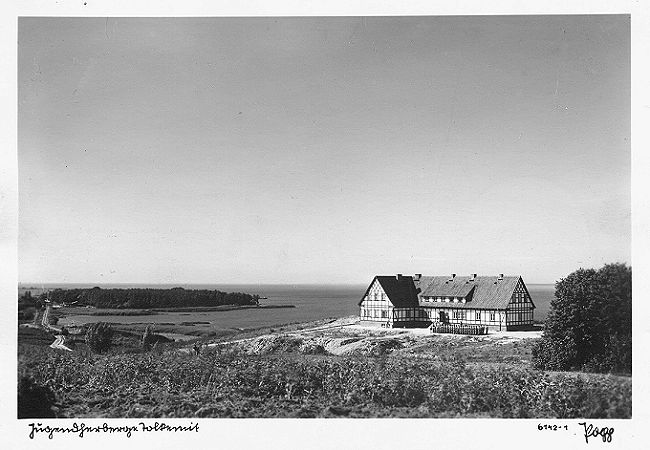

Bild 35: Blick auf die Jugendherberge am Galgenberg und auf das

Frische Haff Bild 36: Die Jugendherberge in Tolkemit in Großaufnahme Copyright Christa Mühleisen |