|

Cadinen -Teil

4

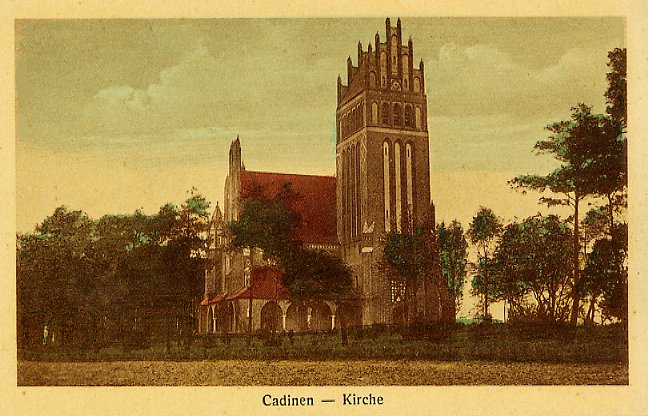

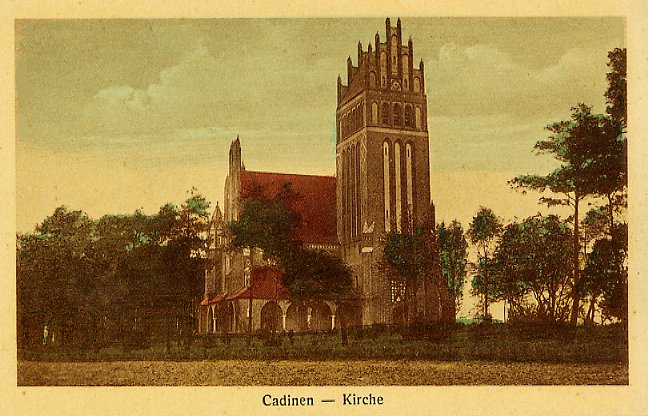

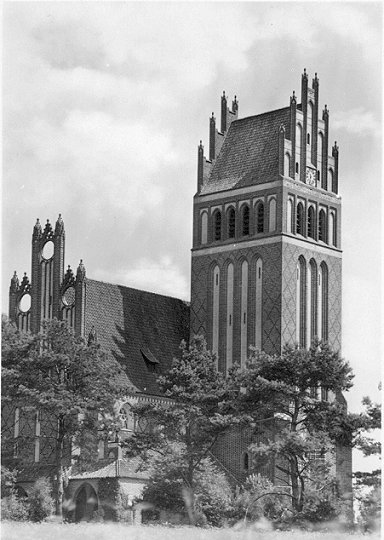

Die Cadiner Kirche

Bild

70: Blick

auf Cadinen

Anmutig

zwischen dem Frischen Haff und einem Kranze reich bewaldeter Höhen

liegt, umgeben von weiten Wiesenflächen und wogenden Kornfeldern, die

Kaiserliche Herrschaft Cadinen. Ihr alter schöner Park mit malerischer

Klosterruine und die nahen Wälder mit vielhundertjährigem Eichen- und

Buchenbestand bildeten von jeher ein beliebtes Ausflugsziel der Elbinger

und Königsberger.

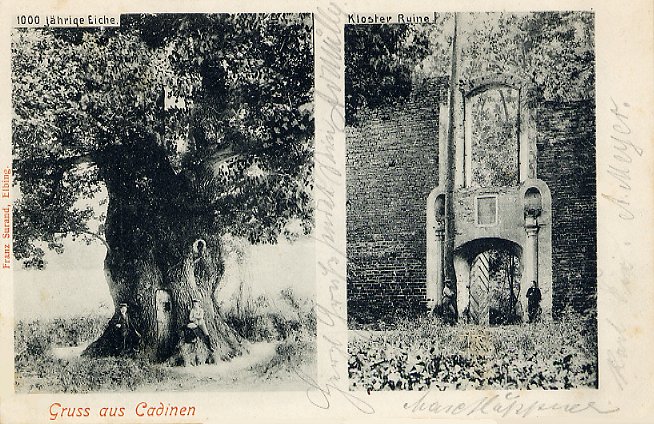

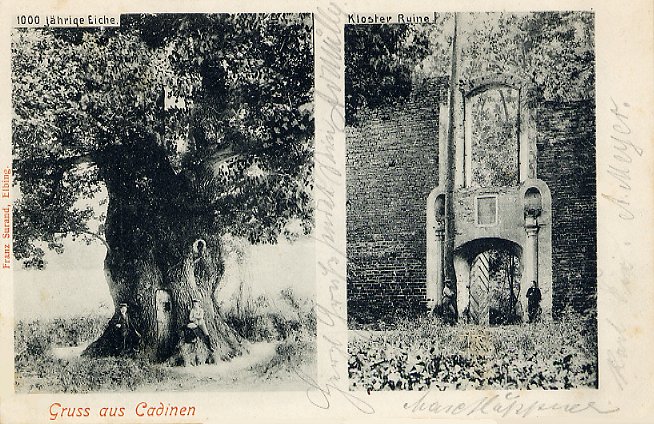

Bild

71: Links

sieht man die 1000 jährige Eiche und rechts einen Teil der Klosterruine

(8.4.1901)

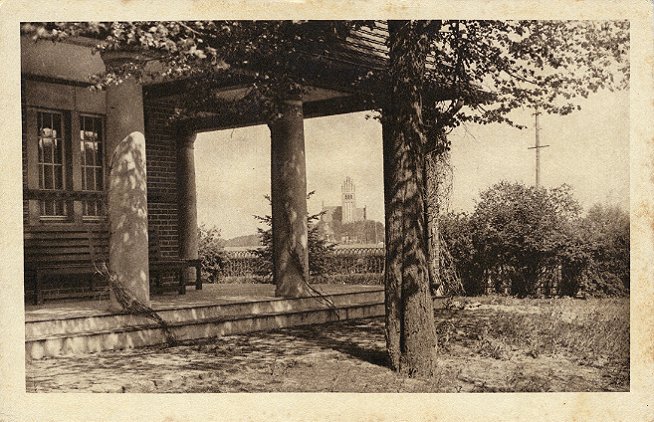

Bild

72: Alte

Kupfertiefdruckkarte mit einem Durchblick auf die Kirche (Willibald

Zehr, Elbing)

Stattliche Wirtschaftsgebäude und weinumrankte

Beamten- und Arbeiterwohnhäuser schauten mit ihren roten Pfannendächern

freundlich aus dem Grün der Gärten und boten, gehegt und gepflegt

durch stete wachsame Fürsorge des Kaiserlichen Gutsherrn ein

anziehendes Bild eines vornehmen westpreußischen Herrensitzes.

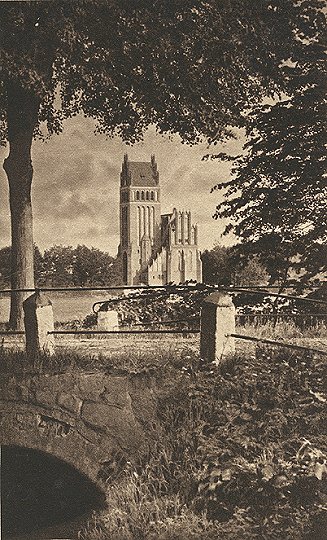

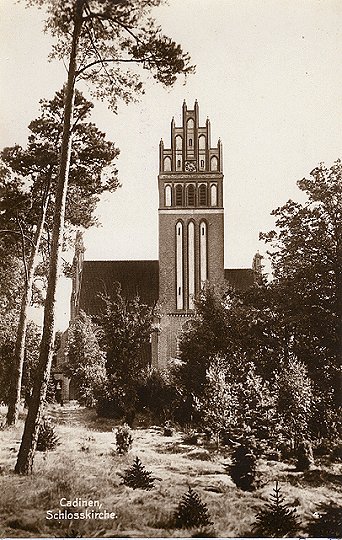

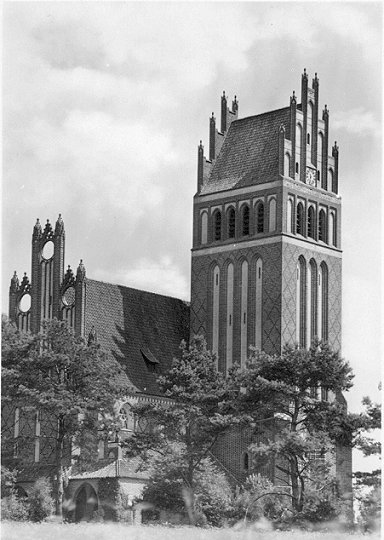

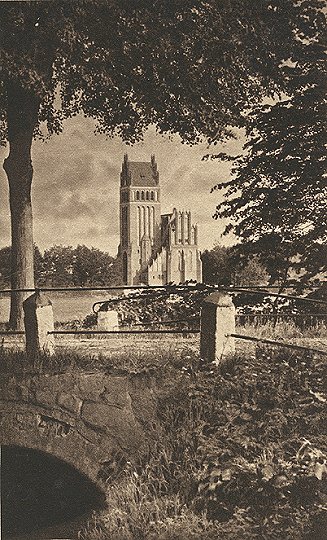

Bild

73: Blick auf die Kirche

Einige

Jahre später ist es durch eine stattliche Kirche vervollständigt

worden, welche durch ihre etwas erhöhte Lage auf einem vom Hohen

Bauherren selbst ausgewählten, in einiger Entfernung vom Dorfe am Rande

eines Kieferngehölzes gelegenen Platze die Umgebung eindrucksvoll

beherrschte und ein charakteristisches Wahrzeichen der malerischen

Haffküste zwischen Elbing und Frauenburg bildete.

Beim nächsten Bild handelt es sich

um eine Architekturzeichnung zur Vorlage beim Kaiser, mit interessanten

Bildunterschriften:

Bild 74: Winter in Cadinen

Bild

75: Vergrößerung der Unterschriften von obiger Architekturzeichnung. Genehmigt 9/X

1912 W i l h e l m

Kickton

Bildrückseite: Gehört zur Kirche in Cadinen

Geh. Regierungsrat und Baurath Kickton Posen, Hardenberg Nr.

8

Hu. D. 2296 Lfd. Nr. 125 Originalgröße (ohne

Rahmen) 21 x 27 cm, Foto: R. Wolf 05.08.1990.

(Haus Doorn)

Bild

76: Kupfertiefdruck-Karte

( 5.8.1919) von Willibald Zehr, Elbing Zur

Grundsteinlegung war der Kaiser extra angereist, da die Kirche für ihn

sehr wichtig war. Die

nach den Plänen und unter der Oberleitung des Geheimen Baurats Kickton

in Berlin im Jahre 1913 begonnene Ausführung des Bauwerks konnte trotz

der ungünstigen Zeitverhältnisse im Frühjahr 1916 zum Abschluss

gebracht werden. Nach den Wünschen des allerhöchsten Bauherrn ist die

Kirche im Charakter der heimischen Ordensbaukunst als reicher

Backsteinbau gestaltet worden, deren bezeichnende Merkmale sie zeigte:

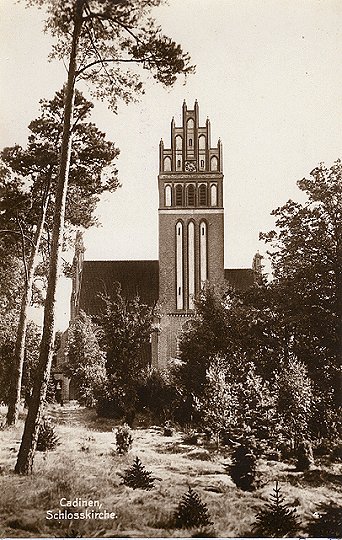

Bild

77

Geschlossene,

die Umgebung beherrschende Masse, wuchtiger Turm, straffe Gliederungen,

wirkungsvoll verteilter Fries- und Blendenschmuck, Verwendung glasierter

Steine in wechselnden Mustern zur Belebung der Flächen, zierliches

Fenstermaßwerk in tief eingeschnittenen geputzten Leibungen; im Innern

reiche aus schlanken Diensten sich entwickelnde Gewölbe mit fein

profiliertem Rippenwerk und zierlichen Einzelheiten an Kapitälen und

Kragsteinen.

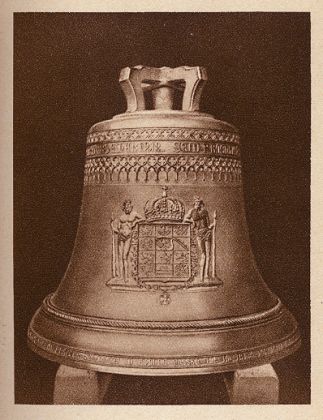

Bild 78

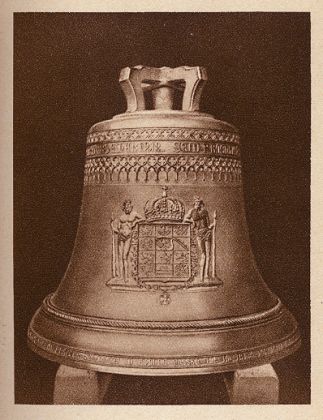

Bild 79: Die Cadiner GlockeDie

große Glocke der Kirche

des Kaiserlichen Gutes in Cadinen -Ton c, Gewicht 2700 kg -, wurde von der Hofglockengießerei Franz Schilling Söhne in Apolda (Thüringen)

hergestellt.

Die Abbildung (Postkarte) stammt aus einem Buch, das zum 100-jährigen

Bestehen der Hofglockengießerei im Jahr 1926 herausgegeben

wurde. Franz Schilling Söhne in Apolda lieferten von 1826-1926

über 10 000 große Kirchenglocken aus Bronze in alle Welt. Darunter

befinden sich die bedeutendsten Geläute Deutschlands. Sie gossen u. a.

auch die Glocken der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.

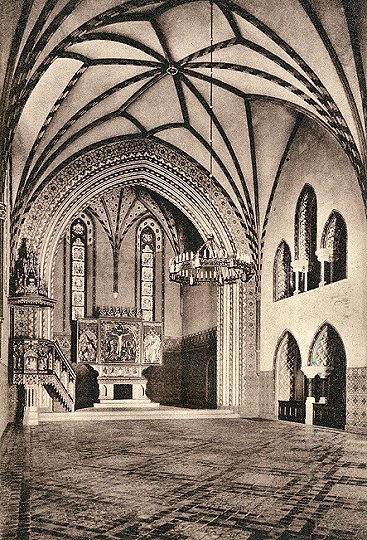

Die

Grundrissanordnung ergab sich zwanglos aus der Lage der Kirche zum Dorf.

An ein dreijochiges Langschiff, dem sich ein, Taufkapelle und Vorhalle

enthaltendes niedriges Seitenschiff sowie der die Logen für die

Majestäten und das Gefolge enthaltende Turm angliederten, schloss sich

östlich der flachgeschlossene Altarraum mit Sakristei an.

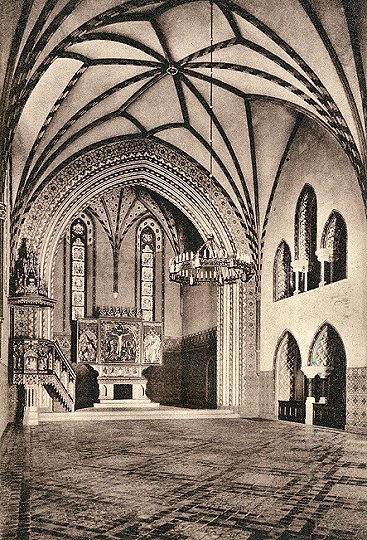

Bild

80: Sommer

1922, Kupfertiefdruck-Karte von Willibald Zehr, Elbing.

Rechts sieht

man die Logen für die Majestäten und das Gefolge.

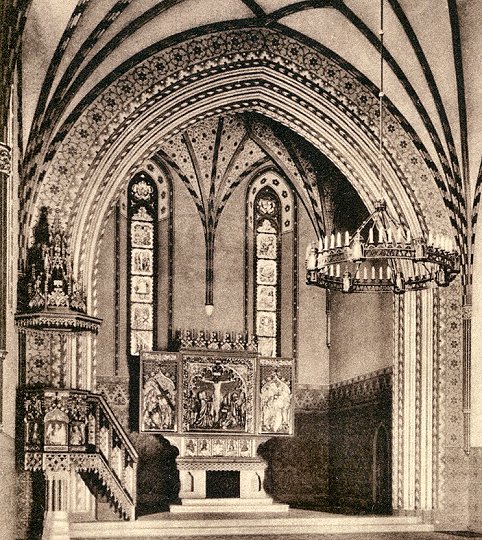

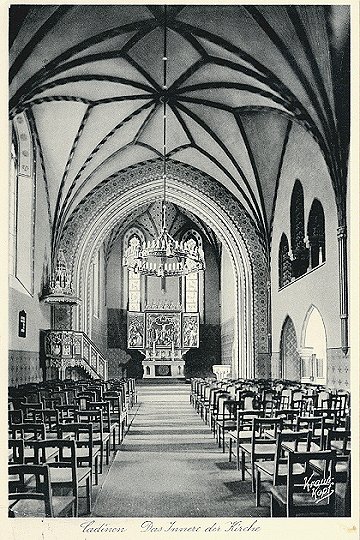

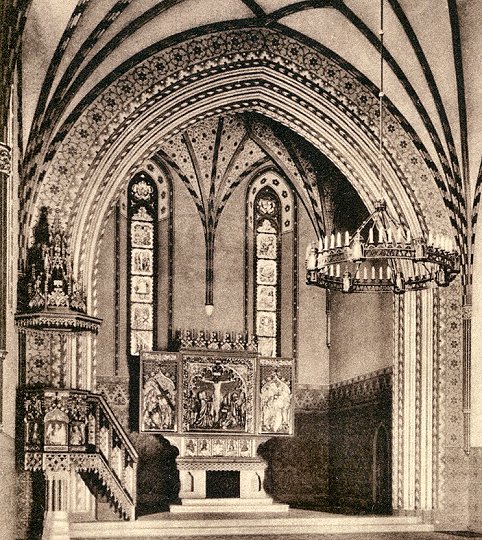

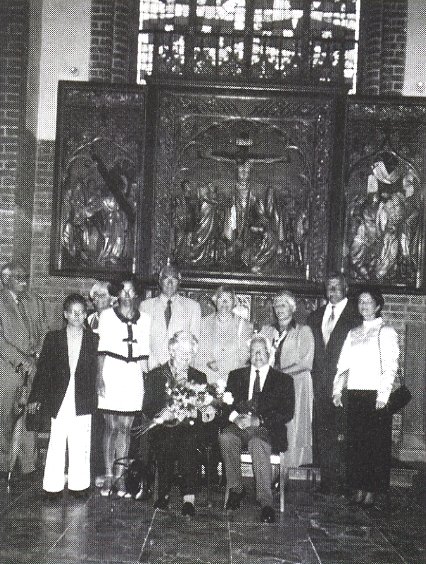

In

diese Kirche kam außer schmückendes Majolika auch ein prächtiger

neogotischer Altar. Er ist ein ganz besonderes Kunstwerk. Der

aufgeklappte linke Altarflügel zeigt die Kreuzabnahme und der rechte

Flügel, wie Jesus am Kreuz die Mutter tröstet. Es handelt sich um

einen Schnitzaltar wie aus Dürers Zeiten.

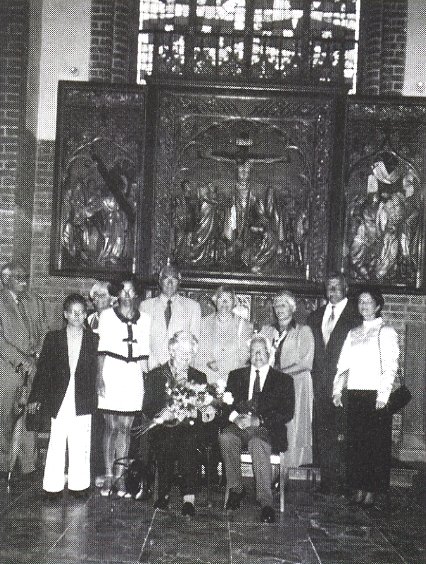

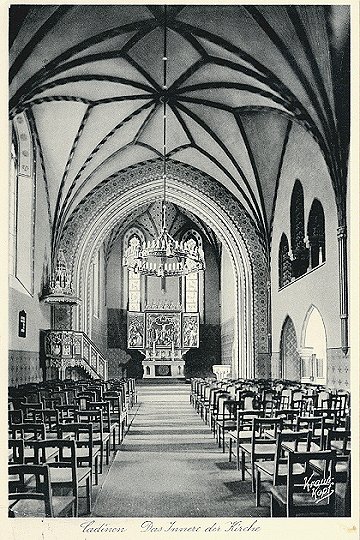

Bild

81: Ausschnitt

aus obiger Ansichtskarte

Bild

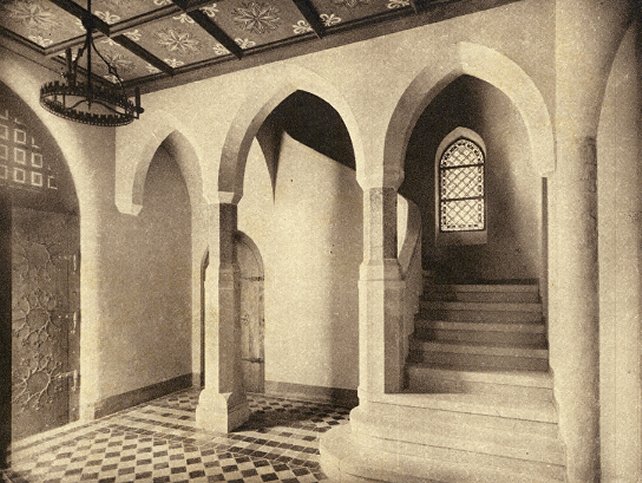

82: Blick

auf die Orgel (Willibald Zehr Elbing)

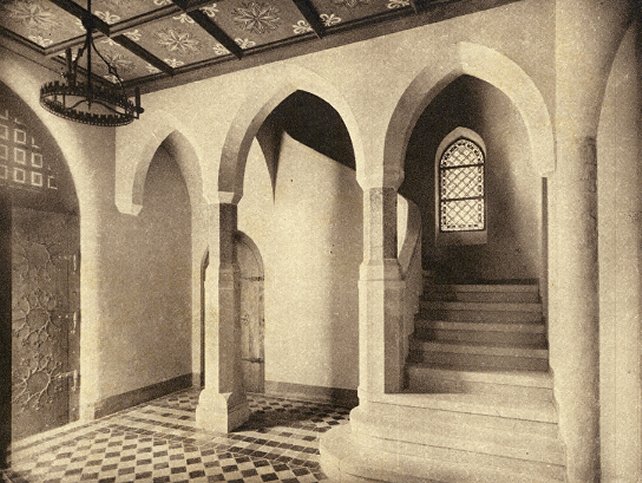

Bild

83: Treppenaufgang

und verzierte Kassettendecke mit Kerzenleuchter (Willibald Zehr, Elbing)

Bild

84: Blick

zum Altar mit bestuhltem Innenraum (1942)

Den Abschluss gegen das umgebende Gelände bildete eine aus Granitfindlingen

hergestellte Futtermauer mit Plattform, die einen weiten Rundblick auf

das Haff und die umgebenden Höhen bot. Die

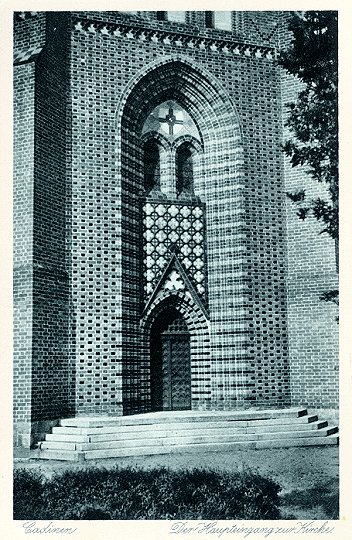

Umfassungsmauern der Kirche sind aus Steinen großen Formats mit

kräftiger Fugung hergestellt und mit schwarz glasierten Köpfen

gemustert worden, die Portale wurden mit gelb und grün glasierten, die Giebel mit

schwarz glasierten Schichten durchsetzt. Besonders reichen Schmuck hatte

die Nische über dem zu den Logen führenden Turmportal in Form eines

dekorativen Terrakottamaßwerks auf eingebranntem blaugrauen Grunde mit

einem das Bogenfeld füllenden Wappen aus Majolika erhalten.

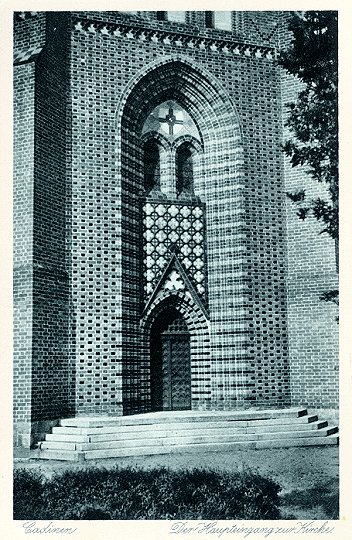

Bild

85: Der

Haupteingang zur Kirche

Die

Fußböden haben durchweg einen Belag von roten, mit eingepresstem

Ornament verzierten Platten erhalten, deren Flächen durch glasierte

Schichten in Felde geteilt wurden und besonders im Altarraum reiche

farbige Muster bildeten. Hervorzuheben ist, dass sämtliches Steinmaterial

einschließlich der Glasuren und der Fußbodenplatten in der

Kaiserlichen Ziegelei und Majolikafabrik hergestellt worden ist.

Besonders bemerkenswert ist ein dreiteiliges Maßwerk im Treppenraum,

welches auf Anregung des Kaisers aus gebranntem Ton hergestellt ist, wie

überhaupt das Interesse des Hohen Bauherrn sich auch während des

Krieges auf alle Einzelheiten der Bauausführung erstreckte.

Bild 86

Allerdings musste dann kriegsbedingt die Einweihung

immer wieder verschoben werden, da der Kaiser anderes zu tun hatte.

Deshalb wurde die Kirche erst nach dem Ersten Weltkrieg (1920) und nun

doch in Abwesenheit des Bauherrn eingeweiht werden. Zu dieser Zeit

befand er sich nämlich schon in seinem niederländischen Exil in

Amerongen.

Am

10. August 1943 heirateten Margot geborene Liedtke und Rudolf Wolf in

der Cadiner Kirche (Bild 87). Sie wurden vom Berliner Domprediger Doehring

getraut. Der Geistliche war nämlich nach Cadinen gekommen, um die

jüngste Tochter von Louis Ferdinand und Kira von Preußen zu taufen.

Margot Liedtke war in Cadinen gut bekannt, denn ihr Vater gehörte zu den

ersten Mitarbeitern der vom deutschen Kaiser Wilhelm II. gegründeten

Cadiner Majolika und war zuletzt als Obermaler tätig.

Die Kirche war 1945 nur gering beschädigt und wurde leider

1957 abgerissen. Zum Glück ist der Altar erhalten geblieben. Er erhielt

vor einigen Jahren in der Nordwestecke des nördlichen Kirchenschiffes

von St. Nikolai in Elbing einen guten Platz.

Das Hochzeitsfoto

vor dem Cadiner Altar in St. Nikolai in Elbing, am Freitag, dem 20. Juni

2003, anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Margot und Rudolf Wolf

(Bild 88).

Bild 89: Der Cadiner Altar in der Nikolaikirche in Elbing

Teil 5 oder

Index

Copyright Christa Mühleisen

|