|

2.Teil: Die ersten Automobile (ab 1906), Erster Weltkrieg

(1914-1918)

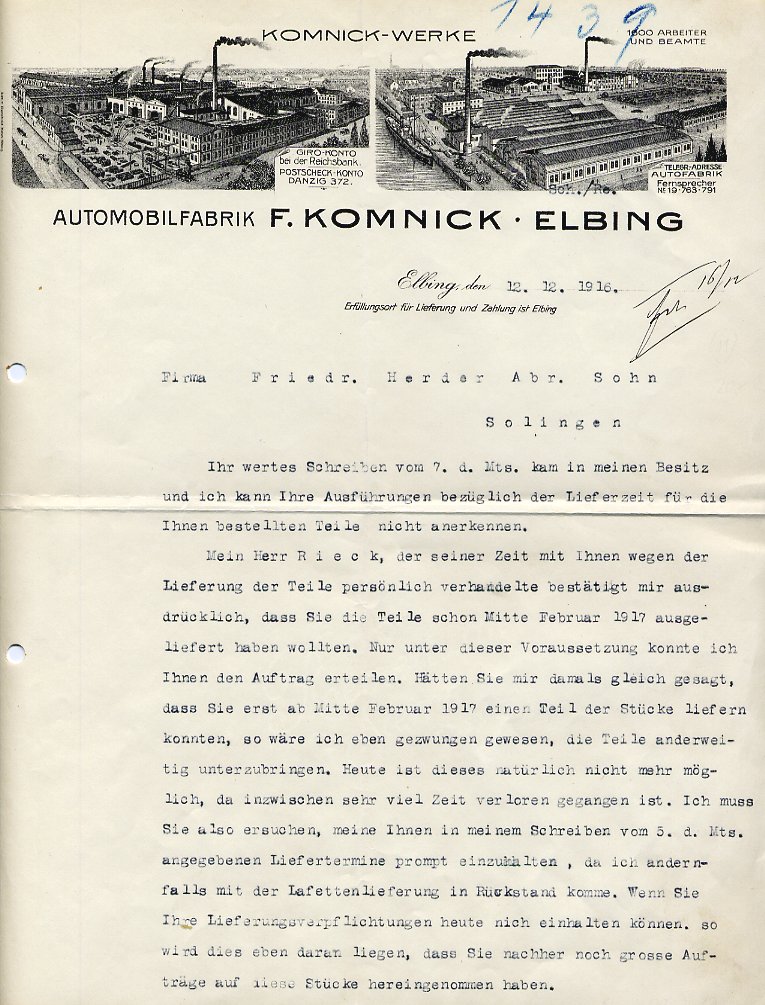

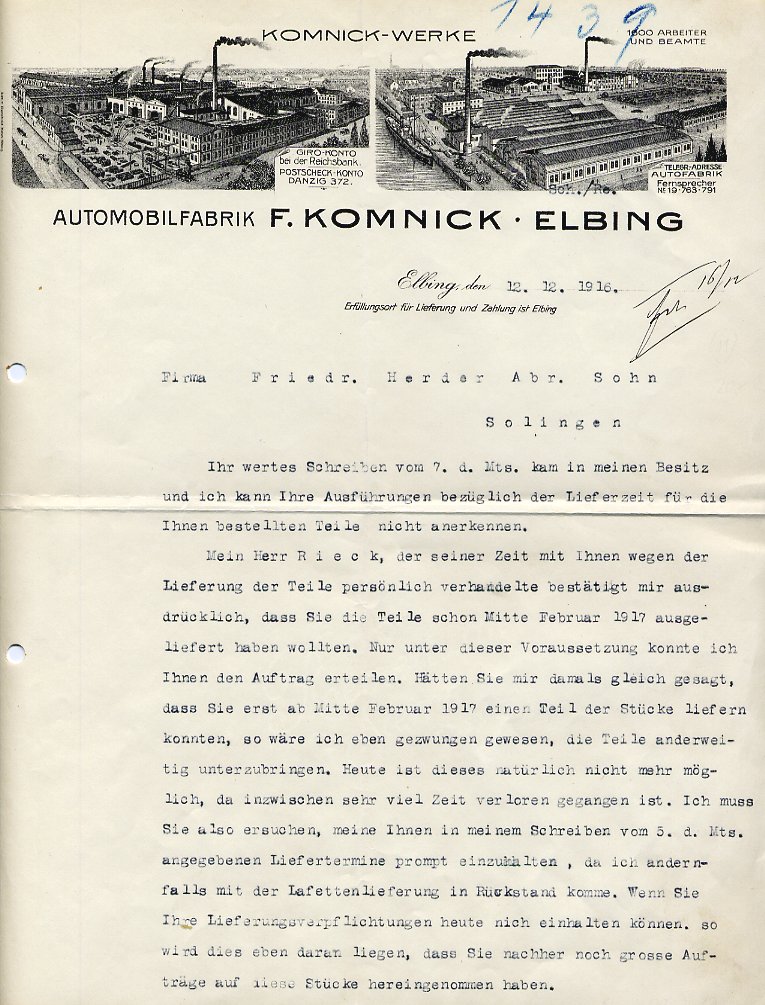

Bild 8: Firmenbrief von 1916

Bild 9:

alte Ansichtskarte von 1916

Diese Karte wurde am 5.8.1916 gestempelt. Auf der linken Seite sieht man das

Hotel de Berlin, daneben das Kaiserliche Postamt und auf der rechten Seite

ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zu sehen. Links vorne steht ein Auto der Firma

Komnick.

1906 kaufte Franz Komnick von der ehemaligen Leinen-Industrie AG am Elbingfluß

ein rund 100000 qm großes Industriegelände, um eine Automobilfabrik zu bauen.

Die nächsten Automobilfabriken lagen 600 km von Elbing entfernt in Berlin und Stettin. Dies sollte bis 1945 so bleiben.

Bereits 1907

wurden die ersten PKW gebaut und ab 1908 das Programm durch die Produktion eines

Tragpfluges (auch Kraft- oder Motorpflug genannt) erweitert.

Der

"Komnick-Wagen" war bis etwa 1915 unter den deutschen Fabrikaten der einzige,

der wie der französische Renault den Kühler hinter dem Motor hatte.

Komnick erreichte damit, neben einem besseren Zugang zum Motor, eine

geringere Staubaufwirbelung durch den Kühlventilator. Außerdem konnte

die Kühlerhaube schnittiger gestaltet werden, als dies bei damaligen

Konkurrenzprodukten der Fall war. Die Wagen

fanden auch gleich guten Absatz, vor allem in Königsberg, Danzig und

Elbing. So waren z. Bsp. auch die ersten Königsberger Autodroschken

Elbinger Erzeugnisse.

Alle PKW hatten Reihenmotoren mit vier Zylindern

und, zunächst noch mit Konuskupplung ausgerüstet, Vierganggetriebe. Die

Kraft des Motors wurde über eine Kardanwelle auf die Hinterachse

übertragen.

Schließlich hatten

die umfangreichen Anlagen der Automobilfabrik die Errichtung einer Lokomotiv

-

Reparaturwerkstätte ermöglicht. Die erforderlichen Einrichtungen, wie schwere

elektrische Laufkräne von 70 t Tragfähigkeit zum Heben und Transportieren der

schwersten Lokomotiven und eine 20 m große Lokomotivdrehscheibe usw., waren

vorhanden.

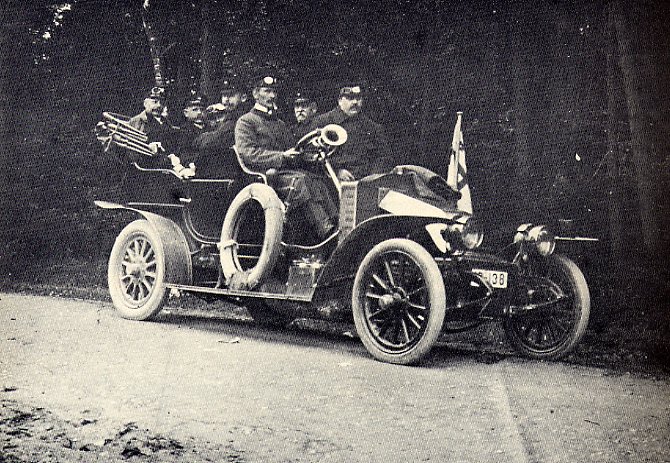

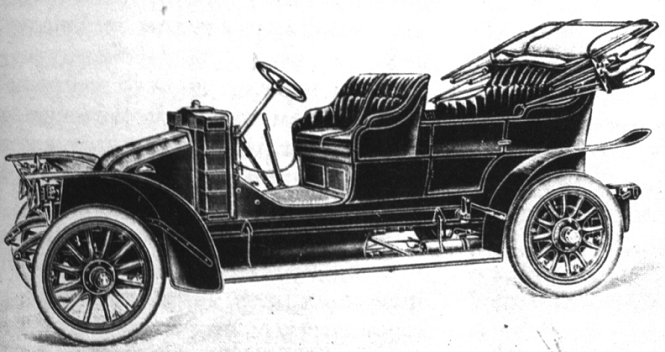

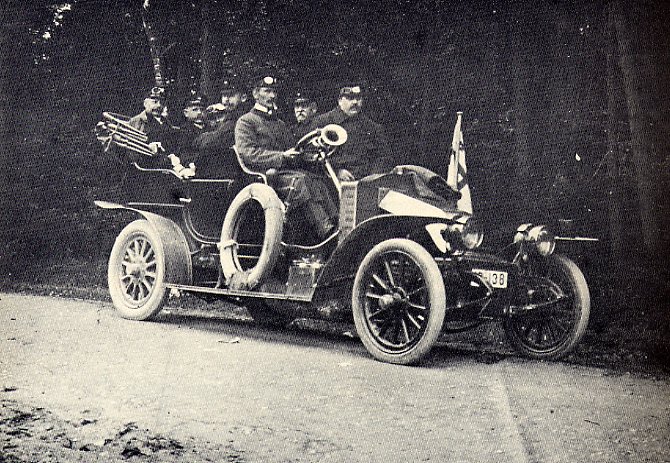

Bild 10: das erste Elbinger Auto

Großes Aufsehen erregte dieses Ungetüm, das im Jahre 1906 als

erstes

Elbinger Auto über holprige Landstraßen nach Königsberg schnaufte. Etwa drei

Stunden Fahrzeit brauchte man damals für diesen luftigen Ausflug. Besitzer des Wagens war Herr

Westenberge. Überall, wo das Gefährt auftauchte, wurde es als der Kraftwagen

des deutschen Kronprinzen, der damals sehr häufig mit einem ähnlichen Fahrzeug

nach Ostpreußen kam, umjubelt.

Der Komnick-Wagen gewann bald Ansehen und Freunde. Aus Qualitätsgründen und um

vom Verkehrsweg unabhängig zu sein, wurde möglichst alles selbst

hergestellt. Ihre Zuverlässigkeit bewiesen sie zuerst auf den beiden vom

Kaiserlichen Automobilklub veranstalteten Prinz-Heinrich- Fahrten 1907 und 1908.

Der eine der drei Wagen mit dem

10/30-Vierzylinder-Motor wurde von dem ältesten Sohn, dem in Danzig

studierenden Bruno Komnick gesteuert.

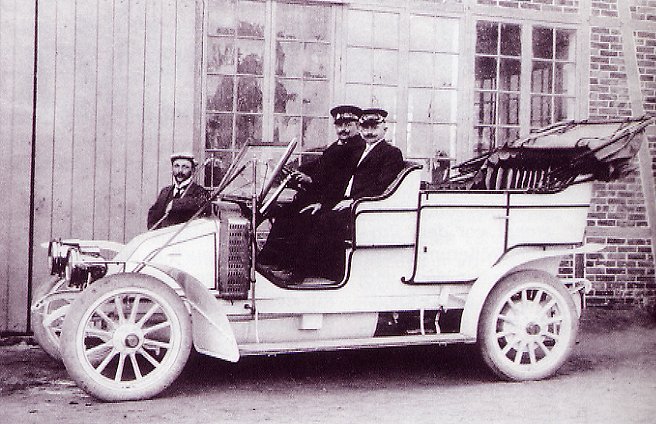

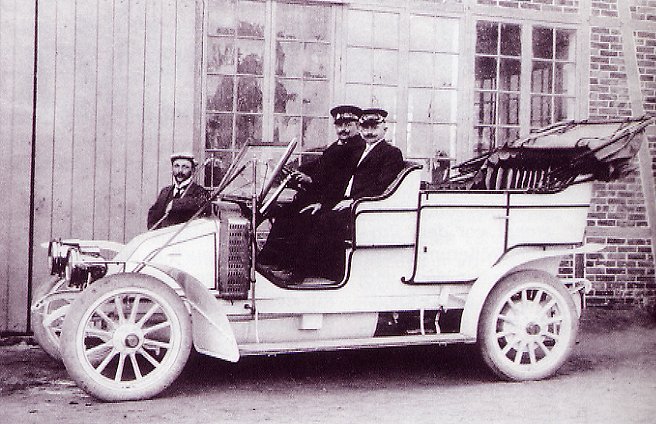

Bild 11: Ein Komnick 14/30 PS als Ausstellungsfahrzeug 1908

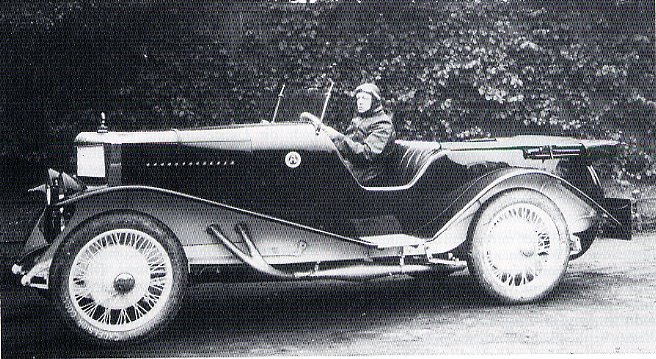

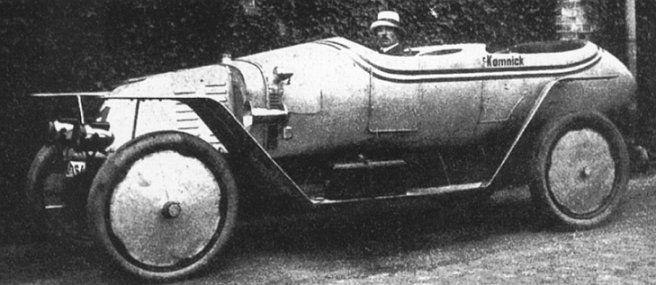

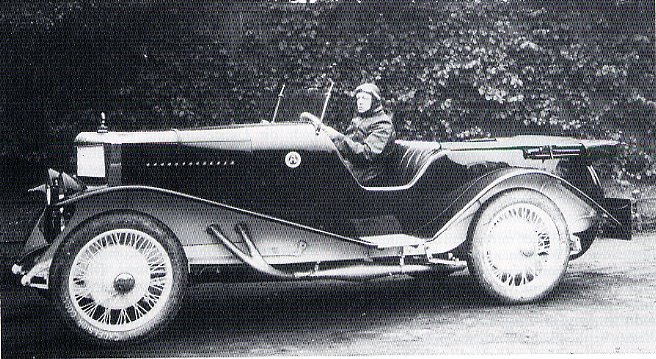

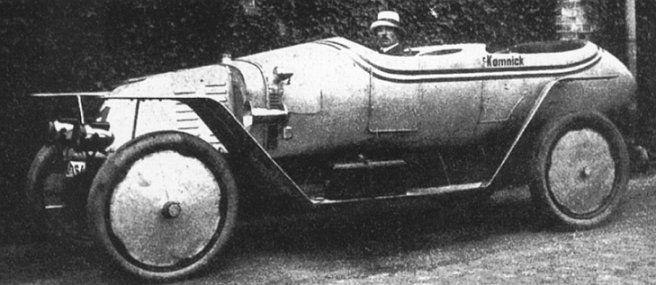

Bild 12:

Der Rote Teufel: Otto Komnick mit seinem Rennwagen

Diejenigen Söhne des Firmeninhabers, die ihrem Alter nach dazu in der Lage

waren, durchbrausten bereits in den Anfangszeiten der väterlichen

Autofabrikation die Stadt Elbing mit 30 oder 40 Stundenkilometern.

Besonders schlimm trieb es der Sohn Otto Komnick (Bild oben), der Rennfahrer und

das "enfant terrible" der Familie Komnick. Einmal raste er mit seinem

roten Flitzer (Roter Teufel genannt) im Vogelsang die Freitreppe hinauf, mitten

ins Café hinein, so daß sich die Gäste mit einem Sprung in Sicherheit bringen

mußten. Schließlich riß seinem Vater der Geduldsfaden und er warf Sohn Otto

hinaus. Dieser wanderte dann vor dem Ersten Weltkrieg in die USA aus.

Im

September 1910 fanden südlich von Elbing (bei Rogehnen) die großen

Kaisermanöver statt. Mit der Anwesenheit des Kaisers in einer Provinz waren

nach altem preußischem Brauch in der Regel Ehrungen bedeutender Männer des

betreffenden Landesteiles verbunden, und so empfing Franz Komnick zu seiner

großen Überraschung damals für seine Verdienste um die Industrialisierung

des deutschen Ostens von Kaiser Wilhelm II. die Ernennung zum Königl. Preußischen

Kommerzienrat. 1908 war ihm schon der Kronen-Orden verliehen worden.

Wenige

Tage nach der Ernennung zum Königl. Pr. Kommerzienrat wurde ihm durch die

Heirat seiner ältesten Tochter Elise die häusliche Würde eines

Schwiegervaters zuteil. Bei dieser groß angelegten Festlichkeit trat am

Polterabend eigentlich zum ersten Male das neu eingerichtete Wohnhaus auf dem Fischervorberg

vor den zahlreichen Gästen in Erscheinung. An einem Fabrikfest am Tage nach

der Hochzeit nahm die ganze Belegschaft von mehr als 2000 Mann mit ihren

Familien teil.

Franz Komnick und seine Frau waren die aufmerksamsten Gastgeber, die man sich

nur vorstellen konnte. Einige Persönlichkeiten, die im Hause Komnick verkehrten

waren: die beiden Ärzte Dr. Neusitzer und Dr. Graffunder, Oberbürgermeister

Dr. Merten, für dessen Berufung aus Posen sich Franz Komnick als

Stadtverordneter sehr eingesetzt hatte, die Pfarrer der Kirche zu den Heiligen

Drei Königen, Geheimrat von Etzdorff, der Verwalter des Kaiserlichen Gutes

Cadinen, Direktor Björkegren von den Städtischen Werken, Medizinalrat Dr.

Richter, Stadtforstrat Schroeder, seit 1912 Reichtagsabgeordneter, Direktor

Maurenbrecher, der Leiter des Elbinger Stadttheaters, Syndikus Dr. v. Rüts

und

manche andere.

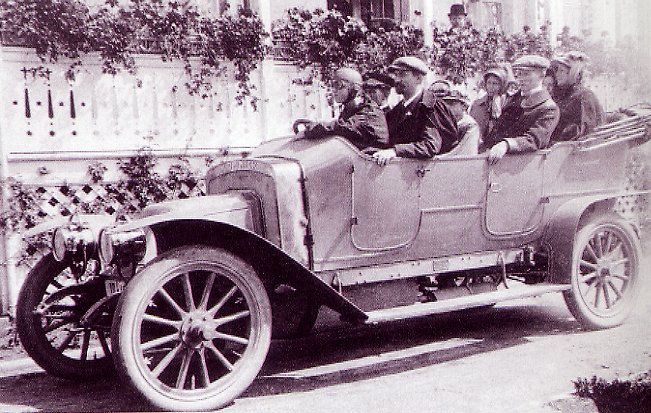

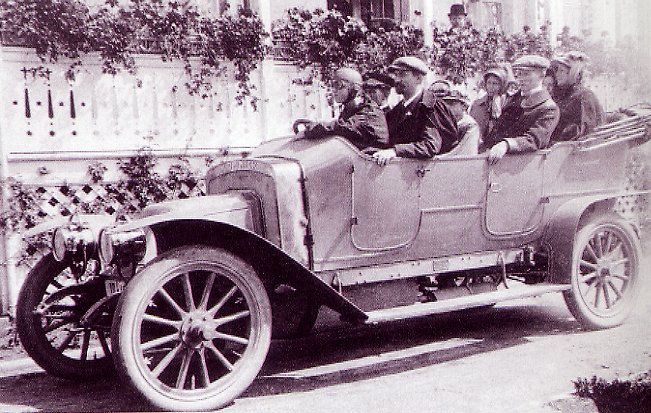

Bild

13: Mit 18 PS ließen sich um 1910 neun Personen bewegen

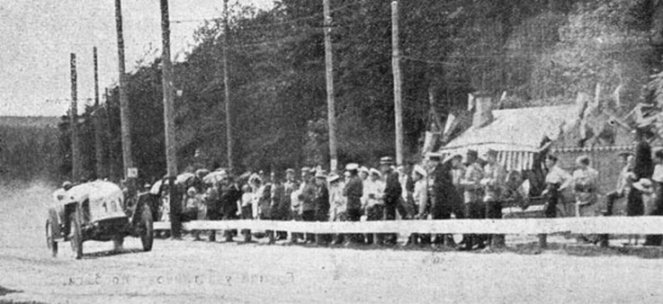

Das Jahr 1910 brachte die mit einer Schnelligkeitsprüfung verbundene

Riga-Fahrt des Ostdeutschen - Automobilklubs und das nächste Jahr die große

russische Kaiserpreisfahrt St. Petersburg - Sewastopol über mehrere tausend

Kilometer quer durch das russische Reich mit seinen zum Teil recht schlechten

Straßen. Auch hierbei schnitten die beiden 17/50 PS Komnick-Wagen, deren

einer wiederum von Bruno Komnick gesteuert wurde, sehr gut ab.

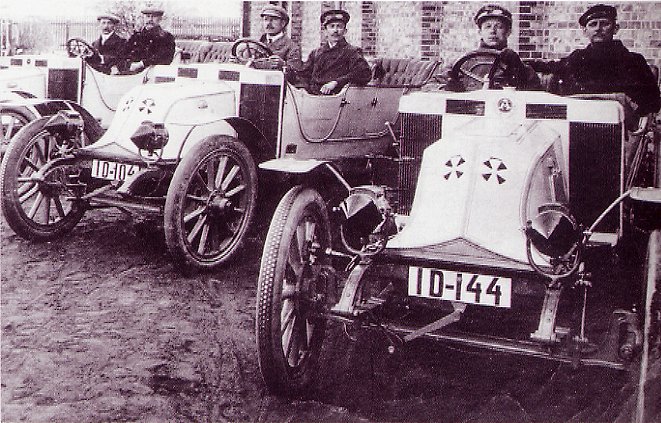

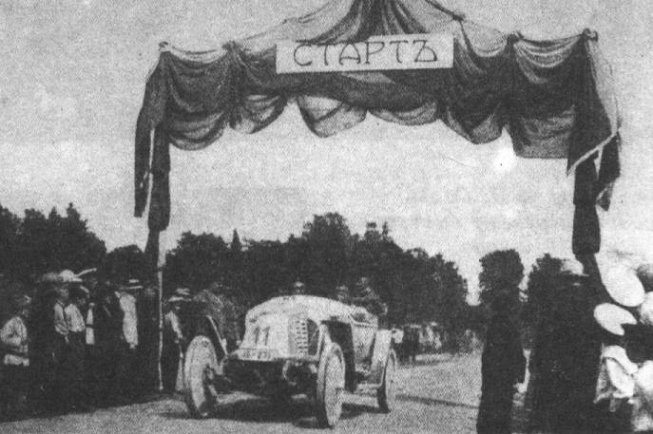

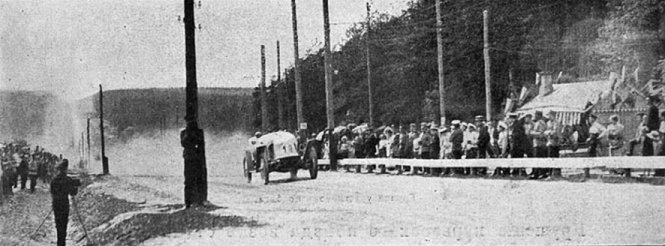

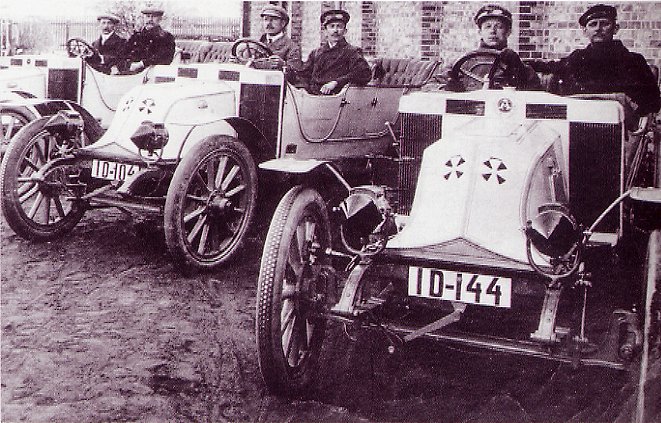

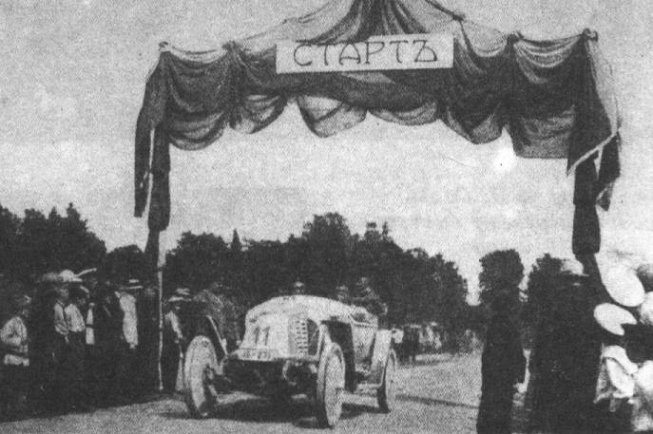

Bild

14: 17/50 PS - Komnick bei der Fernfahrt Petersburg - Sewastopol

Franz Komnick

konnte nach ihrer Rückkehr neben den sehr wertvollen Städtepreisen von Riga

und Reval vor allem den offiziellen Kaiserpreis in Empfang nehmen,

den die Wagen in ihrer Klasse errungen hatten. Noch einmal war der jungen

Fabrik kurz vor dem Krieg ein großer Erfolg in Rußland beschieden, und zwar

auf der großen St. Petersburger Jubiläums-Ausstellung zu Ehren des

300jährigen Bestehens des Zarengeschlechtes Romanow. Als Franz Komnick mit

seiner Gattin in der russischen Hauptstadt weilte, erlebte er die Genugtuung,

daß seinem Motorpflug bei einer internationalen Leistungsprüfung die Große

Goldene Staatsmedaille zuerkannt wurde.

Bild 15:

Komnick-Werbung für Motorpflüge

Die folgenden Bilder (Nr. 16-24) wurden von Stanislav Kiriletz zur

Verfügung gestellt. Sie stammen von der zeitgenössischen russischen Presse

aus den Jahren 1908 -1913.

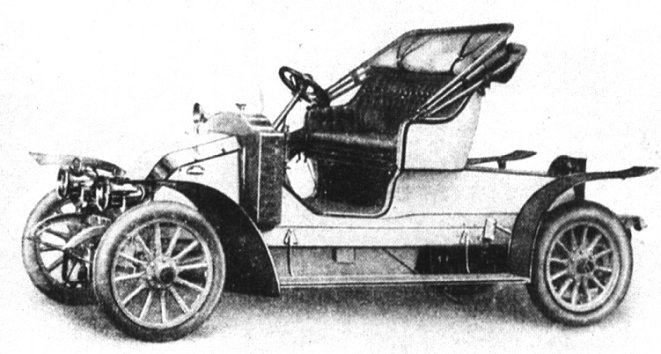

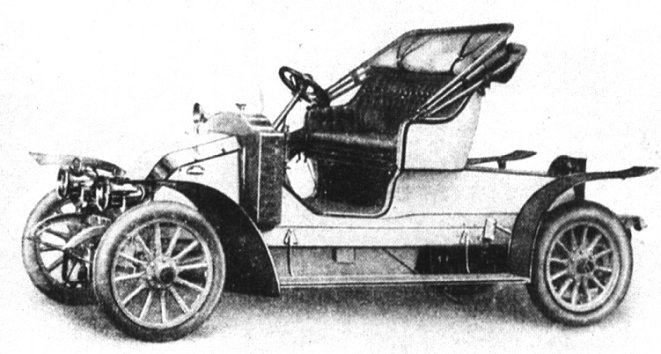

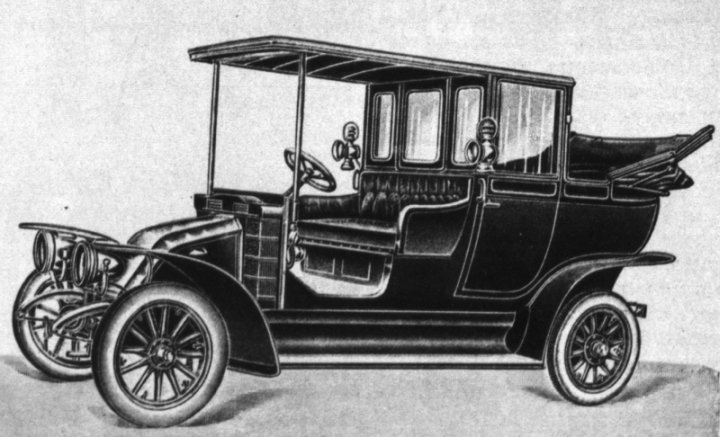

Bild 16: Komnick 6-18 PS 1908 Cabrio S.P.B.

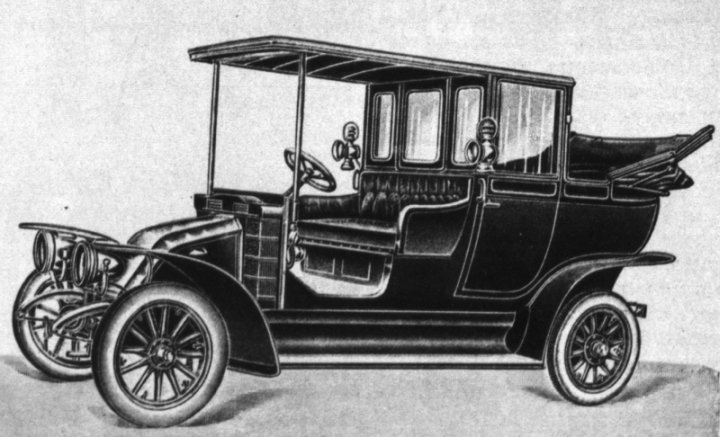

Bild 17:

Komnick 6-18 PS 1909 Landaulet S.P.B

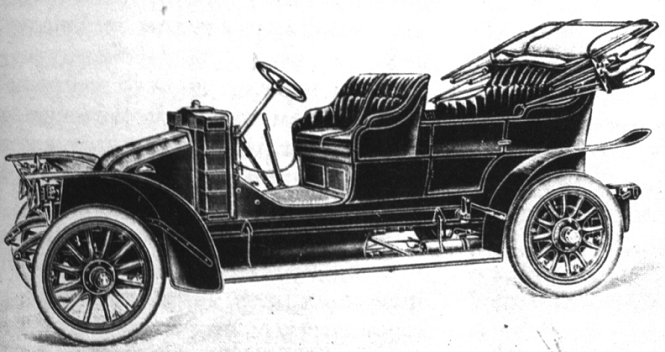

Bild 18:

Komnick 6-18 PS 1909 Doppelphaeton S.P.B

Bild 19:

Komnick 17-50 PS 1911 Torpedo

Bild 20:

Komnick 17-50 PS Reval 1911 Lucke

Bild

21:

Komnick 22-60 PS Moskau - Jaroslawl 1913 R. Winkler

Bild 22: Komnick 17-50 PS S.P.B - Kiev 1913

Bild 23: Komnick 17-50 PS S.P.B - Kiev 1913

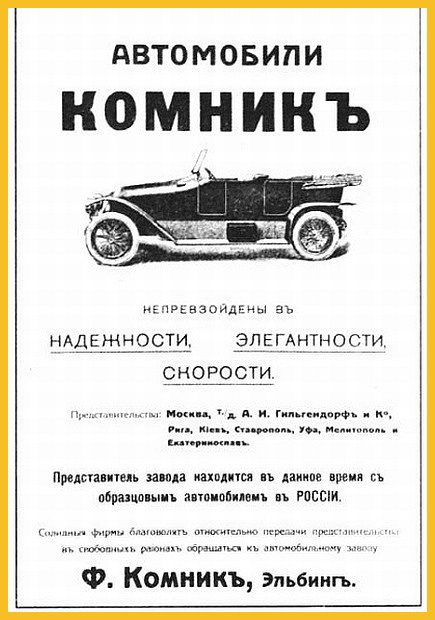

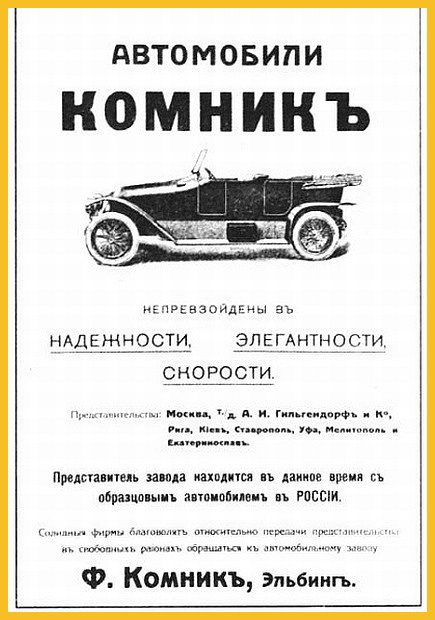

Bild 24: Komnickwerbung Hilgendorf

Als wichtigste Ergänzung zur Automobilfabrik hatte Franz

Komnick auf dem aufgeschütteten Gelände der Roßwiesen eine Stahlgießerei

errichtet, die mit den modernsten Bessemer-Öfen ausgestattet war und

mit ihren Hallen einen Flächenraum von 5000 Quadratmetern bedeckte.

Es war die größte Stahlgießerei Ostdeutschlands und Elbing

besaß die einzige Automobilfabrik in ganz Deutschland, die über ihr

eigenes Stahlwerk verfügte. Hier wurde nicht nur für die eigenen Werke

produziert, sondern auch für viele Automobilfabriken in

Mitteldeutschland. Außerdem wurden große und schwere Stücke für die

ostdeutsche Industrie hergestellt.

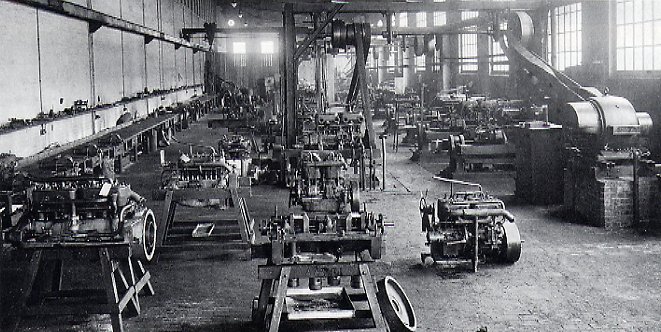

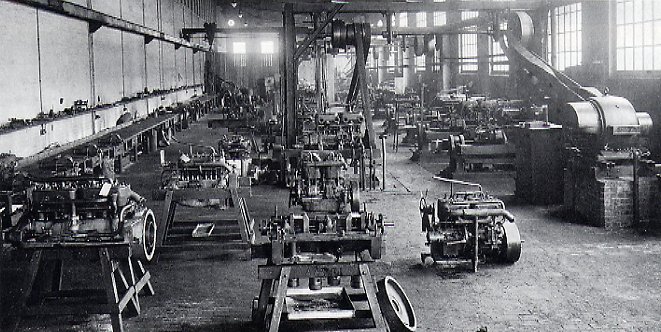

Bild

25: So sah der Serienbau von Motoren bei Komnick vor Kriegsbeginn aus.

Zu

einer abermaligen Ausweitung der Komnick-Werke kam es, als in Danzig die

Goßlerschen Gründungen, ein auf der Holm-Insel angesiedeltes , großes

Eisenwalzwerk, zum Verkauf standen und von Franz Komnick erworben

wurden. Zu

Kriegszeiten wurden hier nur Methylalkohol aus Holzabfällen (hauptsächlich Sägemehl)

und aus dem gleichen Material Schmieröl hergestellt.

Als in den ersten Augusttagen des Schicksalsjahres 1914 der Erste Weltkrieg

begann, war F. Komnick so gut wie allein in seinem Elbinger Haus. Seine Gattin

weilte mit der jüngsten Tochter Charlotte in den Vereinigten Staaten zum

Besuch des Sohnes Otto, der dort nach Beendigung seiner einjährigen

Militärdienstzeit in der amerikanischen Industrie tätig war.

Der älteste

Sohn Bruno mußte ebenso wie der Schwiegersohn Komnicks vom ersten Tag an ins

Feld.

Bald wurde die Lage des Landes östlich der Weichsel kritisch; viel

hätte nicht gefehlt, so wären die Nogat- und Weichseldämme durchstoßen

worden, um für die geplante Verteidigung der Weichsel ein Vorfeld-Hindernis

zu schaffen. Franz Komnick ließ wichtige Akten, Zeichnungen,

Geschäftspapiere und besonders wertvolle Modelle auf Lastkraftwagen

verpacken, um sie über die Weichsel zu schaffen und in Sicherheit zu bringen.

Doch kam es glücklicherweise durch den Sieg des Generalfeldmarschalls von

Hindenburg in der Schlacht bei Tannenberg nicht zu einer russischen Besetzung

Elbings.

Als Franz Komnick hörte, daß in den heißen Augusttagen 1914

unsere in Ostpreußen kämpfenden Truppen, vor allem die

Feldflieger-Einheiten, sehr unter dem Mangel an schnellen, motorisierten

Fahrzeugen litten, ließ er an sämtlichen bereits hergestellten PKW in Tag-

und Nachtarbeit die Karosserien hinter den Führersitzen absägen. Die

Aufbauten wurden entfernt, eine Pritsche mit Plane und Spriegel kam an deren

Stelle, und die Fahrkabine erhielt ein Faltdach. Nach Ausstattung der

Fahrzeuge mit Luftbereifung und Verstärkung der Federn konnte so in

kürzester Zeit eine große Anzahl von 1/2 t Behelfswagen der nahen Front

zugeführt werden. Dort wurde jedes dieser Fahrzeuge mit großer Freude

begrüßt.

Durch diese Umbaumaßnahmen konnte Franz

Komnick noch zahlreiche, bereits fertiggestellte Personenwagen an den Mann

bringen, da auf Anweisung aus Berlin im Elbinger Werk keine Pkw, sonder nur

noch Lkw hergestellt werden durften. Die Behelfstransporter müssen als Beginn der Nutzfahrzeugfertigung

bei Komnick betrachtet werden.

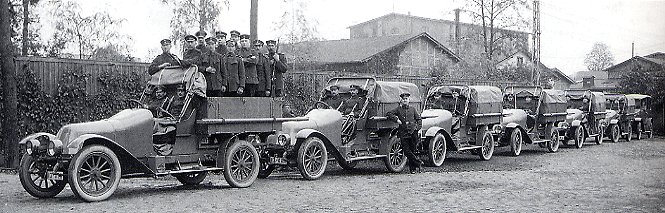

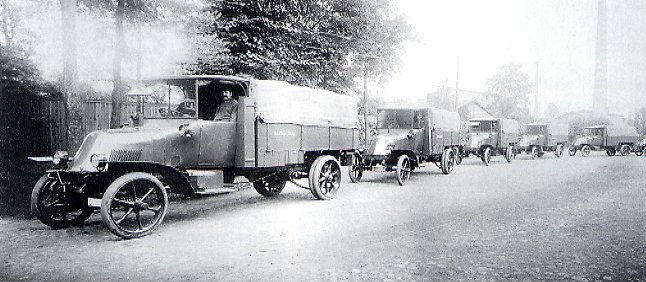

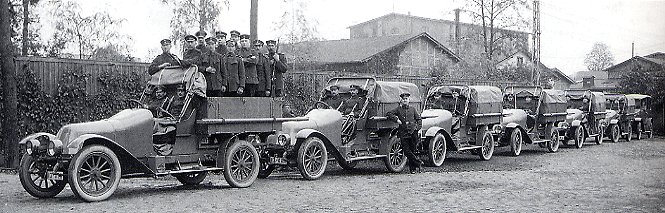

Bild

26: Bei Kriegsausbruch zu Behelfslastwagen umgebaut: Pkw des Typs 17/50.

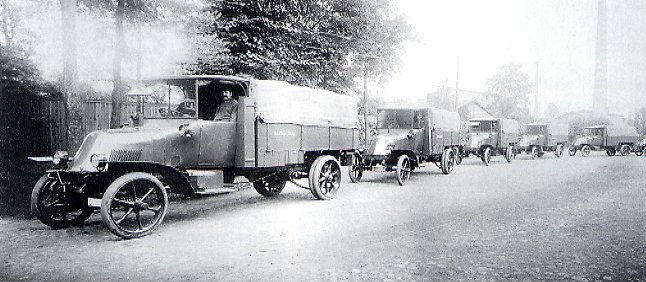

Bild

27: Auch bei den ersten Lkw befand sich der Kühler noch hinter dem Motor.

Die

ersten richtigen Komnick-Nutzfahrzeuge waren Dreitonner mit

Stahlgußspeichenrädern und Vollgummibereifung. Streng nach den Vorgaben der

Heeresverwaltung mußten alle Lastwagen mit Kettenantrieb ausgerüstet werden.

Mit ihrer aus dem Pkw-Bau übernommenen, windschnittigen Motorhaube, die zum

Zwecke der besseren Kühlung des Motors jetzt mit Luftschlitzen versehen war,

erhielten die Komnick-Lkw ein charakteristisches Aussehen. Der hinter dem

Motor angeordnete Ventilator fungierte gleichzeitig auch als Schwungrad.

Bild

28: Dreitonner-Lastwagen vor Ablieferung an die Reichswehr

Bild

29: Mit Bajonett und Pickelhaube: Komnick-Lastwagen im Fronteinsatz.

Bild

30: Auslieferung der ersten kardangetriebenen Lkw an die Reichswehr.

Bei

den nächsten Ausführungen mußte allerdings zugunsten eines konventionell

vor dem Motor stehenden Kühlers auf das typische Erscheinungsbild verzichtet

werden. Die an ihrem oberen Rand abgerundeten Kühlermasken trugen jetzt

deutlich sichtbar den Komnick-Schriftzug. Von Beginn an verfügten alle

serienmäßig hergestellten Komnick-Lkw über ein festes Dach über dem

Führersitz und eine linksseitig angebaute Tür. Die bei den Nutzfahrzeugen

verwendeten Vierzylinder-Vergasermotoren waren in robuster

Zweiblockausführung konzipiert worden. Dem Dreitonner war zwischenzeitlich

ein Fünftonner zur Seite gestellt worden, der allerdings trotz erheblich

gestiegener Nutzlast mit dem gleichen Vierzylinder-Triebwerk auskommen mußte.

Bild

31: Dreitonner aus der zweiten Serien mit Kühler vor dem Motor

Bild

32: Der Bremser immer dabei: Fünftonner mit Komnick-Anhänger.

In der Maschinenfabrik wurde viel Heeresgerät aller Art

angefertigt, u. a. auch Fahrzeuge für pferdebespannte Formationen. Außerdem

wurde eine große Anzahl von Kraftpflügen hergestellt und an die

Heeresverwaltung geliefert, die an der Front zur Landbestellung in besetzten

Gebieten und als Zugmaschinen zum Einsatz kamen. In beiden Fabriken fanden auf

diese Weise mehr als 3000 Beschäftigte eine Anstellung.

Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) wurde die Produktion mit Hilfe von etwa 800

französischen, belgischen und russischen Kriegsgefangenen aufrecht erhalten,

die den Fabriken zugewiesen und dort in mustergültigen Räumen untergebracht

und verpflegt wurden.

Nachdem Danzig aufgrund der Ereignisse des Ersten

Weltkriegs zum Freistaat erklärt worden war, verlegte Franz Komnick die

Produktion des Danziger Walzwerks (ehemaligen Goßlersche Gründungen) nach

Elbing. Mit

Hilfe der Kriegsgefangenen wurde also 1914/15 die große frühere

Walzenstraßenhalle in der Elbinger Automobilfabrik

aufgerichtet. Es war die sogenannte Hindenburghalle, in der später auch

Konzerte für die Belegschaft und Versammlungen stattfanden. Abgesehen von

kleineren Werken und Reparaturniederlassungen (z. B. auch in Rußland)

befanden sich sämtliche wichtigen Produktionsstätten in Elbing.

Für die Automobilfabrik erwies sich die Stahlgießerei als

besonders wertvoll, weil dort unzählige Granaten gegossen werden

konnten.

Die firmeneigene Stromversorgung war von 1915-1927 in Betrieb.

Zeitweise wurde

auch ein großer Teil von Elbing mit Komnickstrom versorgt. Sonst wurde der

Strom vom "Ostpreußenwerk" bezogen.

Bild 33: Mein Großvater, der Maschinist

Johannes Kapitzke (geb. am 10.3.1893) war vom 28.11.1918 - 1.10.1920 als

Maschinenschlosser beim Aufbau der Maschinen in der Elektrischen

Zentrale in der Automobilfabrik Komnick tätig.

Vom 1.10.1920 - 31.5.1923 war er als

Maschinist in der Abteilung Kraftzentrale beschäftigt. Hier war er für

die Wartung einer stehenden Verbund-Dampfmaschine von 1 500 PS -

Leistung und allen damit in Zusammenhangstehenden Arbeiten

verantwortlich.

|

|

3. Teil oder Index

12.05.05 -b-

|